搞学术研究,特别对上下一百万年人类上古文化脉络梳理及对其文明的探源,一切都需要在正确的认识、正确的方法和不懈的艰辛努力下,去一毫米一毫米的前行。为天下苍生故,不作如同无病呻吟的赋诗弄雅之弊端,需要以因随机乘势的一点灵光闪现而流露出心田上的东西——即文字之本义是也!所以甲骨文中的“文”字、“字”字有其那样非常精准绝妙的形体构造。

一言蔽之:把心中想的和对外界事物的认知用“字”的生生不息的生育意象表达出来就是“文”,使语言交流的音声能有具体的呈现,以图播化!故,文字以记事、彰显、宣扬、传承天下文化文明之根脉也!

按说对“鼎”的学研并不陌生,也是有很长时间了。但这篇小文的出现,是因前段写了有关“司 戊+母” 大方鼎、“子龍”大圆鼎及相关甲骨文、青铜铭文的文字解读和中华人文先祖“黄帝故里”在什么地方等文稿,特别偶然的观赏影视剧朱元璋登基“祭天”情景与网友讨论“鼎”的一些思绪之余,故有此小文。

当然,还有近年来与甲骨文研究者张强先生“骨版星象”的话题交流,也对我触动很大的!当今,被社会主流泛称为草根、民科等不知是不是带有一种轻蔑义的广大民间学者在中华优秀传统文化传承发展过程中闪现着智慧之光,虽然这些草根、民科的言辞文论不遵守院科派系的论文格式套路和要求来写来述,但是总比读那些教条主义、师说他讲的文辞来的带劲儿,令人感动不已。民心、民声、民情、民思、民想、民愿就是社会各行各业最真实的、最基本的反映,这是任何人不能、不可否认的事实!

依“杨牧青古中国大昆仑文化史学观”去看,在中国古代,“鼎”是定极立向、火攻陶器、筑壇以祀的遗续与更新,是一个大族群建立王朝(国家)的重要标志,是象征至高无上的政权重器。所以伟大的西汉史学家司马迁说:“鼎之所在,国都定焉。”又说:“昔泰帝兴神鼎一,一者一统,天地万物所系终也。黄帝作宝鼎三,象天、地、人。”《路史•后纪•疏仡纪•黄帝》说:“采首山之铜,铸三鼎于荆山之阳”。与“鼎”低等级并伴随其左右的就是尊、鬲、簠、彝等,分为礼器、食器两大类,再分则有炊煮器、食器、酒器、水器、乐器、兵器、工具及车马器等。

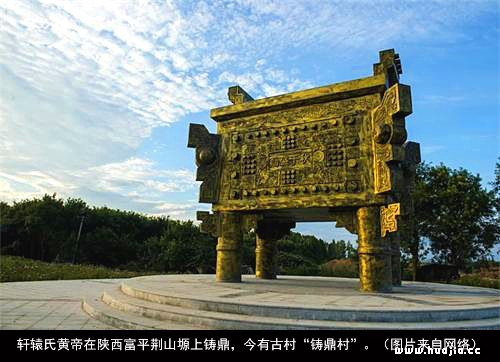

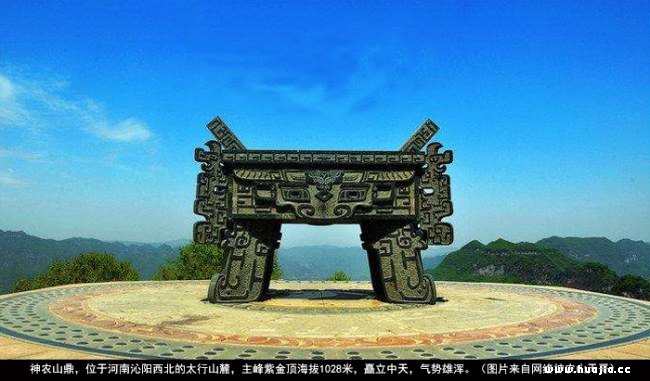

5000多年前轩辕氏黄帝在荊山采铜铸鼎,4000多年前大禹治水至荆山采铜,分天下为九州,收九州的铜铸造九鼎和3000多年前商王朝铸造“鼎”的意义非常重大,不是今人简单的理解和认知,其殊胜无比!今巧朱元璋登基影视片段和一些重点景区、纪念馆场所正好还原、传承了“鼎”的这一重要功用和事实呵。还有如今常见的各种大小不一、或方或圆的“铜香炉”其实也是“鼎”文化的演化缩影。

我们常见常识的“鼎(青铜炊器),是古代我国一些地方古人用以烹煮肉和盛贮肉类的器具,是古代最重要青铜器物种之一。鼎(炊器)被后世认为是所有青铜器中最能代表至高无上权力的器物。三代及秦汉延续两千多年,‘鼎’一直是最常见和最神秘的器具。”这种解释显然是偏差的,是或是或非的,是误读加误导的,特别对“鼎”的定性定义出了颇为严重的问题!

若对“鼎”认识不清,定性定义不准确,那如“一言九鼎”等于也就成了愚弄人的词眼。因为人们一旦失去了“鼎”的文化精神和历史的神圣性,没有“举头三尺有神明”的畏敬之心,越出了礼教法规的底线,那人的兽性和丛林法则就会肆无忌禅的危害百端!鼎之义甚大,鼎之义甚巨,不是装模作样的象个“鼎”的样儿或摆设品就是了的那么简单啊!

鼎是什么?

鼎即天黿,天黿即玄武北斗北极垣,中取地宝,上承天象,下应人世。今人岂知,天鼋也是轩辕氏族号族徽的本源。(见本号内我的有关文稿)

鼎即贞,贞即鼎!今考可知三千多年前殷商出现的方鼎、圆鼎的鼎朵、鼎足及鼎的通身纹符铭释,及其大小、造型、功用均有特别的寓意的,并不是今识“饕餮纹”等说那么地简单。“周革商”后的后世人逐渐进入了新的礼制教化及文字堆积游戏中而不知其本其实了!

“贞”是“鼎”的象形浓缩,上面特意加“卜”符(“卜”字本义本源就不是占卜)并不是“殷人尚鬼,每事多贞问吉凶”的占卜之贞人呵,其实是表方位方向啊!

甲骨文中把“贞”字解读为带有动作意象的“贞人说”,这从学者们罗振玉、郭沬若到董作宾等先辈开始就认识错了,方向偏了,释读的偏误很大了!杨牧青甲骨文非卜辞说:“贞”是商王朝王庭中拥有文字书写权力的人在记录事件的时候,首先要把“鼎”这个传承了几千年的帝命王权与先祖祭礼的文化精神和历史以浓缩的且又别于实物的“鼎”的形象放在重要位置,如同“牌位/且/祖/尸/主”一样放在辞句当中啊!

上图:贞、鼎字(截自国学大师网)

搞甲骨金文及上古图纹符像的人,若六识不通、七识不转、八识不净就是“无明”。但是,惜因唯物质第一属性的不认可不承认所以就不认识不明白而“无明”罢了!约之,人类上古文化脉络梳理与文明探源,也会陷入种种纠缠不清的无明相状中罢了!

其实,先生我讲一句心中流血的话:中国先祖留下的古老的甲骨文释读是不太需要长篇论文的,每一个字的释读几句话就能说明白,东找西寻的名为“论据支持”,实际上或是一种稿费、学术职务称升晋的功利主义在作崇罢了。先生常言,大凡真学问者,不在迷于表象,需字字珠玑,直指心门,亦如先生解读甲骨文字一般而已,走出学术研究与圈子的壁垒,打破固有的思维模式,突破因因相循的认知!——庚子7月12日杨牧青于京华