杨牧青:略说智仁文化 固本中华优秀传统文化元气

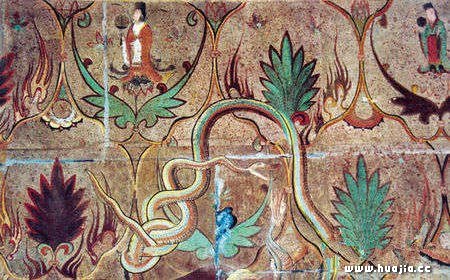

龙,作为中华民族的精神重要载体和重要文化特征之一,它的产生就显示着一种不同凡响。在西汉礼学家戴圣所编《礼记·礼运第九》中将“龙”与凤、龟、麟一起并称“四灵”。

中国龙与西方神话中把“龙”翻译成Dragon是不一样的,二者有着本质的不同。西方“Dragon”中文译名“龙”,但与中国“龙”(英文译为loong)是有区别的。Dragon是西方神话中一种强大的生物,第一眼看上去外形类似一只长着类似蝙蝠肉翼的蜥蜴。这样的“龙”有很多种,生活环境从沙漠到森林,甚至海洋都有分布,习性和颜色也随种类的不同而不同,如变色龙一样的,它们在西方神话中共同的特点是喜财宝,常穴居,会喷火。

中国的“龙” 则是中国历史上的一个具有中华民族精神与文化特征相结合的“图腾”式的形象表意体。龙的图腾形成于轩辕黄帝时期,《史记·五帝本纪》记载黄帝在打败炎帝和蚩尤后,巡阅四方,合符釜山。这次河北涿鹿的“合符”不仅统一了各部落的军令符信,而且还确立了政治、文化上的结盟,达成统一战线,从原来各部落的“图腾”中择取一部分具有代表性的“元素”将其组合,创造了一个新的图腾文化标识和形象形体——龙!

实际上这个“龙图腾”的文化也是来自广大劳动人民群众的实际生活所见中,观察自然物象所得。在3500年前的殷商甲骨文中“龙” 字有其形象,可为明证,同时也说明远古时期“龙”这种高级生命形式的生物体是存在的。在“四灵”龙、凤、龟、麟中其它“三灵”逐渐灭绝了。譬如,3000多年前西周初建时“凤鸣岐山”应该是一件真实的历史事件,凤凰出现是大吉祥的,举国上下为之欢呼,所以其记录是很普遍的,流传也很广的。在2481年前时71岁的孔子“西狩获麟”事件应该也是真实的,因为《春秋》绝笔(就是停止写作)就是这一年发生的。现在我们还能看到“龟”这种“灵物”只是没有灭绝罢了。

儒家视龟为吉祥物,道家参照龟息法养生。佛家讲放生,以龟为上。殷商人讲占卜,以龟甲为灵。现在人不畏礼,不懂文化,失却基本的文化素养,竟然活吃龟,玩活龟,人工养龟剥去龟的自然生存权,这是最大的造孽和亵渎,加速对龟的灭绝和大不敬!这些文化都是有一定的深层次的道理,中国的老祖先常会念念不忘的,绝对不是什么迷信不迷信的问题。科学的态度是对任何事务要科学的去对待,而不是用唯一的某种科学标准去衡量。世界是物质的,也是意识的,亦即阴与阳的关系,这是辩证关系,需要用中华文化思想体系去认知,不是用某种非中华文化思想体系去检验的!

中国古代说“龙”是一种能兴云降雨的神灵。东汉许慎《说文解字》载:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”东汉王符说“龙”形象有九似:“头似驼,角似鹿, 眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎,是也。其背有八十一鳞,具九九阳数。其声如戛铜盘。口旁有须髯,颔下有明珠,喉下有逆鳞。头上有博山,又名尺木 ,龙无尺木不能升天。呵气成云,既能变水,又能变火。”

自西汉起儒家学说占据主流的两千多年封建时代里“龙”则成了皇帝的象征,将一切高贵的品质都赋予龙。代天而言的皇帝即天子,天子即龙,天子的儿子则为龙子龙孙,皇后为“凤”,成为龙凤配。“龙”成为历代皇帝王权的专利时老百姓是绝对不能也不敢用“龙”的形象形体的,只有对龙进行无限的崇拜和最高的礼敬。

公元前134年汉武帝刘彻开始大力推行大臣董仲舒提出的“罢黜百家,独尊儒术”政治策略与文化主张——也就是治国理政的基本思想,此后一直绵延而下。当儒家学说成为维护、有利于帝王权力大一统的局面下,由西周礼制以来形成的“智”、“仁”学说就成为后世历史舞台的主角了,成为后人遵循与力倡的文化思想,与此以“礼、义、仁、智、信”就成为“汉民族”独具特色的一种文化品质和代名词!

汉民、汉民族起于西汉,因秦末混战时刘邦被西楚霸王项羽封为汉王,居汉水而得名。汉之前近三千多年时期里,古老的中国以居住黄河流域的人均称谓“夏”或“华夏”,即夏人、夏民、华夏族。汉立国之初,就继承了华夏人特有的优秀文化品质和精神,参考商、周、秦以来的文化思想和政治经验将儒家学说中“智”、“仁”完美巧妙的融合,使后世人在生活处世、做人处事、立业发展等方面成为遵循的基本法则,也成为人一生的理想追求和做人好坏的衡量标准。

就智来说,代表着智慧、智商、智谋、才智与见识等。如,《管子》:“四时能变谓之智。”《孟子》:“然后智生于忧患。”贾谊《治安策》:“凡人之智,能见已然,不能见将然。”梁启超《少年中国说》:“少年智则国智。”在儒家文化体系中,“智”是最基本、最重要的“德目”之一,也是儒家理想人格的重要品质之一,被视为“三达德”、“四德”及“五常”之一。

首先把“智”视为道德规范、道德品质或道德情操来使用的,是孔子的思想体现。他把“智”与“仁”、“勇”两个道德规范并举,定位为君子之道,即《中庸》所谓的“三达德”,智 (知)者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

其次,孟子第一次将《周礼·天官·内宰》中教导后宫妇女行为规范的一种规制“四德”用儒家思想对“仁、义、礼、智”升华形成“四德”,他从行为的节制和形式的修饰、道德的认知和意志的保障等意义上确立了“礼”与“智”在道德体系中的不可或缺的位置。最终,仁、义、礼、智四位一体,相依互补,恰成一完整的道德范畴系统,构建为“人道”的全部蕴涵。接着到了汉代,儒家在“四德”基础上又确立仁、义、礼、智、信为“五常”,“智”列其中。

佛家文化中有二智、三智、四智、五智、十智、二十智、四十八智、七十七智等,它与儒家文化对智的表述是不尽相同的。佛家“智”指人们普遍具有的辨认事物、判断是非善恶的能力或认识,也就是“见识”的一个问题。道家文化中的“智”与儒、佛两家又不同,它是教人以自然无为法与宇宙、天地和谐相处,在哲学思想上呈现出永恒的价值和生命力。

就仁来说,它代表着天、地,指做人要效法天地,人与二组合起来就代表天、人、地三才之道。仁字从二不从三,即要化掉人心,只怀天地心,以天性善良、地德忠厚的“心”来为人处事,即是说当一个人有了博爱心、包容心之后才会产生仁爱之心,这是一个人自我提升的核心之道。约之现代,就是“为人民服务”的治国之道。《春初·元命苞》:“仁者,情志好生爱人,故立字二人为仁。”《礼记·经解》:“上下相亲谓之仁。”《大学·中庸》:“成己,仁也;成物,知也。”谭嗣同《仁学界说》:“仁为天地万物之源,故虚心,故虚识。”

儒家学说的创始人孔子把“仁”作为最高的道德原则、道德标准和道德境界。他把整体的道德规范集于一体,形成了以“仁”为核心的伦理思想结构和治国理政的主张,包括孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、仁、爱、和、平等内容。其中孝悌是仁的基础,是仁学思想体系的基本支柱之一。他提出要为“仁”的实现而献身,即“杀身以成仁”的观点(《论语·卫灵公》:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”)对后世产生很大影响。特别到了宋代被儒家学派代表人物的朱熹加以推波助澜将“仁”发挥到了极致的地步,他说:“天地以生物为心者也,而人物之生,又各得夫天地之心以为心者也。故语心之徳,虽其总摄贯通、无所不备,然一言以蔽之,则曰仁而已矣。”形成《仁说》名篇传世,影响并开启了明代陆象山、王阳明的“心学体系”。

在孔子未提出“仁”的系统思想之前,春秋时代就出现了许多关于“仁”的记载。如,《诗经·郑风·叔于田》曰:“洵美且仁。”《诗经·齐风·卢令》曰:“其人美且仁。”此两处提到仁,且都和美有关联,显然这里的“仁”是仪文美备的意思,有“文质彬彬,然后君子”的意义。再如,《尚书》有“予仁若考,能多才多艺,能事鬼神。”其中“予仁若考”就是“予仁而巧”的意思,“巧”是多才多艺,也就是《论语》中所说的:“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”《国语·晋语一》中“爱亲之谓仁。”此处的“仁”体现在父子关系上就是爱亲、就是孝悌。《国语·晋语二》中申生拒绝逃亡说:“仁不怨君”、“逃死而怨君不仁。”此处的“仁”体现在处理国与国关系上就是保护小国,救助邻国。此外,“仁”还有其他含义,如《国语·晋语二》说“利国之谓仁。”

仁的产生,是商末周初社会关系大变动在伦理思想上的最直接表现,是对国与国、君与臣、子与父以及人与人之间的关系的伦理总结。仁在现时代来看,其内容是很富的,也是很积极的。从另一个角度说,“仁”思想的产生是社会生产力发展的结果,生产力的发展必然促使生产关系的变革,这种社会变革引起了人与人之间关系的剧烈变化,从而出现了殷商末期和春秋战国时期的“礼崩乐坏”局面。当“周礼”由于诸侯分封导致周礼被破坏后,有识之士便站出来了,寻求一种新的理想的人与人之间、社会与人之间、人与帝王权贵之间的关系。

孔子就在当时的“诸子百家争鸣”中站出来,举起“仁”的思想大旗,对春秋时代以前有关“仁”的资料进行研究,加以取舍,提炼综合,使仁成为一个人伦道德的范畴,也成为他本人的思想学说的立足点,并以此为构筑了早期的儒家思想体系,后来经孟子发展,到荀子集大成,再到西汉董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”后得到雄才大略的汉武帝刘彻以“帝诏”加以推广实施,仁及相关的儒家思想成为汉民族不可或缺的文化需要和精神支撑!

道家对仁的内涵没有过多展开表述,但从《道德经》、《庄子》有关言论可知,道家主张不带有任何功利目的的“仁”(行为)才是真正的仁。从某种意义上来讲,道家对仁的要求高于儒家的标准。如,“天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。”(《道德经》第五章)注意,狗在古代是普通百姓作祭祀用的牲畜,加之普通百姓用不起、也不敢用牛、羊、猪等大的牲畜去祭祀的。大牲是用于“太牢”的,只有绝对权力拥有者帝王才能在太庙祭祀、天地祭祀的时候用。后来,随着社会发展与演变,到了春秋早期时候人们逐渐不再用真的狗,而是用草扎的一只狗形来代替。刍狗做好后在还没有用来祭祀之前,大家对它都是很重视的,是不能随便碰的,等到了举行祭祀以后就把“刍狗”扔下不管了,或丢弃。老子在这里用刍狗来说明圣人对“仁行为”的不重视,好像圣人只知道喊口号而不践行诺言一样的虚伪,所以才有“绝仁弃义,礼者乱之始。”的担忧和告诫,同时也教诲世人,天地是无所谓自私的,对待万事万物都一样,要以“多言数穷,不如守中。”来做出实际的行动与自然大道相融合的一种行为状态。

综上述,儒、佛、道作为中华传统文化的“三大内容”发展到现时代,其有的论调和文化思想是不适合当今社会发展需要的,要有甄别。但是其“优秀”的、合理的、可行的、实用的成分和思想,却是现时代人们精神食粮相对欠缺、相对浮华、相对衰退缺少“文化自信”时期亟需的。因此,在弘扬、传承、创新、发展中华文化中就要以中华优秀文化为根本,奉行优秀,去其糟粕。只有这样才能利于汉民族的文化大发展,才能在重塑“智”、“仁”文化形态的过程中对现实的社会发展起到积极的促进意义,发挥“智”、“仁”本有的文化价值。

近几十年来,由于传统文化热和国学文化热的经济利益链的驱动,加之西方不良的思潮影响和舆论鼓吹,导致泥沙俱下,歪风横行,教授教而不授(为人师表之道),官员官而不员(为人民服务之本),商人商而不人(唯利是图),文化人文而不化(失去文化本真),并催生出许多不正常的奇怪异乱现象,从小孩到成人,从民间到官方,大多数都背离了国学文化和优秀传统文化要“化育万物,承传德文言行,塑造完美人格”的真正意图,把国学表演化、庸俗化、低级化,把传统文化糟粕化、愚昧化、权利化,甚至出现神道设教式的封建迷信化,向官员、干部集体跪拜图一时之噱头!这是我们必须要警惕的,并且要以正知、正信、正见、正行的方式来恢宏中华优秀传统文化的核心力量,培育正确的社会主义核心价值观,使“智”、“仁”文化展现其良好的社会文化形象与传播功用,有益于中华民族的伟大复兴!(作者:杨牧青 著名书画家、国学智慧研究者、民间智库建设推动人、人类上古文化谱系研究课题组学术主持)