万物并秀:杨牧青古文字书法夏及夏王朝说要

2021年6月4日早杨牧青复记,提示:本文涉及的信息量可能有点大,阅读时请参阅《杨牧青简说夏及夏人起源(修改稿)》(2020年6月9日)、《杨牧青尧王行迹考》(水墨三晋/杨牧青书画文化行2020年9月7日)、《杨牧青大禹行迹考》(古脉今承 水墨巴蜀/杨牧青作品展/丑集 2020年11月24日)、《杨牧青末代轩辕黄帝行迹路线考略(修改稿)》(2021年3月27日)、《杨牧青复谈甲骨文书法创作不宜使用通假通用字》(2021年5月28日)、《杨牧青谈三星堆文化(修改稿)》(2021年6月2日)等有关“上古文化研究”和“甲骨文非卜辞说”的系列文稿。

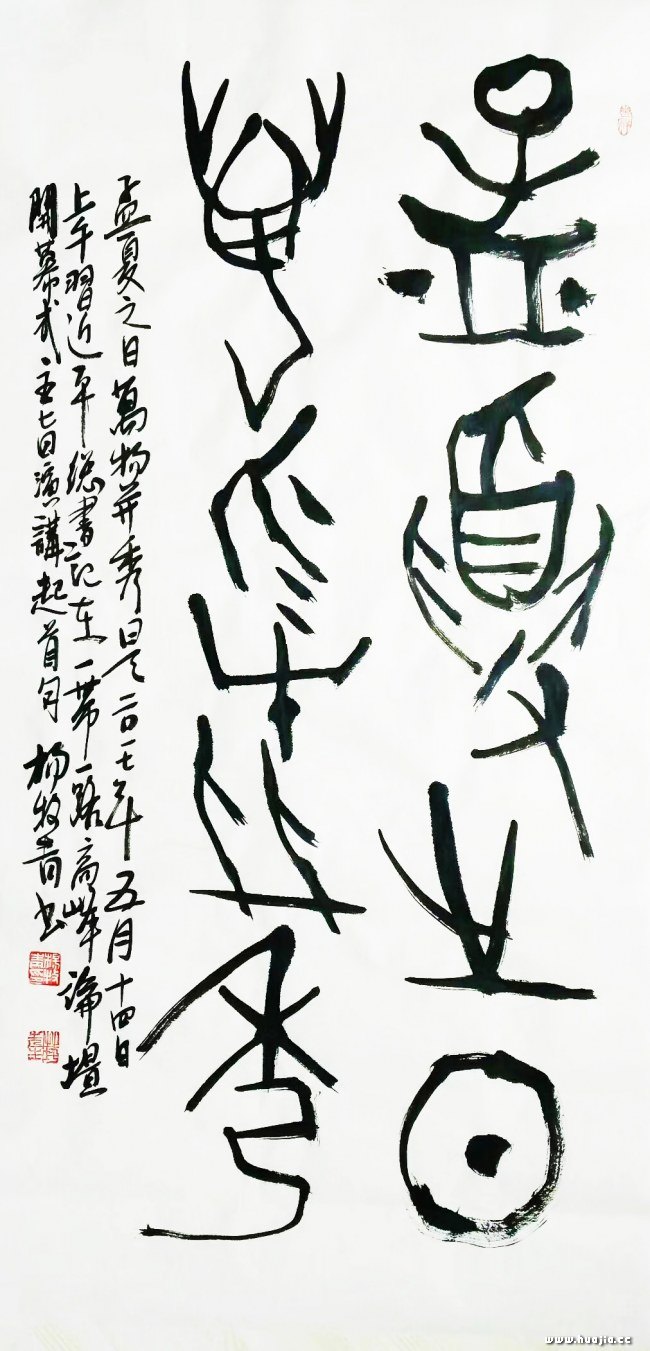

上图:甲骨金文书法:孟夏之日,万物并秀。规格50cmx 100cm /5平方尺,2017年5月15日杨牧青书于北京。

原句见于明人《莲生八戕》一书:“孟夏之日,天地始交,万物并秀。”立夏时节,万物繁茂。这时夏收作物进入生长后期,冬小麦扬花灌浆,油菜接近成熟,夏收作物年景基本定局,故农谚有“立夏看夏”之说。据记载,周朝时,立夏这天,帝王要亲率文武百官到郊外“迎夏”,并指令司徒等官去各地勉励农民抓紧耕作。

按有关学者考证,在甲骨文字中如今还未发现有明确表达四季春、夏的“夏”字,或如“陳夢家先生在《殷虛卜辭綜述》中指出,後世春、夏、秋、冬四季的分法起於春秋以後,此以前恐怕只有兩季……。”劉釗《古文字考釋舉例》以“日下+形”为“夏”字,詹鄞鑫《華夏考》、劉興隆《新編甲骨文字典》以“像猴头+形”为“夏”字。

鉴于此,我还是重复要着讲,在书法创作过程中以金文篆意的“夏”字为形体,至于当今能看到的这几个古文字“夏”字,“日下+形”似为王朝、地名之“夏”、“像猴头+形”似为人名、物名之“夏”比较合理,在书写时要注意。

在甲骨文书法创作过程中尽量减少使用“通假字”,或有学者弄出的“通用字”说法(如刘钊《甲骨文常用字字典》),使用通假通用字过多则不利于甲骨文当下与未来传播和普识普及,代因时兴是社会前进的历史规律!《字典》对于文字播化教育来说是非常重要的,若《字典》导向出了问题,那是很可怕的,是要影响几代人之后或才能回醒、修改过来的!

在甲骨文书法创作时使用已经通释且基本上没有争议的字即可,对于缺少字的情况下,采用金文、简牍或小篆形体的字就可以了。对于个别字体的上下、左右结构位置变换千万要注意的,建议不能轻易变换移位的,可以拉长或缩短等变形处理即可。

当然,对于自造字要去特殊对待和看问题,自造字只要有足够的智慧,能明白点画表义和形体结构能表达意思在适当的权力和场合下可以按“六书法则”去自造字的,今时,我们看许多异体字都是超乎寻常人自造的字。历史的看,第一个自造字的人往往大都被当时斥责,认为是离经叛道的,后来的文字发展却表明起初那些自造字的人,他们不是寻常人。当年西夏文就是安排人按汉字去自造的字呵……关键对文字的灵性智慧开启很重要!

中国的汉字是形象思维加抽象思维,再加生活逻辑而形成的,要参照古人对文字认知和理解的“六书法则”去进行慧性灵性的辩知,对于书法艺术创作更为重要!

若用已识的1000多个甲骨文字想去或硬套式的“通用”已有的9万多个汉字,这已经是很愚的做法了,历史若倒退二千年是可以的呵。《字典》仅是个基本的识字工具,是个拐杖,要会辩证着去看,过去的权威今天不是了,今天的权威明天又不是了,权威只能是个贴门面的词儿。什么权威,权威都是被不断地纠正纠错而倒下的,这是科学探知精神和方法之所使也!

今时,我所做的这一切,惟有“努力期使新时代甲骨文信息综合研究有一个新的突破,走出庙堂,走出圈层,让它多些大众普识普及化。”2021年6月3日夜杨牧青随记。

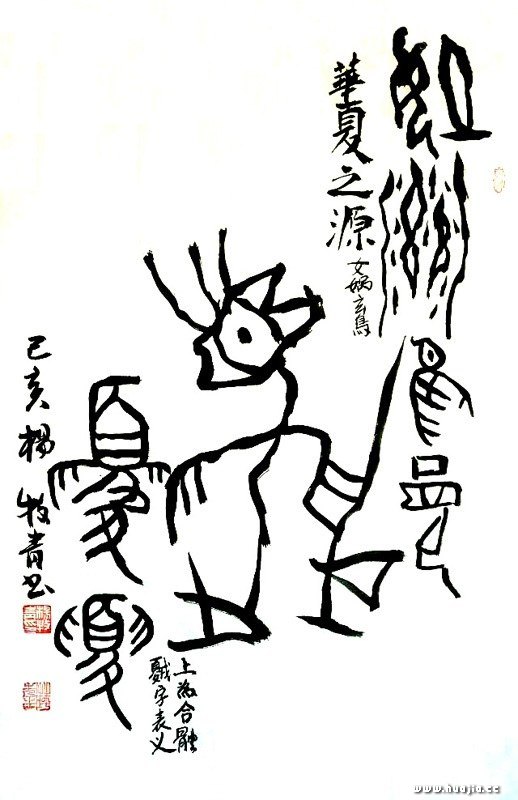

上图:甲骨文“夏”字,这个字形见于黄德宽主编《商代文字字形表·卷十四戌部·编号2698字》,该书有几个编误处,最遗憾的是每个字头下没有标注读音,对于生僻字检阅起来很不方便的。

2019年仲夏,我根据该书编号1085夏、编号1086夒、编号1087夔的字形进行形体对照,及每个字的原始意思和《山海经》记载,又与《左传》《史记》等文献资料对“夏人”的描述记载和近现代考古发掘出的石头人像和有关图纹崖画,根据早期商人(红山文化)的思维习惯,对该字进行了艺术处理,把它置于“娲皇/玄女”意象中去看就对了。

上图的这个“夏”字曾在“发现甲骨文120周年书画展览”活动中以“华夏之源·杨牧青古文字书画作品选辑·32幅甲骨文书法原创作品”名义展出,并且见发于后来的网络,关注度还是挺高的。2020年3月17日午杨牧青补记。

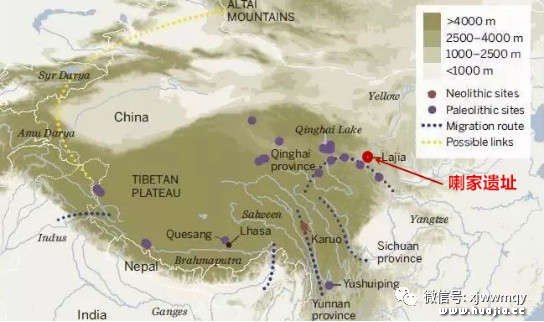

上图:这里属于考古学意义上的甘肃“齐家文化圈”了,关键这里就是我说的“夏文化”重要源发地之一。如今在河南二里头、王城岗以“中原文化中心论”思想为左右下进行掘地三尺的找夏文化、夏文明,似乎是欠妥的?!研究“上古华夏文化”一定要多研究古羌古羌藏人的文化,因为这里是大昆仑的东端区域,太重要了!!——2019年2月20日杨牧青随记。

上图:三个不同形体的被认为是“夏”字。

夏,起源于“古中国大昆仑”山脉北麓的西北方向,是《史记》所载的姆水河最上游的游牧兼农渔之民(也就是西汉时为什么有大夏国名称出现因素)。 夏,是女娲氏之后的九天玄女后裔(火索绳为主),也是以玄鸟(黑色的大鸟,与商祖先契是同源,后为凤凰)和火索绳为图腾(火索绳是继上古遂人氏取火后为保留火种的一种草绳,现在民间还有一种艾草编织的绳点染后长不灭,用于熏驱蚊子,与此类似。)与伏羲时期的华婿氏融合,经“成徽盆地(甘肃祁连山/陇南天水一带)到河西“齐家文化”,再历太行山以西的轩辕黄帝时期已经形成的陶器与青铜器制作,再向下至唐尧虞舜时才形成了以十二支族的“大夏”集群,以至于在“启”创建“夏”并名为“夏后氏”。

夏后氏出运城盆地,继续向中原、东南方向开拓,足迹与王权遍及皖鲁,惜其被从燕山一带“红山文化”发衍出的“商”给灭掉。夏王朝的后人又向西北运城“夏”的老窝迁逃,商、周时代将夏的后裔称为“鬼方”等。 “巴蜀大禹”从“汶川”出川入岷山北部,至“洮河流域”繁衍,在甘肃"临夏"才有了大本营。因“夏禹族”治水,沿河东行,树立功彪。至禹子“启”杀其兄“益”立夏朝到被因伊尹勾搭夏后氏王妃“妹喜”联合夏臣“汤”灭掉夏建立“商朝”为止,前后延续了上千年之久,故夏建国为“夏后氏”,去逝后才能谥为“帝”。

夏后氏以“夏”的后人理解就对了。《山海经》《竹书纪年》《尚书》《国语》《史记》等没有记载错,是后人(特别今时以文旅产业利益链为第一)按自己的意愿理解错了,或因某社科项目驱使对历史文献不负责,任专家说与判疑,美其名曰学术研究、百家争鸣,或谓之考而古疑之。 夏人逐水逐山川塬因地宜居,仅有观天文天象的“坛”,无城堡、城邦、城郭,即是有,也都是土坯子式,不会存留到现在。三星堆也是以夏王权为主体的族群,现在二里头掘地三尺的找“夏文化”是比较盲干,或许为了某个文化面子,或为捍卫中原中心论而不能矢口否认。至于国家的“断代”与“探源”两个工程,前后570多位专家学者介入,花费的代价实在太高昂,对中华文明历史虽有很好的促进意义,但是只能说还有许多疑点和窟窿需要补充!

“科学实证+玄灵思维是认知人类上古文化的基本方法(杨牧青语)”,这是需要更开阔的胸怀、视野和深层次意识的大智慧来理解的,不是靠权威一言堂而盲目框定死!——2018年8月14日杨牧青复记。