写意精神的当代意义(图)https://www.huajia.cc 2017.07.05 07:28 来源:美术报 发表评论(0)

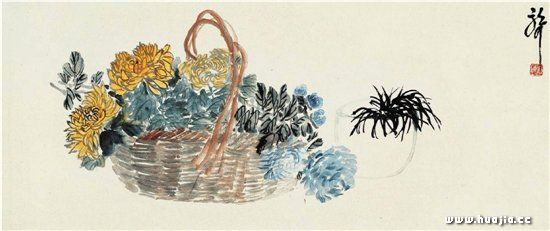

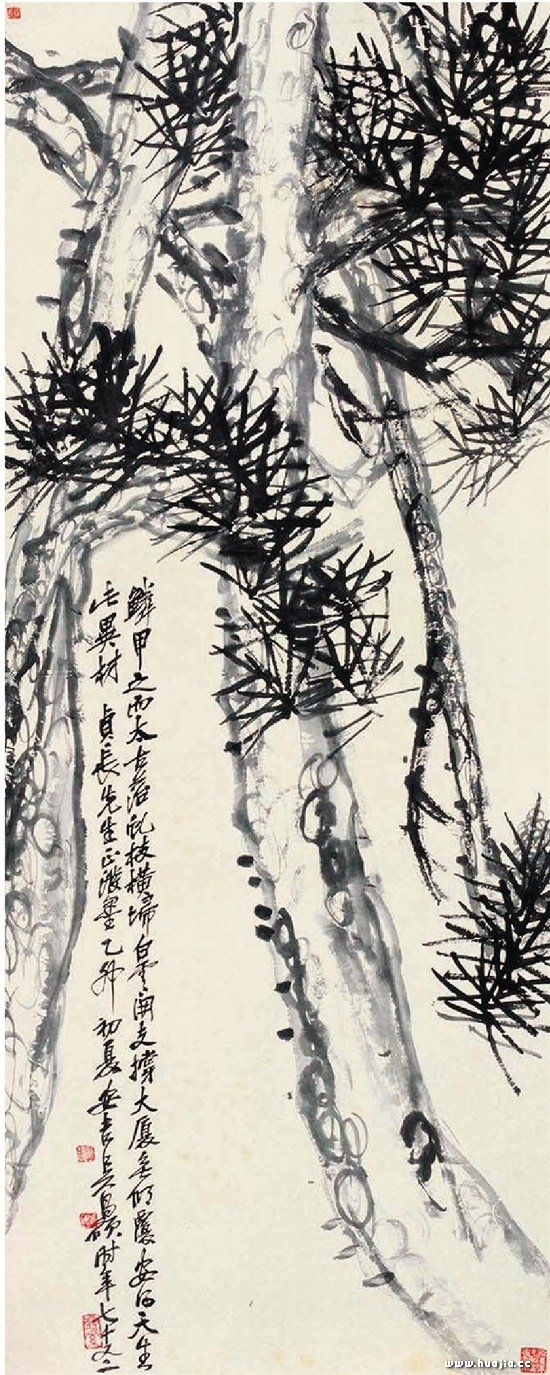

今年是吴昌硕逝世90周年,作为中国海派艺术的开拓者,吴昌硕熔诗、书、画、印于一炉,在形式上密切结合,在内蕴上高度相通,被誉为“石鼓篆书第一人”、“文人画最后的高峰”。6月28日,吴昌硕绘画的写意精神和当代传承艺术论坛在浙江展览馆举行,来自全国各地的专家、学者百余人参加了论坛。论坛开始前,参会人员首先参观了正在浙江展览馆展出的吴昌硕绘画作品展。80件吴昌硕绘画作品让参会人员大饱眼福,收获良多,许多人直言:“这是第一次看到那么多吴昌硕先生的原作放在一起展出,很有意义,在细节上也有一些新的发现,比如画面线条的运用等等,值得我们思考和研究。” 论坛分为上下半场,在上半场的活动中,中国美术学院教授马其宽,中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂,上海交通大学教授、中国美术学院客座教授夏中义分别进行了主旨发言,中国美术学院教授孔令伟担任学术主持。马其宽从细节上讲述了吴昌硕的艺术成就,比如他的用笔、用墨、构图特点、题款用印等,他期望广大青年画家能学习吴昌硕的优秀艺术,读色求清逸,重色求古厚。夏中义则是通过读吴昌硕的诗,通过吴昌硕绘画的题材,重点讲述了诗心入画,从“草书之幻”看“道艺”气象,向大家分享了他个人去读懂吴昌硕的独特视角。陈振濂则从金石入画的角度进行了讲述,通过一幅幅吴昌硕画作的具体分析,通过吴昌硕、潘天寿和黄宾虹3位艺术大家之间在创作中线条运用的比较分析,讲述了吴昌硕的艺术成就,他认为线条是吴昌硕开宗立派的灵魂,写意是吴昌硕成就巅峰的保障。3位主讲嘉宾的分享,引起了参会学者的共鸣,也激发了他们对于吴昌硕艺术研究的新思考。 在下半场的活动中,张立辰、闵学林、卢炘、陈琪、郑晓林、潘欣信、陈永怡、刘海勇、姚晓冬、孔耘等参会学者分别进行了发言。相比于上半场的主旨发言,下半场的氛围相对更加轻松更加活跃,大家在发表各自观点后,还互相进行讨论。有时候,一位学者在发言的时候,其他学者也会根据发言者的内容,适时插话进行一些补充说明。整个论坛活动一直持续到了晚上7点多。作为中国近现代史上的书画大家,吴昌硕身上有太多让后辈们学习的地方,不仅是他的艺术成就,还有他对于艺术创作孜孜不倦的研究态度。吴昌硕汇集了古今各家之长,开拓了自己的艺术风貌。正如浙江省美协秘书长骆献跃在论坛总结发言中所说,今年浙江省文联分别举办了吴昌硕和潘天寿的展览,潘天寿展览的主题是传承,吴昌硕展览的主题是写意精神。写意精神作为中国画的核心,需要我们一代代的传承。 奇峰叠起话缶翁■许江吴昌硕先生是近代中国最杰出的艺术巨匠,是影响今日的诗书画大师。今天,我们讲文化自信,重温昌硕先生的艺术,将让我们对民族书画之学的高峰认识,有不断的固强与补益。这次画展还约请了多位中国画和其他画种的专家的画作参展,我们正是以这种追慕的方式,来对昌硕先生的书画之艺,进行一次精神上的趋近,一种师心承传之上的致敬和追求。 昌硕先生无疑是“意之大者”。他的艺术有着超越艺行本身的高阔,应当是当代艺术整体发展的重要滋养。综观昌硕先生之艺,可纪念者谓有三座奇峰:东方草木世界观的艺术奇峰,传统绘画的写意奇峰,金石书画的通艺奇峰。 第一,东方草木世界观的艺术奇峰。我国历史上,能绘画者不尽为工匠,士夫以书画名世者,蔚为壮观。宋元以还,花鸟、山水并盛,凡有制作,往往与诗文有缘。同时因学术之变,艺者弃拘泥训诂之汉学,转向思想自由之理学。既讲心性之学,人人皆沉于覃思,致知格物,研深及心。而花草树木的观察摹写遂成为内心演习的载体,自然生命的嬗变寄托着诚心正意的修为内涵,东方的草木世界观由此形成脉络,并以独特的笔墨体系凝成悠长的写意传统。在绘画中重思想而轻摹写,脱略迹象,而以情趣为尚;不囿于实用,趋唐笔墨的寻味。如此脉络经明清历代所集,跬成东方艺术的群峰。昌硕先生身处世代巨变之机,集金石书画通艺大成,采撷草木世界最浑朴的原象,以书法演画法,使笔下草木树石爆发雄劲苍古的生命力量,化育出东方草木世界观的至为遒劲老辣、雄强宽博的境界,化生而成中国艺术的承上启下的时代奇峰。 第二,传统绘画的写意奇峰。梅兰竹菊四君子之画,至宋而始备,且不言画而言写。所谓写,重意而不以形似为高。宋元以还,写意之境愈见高阔。昌硕先生最以书法为根基,将写意之境提升到新的高度,他以篆籀运气弄墨,将钟鼎金石之力、气、势、韵融于画,用石鼓文的鼓动之笔,塑遒劲老辣、雄强宽博之风。潘天寿称之:“苍茫古厚,不可一世”;齐白石赞曰:“放开笔机,笔势弥盛,横涂竖抹,鬼神莫测。”如此“不可一世”、“神鬼莫测”,在于昌硕先生“临气不临形”,“直以书法演画法”,内蓄“郁勃之气”。此“郁勃之气”是“天下伤心男子”的心中块磊,反反复复淘炼而成“千里之路不可扶以绳”的悲郁和博厚。正所谓“渴骥奔泉”之势,昌硕先生的用笔之势,气脉相连,神意贯通。“挹之无竭”,行笔之际仿佛漫无止归,存无尽生发之势。“按之有物”,笔下带出形象妙笔,生机无限。或勃然轰鸣,或逶迤曲折,总有一种诚于中而形于外的精神力量。 第三,金石书画的通艺奇峰。昌硕先生在金石、书、画三领域均有贡献,均被尊为宗师。就如印度人的歌舞一样,中国人的国艺在于书法,并以书法演画法,书笔蕴画笔,使笔下无论草木或山水均爆发出雄劲苍古之力,养成中国文化特有的境界,让中华的诗意在笔墨上、书画上最具丰沛特色。昌硕先生自言:“我生平得力之处,在于能以作书之法作画”,“数十载从事于此,一日有一日之境界。”如此大气高境,正是中华通艺之学的精神圭臬,也是今日绘画问学于昌硕先生之艺的师心直见的内核。 老笔纵横,壮怀磅礴。昌硕先生的别号为“缶庐”。缶,肚大口小,有容乃大,如此大度,必要倾出。昌硕先生艺术的博大气象,令我们代代心向往之,是今天的艺术得以振兴、我们得以不断地回返根源的重要宝典。

|

|||||||||||||||