|

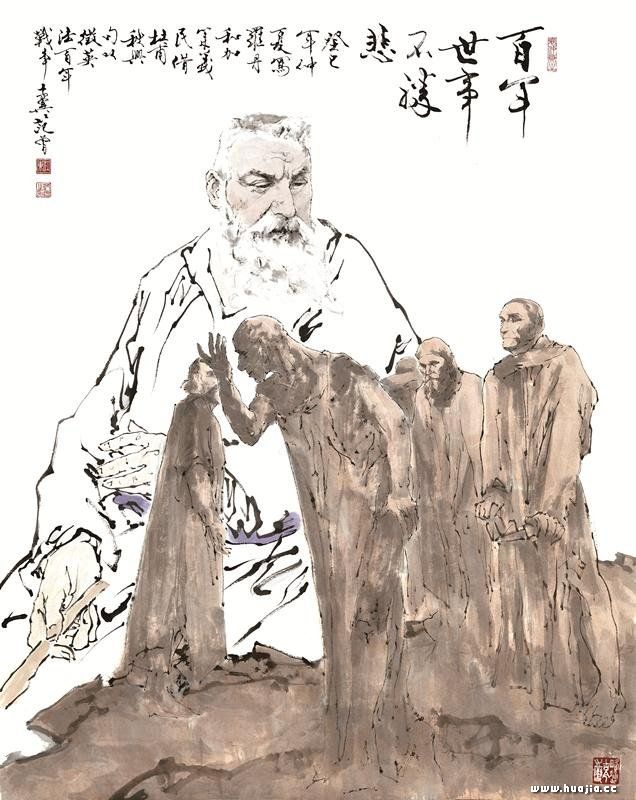

《百年世事不胜悲》,范曾

画格可分大致七类

本人之所以称“画格”者,与“画品”并无龃龉,“品”与“格”意相近也。然略有别者,“品”重画作,而“格”重画者。所以有此画品,必有其人格为主使,因之更重画者之内美,此有别于古人处也。刘勰《文心雕龙·体性第二十七》:“若总其归涂,则数穷八体:一曰典雅,二曰远奥,三曰精约,四曰显附,五曰繁缛,六曰壮丽,七曰新奇,八曰轻靡 。”大体是论文章之风容,约略而挚要,然则以论绘画,恐犹有不及,以论作者之内质,更感阙漏。

总览中国数千年画史(自仰韶彩陶、河姆渡陶罐始),余约略大分为七类,以此照比,天下之从艺者,无可隐迹,皆入彀中矣。

一曰具天真者:天籁、一如、本真、无邪、混沌、大朴;(天使然也)

二曰有智慧者:简赅、恢宏、萧疏、典雅、清新、俊逸;(性使然也)

三曰凭耐力者:繁缛、匠工、狭隘、蜷曲、陈腐、拖沓;(本欲善其事者)

四曰陷愚钝者:犹豫、呆痴、执拗、死寂、惝恍、癫痫;(此类人亦无恶意)

五曰施巧佞者:荒诞、机心、凉薄、邪曲、造作、尖刻;(不可深交者)

六曰受苦役者:挂碍、麻木、困顿、郁闷、封锢、槁枯;(亦多老实之人)

七曰怀奸诈者:阴损、凶险、淟涊、歹毒、恶浊、虚势;(深宜远避之)

以上七事,一、二两事为与天地精神相往还者有之;三、四、六为陷倒悬之苦者也;而五、七二事则背天理而行事者。看似玄奥,然则观画直如观火,火静而朗,无不历历呈于眼前,虽欲掩盖而不能,呈蔓词不足以自饰。

此七事皆有六词以状之,然此六词互为关联,相与表里,曾不可断然分割。若其二有智慧者,必不泥于外物,不执象以求,语焉爽利,爽利则风神俊发,而其境界直接鸿蒙,则恢宏萧疏之境毕现;又若其三凭耐力者,其心胸既狭隘,眼光必浅短,其行也拖沓,其神也蜷曲,作画时,笔前行而气不偕,则其用笔必拖沓而繁缛。十日一山、五日一水,此本非中国画之足称者。古有文人焉,自以为作画本学者余事,懒散成习,最后堕入腐儒。腐儒为作,非如梓庆之削木为,梓庆所以斋七日而不动手,非惰怠也,而是修养身心,使与自然合而为一的圣手。匠人则心不动而手动,作画而靠耐力,此岛国画家所常见,非上国所一屑也。

近亦有好事者问,先生所列之第五条似尚可接受,而第七条似与艺术无关,或涉刑责法律之范畴矣,余大笑谓:迂甚矣,此极而言之也,人皆有善恶之因子,抑恶而扬善为君子所必,即司马迁所谓:“修身者,智之符也;爱施者,仁之端也;取与者,义之表也;耻辱者,勇之决也;立名者,行之极也。”然从艺之人未必皆君子。既小人矣,其如阴损、恶浊等犹言其轻者,而有此品矣,必于其作品中透露消息。北京有画鬼妖者,穷凶万状,光怪陆离,观者惧粟惊怖,而作者亦跳楼自杀。此无他,人性凶狠、心灵极其阴暗使然也,苟此人不会作画,而借助刀斧以通其狂惑,则其后果恐不堪设想矣。

又有画家某人素描功力不可谓弱,凡画人,必像,然必使被画者怒,而其所作为认真之素描非漫画也。画像既毕,或淟涊如市井儿,或歹毒如操刀手,或凶险如阴谋家,此类品质未必被画者所有,乃是作画者转嫁之,勉强之,附加之,作肖像能令所有人怒,亦不容易。而作者初无恶意,恶意之不自觉,亦如“巧笑倩兮”之不自觉,有无法解释之潜意识在。此当请教弗洛伊德,江东范曾不能解矣。

画家当心无挂碍

上面所论及,不免使人对中国画产生敬畏之心,其实中国画与中国诗为孪生姐妹,不只貌似,亦且神同。它以温、良、恭、俭、让为体性,温柔敦厚是它的恪守。它们产生于农业社会,与天地保持着和睦的关系,经过历代渊博的硕学之士,陶熔体悟,成为中国文化的一座博雅而典丽的崇山,芳草鲜美,大木擎天,象征着我们民族具有一种无与伦比的清新、俊逸、恢宏、典雅的品德。

中国画家的自信来源于天地的精神。何谓天地精神,如上文所述,那是自在而本然存在着的不生不灭、不垢不净、不增不减的恰到好处的大存在,宛若康德所谓:“本体什么也没有发生”,在中国宋儒即所谓“道不变,天地不变”。这儿的“没有发生”和“不变”极言道之大,曾非人类短促的生命所可能感觉,也许千万亿年一颗行星消失了,对于人,生命的短暂是绝无方法体察其百年间的变化的。佛说一颗太阳和一颗月亮称世界,一千个世界称小千世界,一千个小千世界为中千世界,一千个中千世界为大千世界,大千世界含十亿颗太阳和十亿颗月亮。总纳小、中、大三种“千世界”,称“三千世界”,言宇宙之无穷极也。庄子云:“六合之外,圣人存而不论。”那是无法论、不需论,论有何用?当然,这种思维不能为布鲁诺、哥白尼、开普勒所认同,因为他们是希腊神话中西西弗斯的后人,他们背负着巨大的石块前行,将至峰巅,石头滚下,他们又从山脚下起背,永无尽期。这是一则奇妙的神话,它标示着可佩的然而无用的努力。在这里,我当然无资格否认也无意否认自古希腊以至于今的理性逻辑思维,让西西弗斯们继续努力吧。在本体论与方法论上,艺术家与科学家趋舍异路正是他们各自存在的必然。

心无挂碍,言中国画家当面对宇宙之时,作到万物静观皆自得,心灵排除一切凡尘的迷障,根除无明烦恼。当此之时,目不见绢素,手不知笔墨,不知今夕何夕,物耶?我耶?此种状态可称无待、无求。种种物象从心底注入毫颖,略无纤毫障碍,既无障碍,心驰笔随,神完气足,无有恐怖,远离颠倒梦想。正庄子所谓:“惛然若亡而存,油然不形而神,万物畜而不知。此之谓本根,可以观于天矣。”(《庄子·知北游》)古来为形所累的画家,是无法梦见这种境界的,画家如心中只想着杰作之出,如何炫耀,足以济世,于己则名利纷至沓来。如此下笔,笔笔皆俗,走向了溷浊泥淖。“若是者,迷惑于宇宙,形累不知太初。”(《庄子·列御寇》)

当具大德的“至人”,有意于诗,则近于得意而忘言;有意于画则得意而忘形,他们的精神回归于宇宙太初,那是空濛一无所有的幻域,生命则如逝者如斯的流水,不舍昼夜,寂照中的波影与生命的节律同在。这便是瞬息的、无法觉察的彻悟,使你的笔墨天趣流露,不可端倪。写至此,我不免要提示读者,以上所述无法过分陈明者,因圣、神之境本是不假言辞说教者,一旦诉诸文字,形于言表,佛家以为着象,执象以求;道家以为已着尘秽,疏离本真。然而我们不能都高明到如《庄子》书中的老龙吉,怀着他深悟的道,溘然死去,那么,我所写出的,也只凭读者每一个人所独有的悟性去理解,这就是中国画法在高玄极妙之境中的状态。

我们可以用苏东坡《前赤壁赋》之句,以描述中国画家作画之状态:“纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”中国画的创作过程苟能如斯,则画家本真之性流露,摆脱了红尘名缰利索之羁绊,一苇所如,便有达摩面壁九年成正果之后,杯渡过江的潇洒。凭虚御风则远离尘嚣之追逐,随性之所至,无处不是净域,大地皆为蒲团。“羽化而登仙”,则是大逍遥、大解脱。心灵的自由归根结蒂是中国古代文人的理想,也是中国古哲“齐一”说之体现。“吾丧我”是彻底的忘我。王夫之所谓:“其行也无所图,其反也无所息,无待也。无待者,不待物以立己,不待事以立功,不待实以立名。”(《庄子解》)能如此,则逍遥在其中矣。“物无非我者,唯天为然。我无非天,而谁与我为偶哉?”(同上)无偶者,略无区别间隔也,我与天地万物合而为一也。《庄子》书中:“夫大块噫气,其名为风。”因为风的激荡而声出,而当风霁而还为虚静之时,万物寂然,无不齐矣。中国画家只有在这种寂然凝虑,思接千载,悄焉动容,视通万里的时候,进入了挥写的“天放”状态,那时才能成为“真画者”也。前章《画格月旦》中所列凭耐力者、陷愚钝者、施巧佞者、受苦役者、怀奸诈者,皆不得入“真画者”之行列,乃是由于物我两分、天人为偶,其距“天放”不亦万里之遥。天放:一任自然。《庄子·马蹄 》:“一而不党,命曰天放。”成玄英疏:“党,偏;命,名;天,自然也。”

|