周思聪、卢沉《矿工图》组画的背后https://www.huajia.cc 2015.08.01 19:17 来源:美术报 发表评论(0)

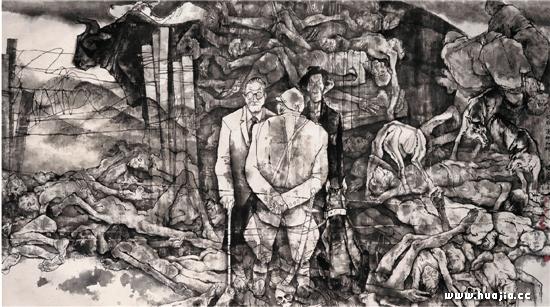

7月29日,由中国美协、中国美术馆、中央美术学院、北京美协、北京画院联合主办的“大爱悲歌——周思聪卢沉《矿工图》组画研究展”在北京画院美术馆开幕。这是周思聪、卢沉先生的家属将《矿工图》组画、手稿及文献共计53件作品捐赠给国家的首次亮相,是《矿工图》组画自诞生以来最大规模集体面世。 在这样特殊的年份里,对《矿工图》的收藏、整理、研究和展览,不仅是对这件在中国现代美术发展中重要作品的重塑,更将对今天的艺术创作产生重要的影响。 大成若缺,瑕不掩瑜,综观周思聪、卢沉创作的《矿工图》组画,不仅在用艺术的方式去揭露日军在华的暴行,而且他们在创作过程中不断深化着自己的思考,作品逐步超越了叙事性的范畴,也不再局限于对矿工苦难生活、侵略者暴行的具体表现,而是在追问“战争与和平”这一人类共同面临的问题以及对人性的深层追问,这一切都体现着艺术家的良知、大爱和文化的自觉。 《矿工图》组画构思共9幅,周思聪、卢沉首先合作完成了《同胞、汉奸和狗——矿工图之五》。但是在之后不久,卢沉便因患肝病而逐渐退出了《矿工图》组画的进一步创作,周思聪以过人的意志与心力独自完成了《遗孤——矿工图之六》、《王道乐土——矿工图之一》、《人间地狱——矿工图之三》等3件作品。不幸的是由于沉重的精神压力和类风湿病,周思聪也不得不停止《矿工图》的创作,所以这是中国画史上一套未完成的大型人物组画,是一曲未谱完的浩浩悲歌。 灵感来源之一:丸木夫妇和《原爆图》丸木位里(1901-1995)和丸木俊(1912-2000)夫妇是日本著名画家,他们的绘画主题是反对战争、保卫世界和平。他们亲眼目睹了原子弹爆炸的过程,因而共同制作了享誉世界的《原爆图》,共15部作品,历时32年。1956年,《原爆图》来华展出,周思聪见到此画,深受震动,对其《矿工图》的创作产生了相当重要的影响。 这对夫妇和周思聪的忘年之交始于上个世纪80年代初,1980年夏,周思聪随北京书画摄影展访问日本,她访问了丸木夫妇,在他们的私人美术馆里,周思聪看到了他们夫妇的另一巨作《南京大屠杀》(1974年完成)。周思聪激动的泪水夺眶而出。“作为一个中国人,此时我的心情是复杂的,我为被人蹂躏的祖国流泪,也为画家的勇气和正直所感动。”在这次访问中,周思聪告诉2位老人,她正在创作《矿工图》。对此,丸木夫妇非常高兴。 1981年6月,丸木夫妇应中国美协邀请再次访华。周思聪陪同他们参观访问、写生。1984年春,即丸木夫妇访华4年之后,周思聪带着未完成的《矿工图》应邀访问日本,参加在东京上野美术馆举行的第十届“人人展”。为周思聪的访问和展示《矿工图》,丸木夫妇和许多日本朋友做了大量的工作。她对别人说,能让周思聪访问日本,即使累死也心甘情愿。外国人被邀参加“人人展”,这是有史以来的第一次。 《矿工图》在作品的构图方式、气氛营造方面,仿佛是《原爆图》和《格尔尼卡》的混合体。尤其是人物的重叠、穿插,多角度、多视点的拼接,都是在中国画作品中前所未有的。 几经更改的构思与探索《矿工图》组画最早的立意可以追溯到1966年。周思聪在《历史的启示——关于<矿工图>的创作构思》中曾经这样说:“卢沉首先有了初步的构思和构图,是以旧社会的矿工史为主线展开画面的。这套组画以《背井离乡》开始,描写农民逃荒求生,携家带口流入矿山。从第二幅《地狱之门》起,主要描写矿工们的生死搏斗,与厂主、监工、刑罚、瓦斯、饥饿、病痛等的触目惊心的搏斗,最后以《当家做主》的组画为结束”。 文革结束后,周思聪、卢沉决定重新构思创作《矿工图》,此次他们将构思定位于表现中华民族和广大人民的血泪历程,意在唤起时代对于战争灾难的反省,用自己的艺术创作去呼吁、追求“和平”与“人道”的永恒主题。 1980年4月中旬,周思聪、卢沉开始重新创作《矿工图》,为了更好地表现这套深刻而又沉重的绘画主题,夫妇两人结伴奔赴吉林辽源煤矿写生。那里是伪满时期日本军国主义为掠夺我国资源,集中华工苦力最多的煤矿之一,那里的老矿工最深切地感受着亡国的切肤之痛。 周思聪一行住在矿山招待所,每天徒步走到矿井。矿上每天留下一批老工人,排着队等候画家为他们画像。碰到阴天下雨,老工人会走几里地到招待所看望画家。不论他们穿着如何,身上多脏,周思聪总是让老人们坐在炕头上,她对劳动者的爱和尊重是发自肺腑的,体现在每一个细微的动作里。周思聪还拜祭了当地一座用尸骨垒砌而成的山,山底下跪着当时有名的两个汉奸。此外,他们还收集了大量的口述文字材料,并到吉林省博物馆查阅日伪时期的历史资料,为《矿工图》的创作积累了丰富的素材和深厚的情感基础。 1981年,卢沉先生因为患肝炎病而退出了《矿工图》组画的创作。1983年,周思聪在赴甘肃写生途中被查出患有类风湿疾病,所以在她回京后也不得不放弃《矿工图》的创作。

|

|||||||||||||||||||