形神观,形与神是中国传统绘画造型的两个重要观念,源自于中国古代哲学中的有关思想,是历代画家自觉追求的目标。形与神作为中国画的传统精髓,对当代中国水墨人物画的造型观念影响很大,是当代中国水墨人物画造型观重要的有机构成部分。形与神的关系是一个相当复杂的问题,历来认识不一。这里仅从造型观的角度略谈以下自己的认识。

东汉 击鼓说唱陶俑 高56CM 陶塑 中国国家博物馆藏

“君形论”与“传神论”

“重神论”在中国绘画上,普遍以汉代《淮南子》中的“君形论”,东晋顾恺之的“传神论”为代表。庄子在论述人格美时曾主张“取其神而遗其形”。(李泽厚《美的历程》),这一思想对汉魏时期绘画中“重神论”观念的形成产生了较大影响。汉魏以来,玄学思潮的形成和佛教的流传,都是重神轻形的,尤其注重对精神面貌的反映。这种观念的影响涉及社会生活的各个方面,包括政治和审美情趣。所以,无论《淮南子》中“君形论”还是顾恺之“传神论”的提出,都是与那一时代的哲学思潮和美学思潮密切联系的,是二者在绘画领域的反映。

东晋 顾恺之 女史箴图(局部)卷轴画

汉代《淮南子》的“君形论”,开启了中国绘画形神论之先导。《淮南子》的《说山训》中说:“画西施之面,美而不可说;规孟贲之面目,大而不可畏;君形者亡焉”。(俞剑华《中国古代画论类编》) 这里的“君形”是指以神为形的中心统领,即强调传神。但是,“君形论”并未就形神问题作更多的详细解释。

当代 邓益民《百年回望-鲁迅访易俗社》水墨画

继《淮南子》的“君形论”之后,顾恺之明确提出了“传神写照”、“以形写神”的艺术观,使中国绘画的形神论趋于完善化。《世说新语·巧艺》记载的顾恺之《论画人物》云:“顾长康画裴叔则,颊上益三毛。人问其故,顾曰:‘裴楷俊朗有识具,正此是其识具’看画者寻之,定觉益三毛如有神明,殊胜未安时”。(潘运告《汉魏六朝书画论》) “顾长康画谢幼舆在岩石里。人问其所以,顾曰:‘谢云:‘一丘一壑,自谓过之。此子宜置丘壑中”。(陈传席《中国绘画美学史》)可见顾恺之的绘画观,是以表现人物的内在精神为中心的。裴楷俊慧、贤达,故以“颊上益三毛”来表现其精神气度;谢鲲是一个自诩为“纵意丘壑”的放达之士,故以“在岩石里”来表现其精神气度。顾恺之正是抓住了最能表达人物之“神”的“形”来达到“以形传神”的目的,这是中国画造型理论上的重大突破。

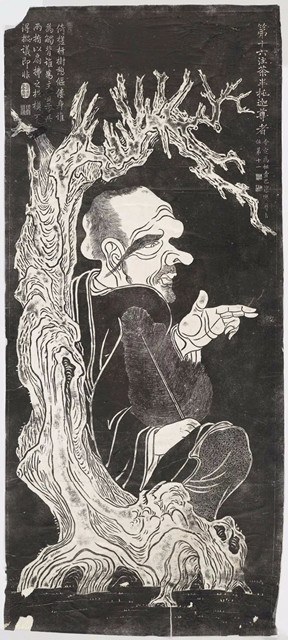

五代 贯休(传)圣因寺旧藏的十六罗汉图 拓片

在“传神论”出现后,东晋的宗炳和南朝王微都把“传神论”的理论应用到山水画中,打破了以前唯人物画有传神的概念。以“君形论”与“传神论”为代表的“重神论”对后来整个中国画的造型观念影响很大,成为历代画家自觉追求的目标。

作者:邓益民,西安临潼人,文学学士,艺术硕士,中国人物画画家。西北大学艺术学教授,硕士生导师,外聘博士生导师。中国美术家协会会员(1997年加入)。