|

为后人创造新的艺术传统

-----我的艺术观 吴国亭

每位画家的道路均不尽相同,即使科班同窗也因各自的领悟不同,性格禀赋的差异,知识积累的差异,艺术观点也难以统一,每位画家秉持怎样的观点,形成怎样的风格,是由多种因素形成的。就我个人而言,多年的教学和创作实践,概括出下面四个方面,作为自己的毕生艺术追求:形神兼备、赏心悦目、雅俗共赏、发展创造,现分别加以阐述。

形神兼备

积累我一生对美术这门学科的认知,我的看法,它是一种造型艺术,通过对可视物象的描绘供人观赏,当然首先必须有形有神,必须画得准,画什么像什么,同时还要抓住对象的神态情绪。质言之,必须写实,必须忠于对象,也可以反过来说,要想抓住对象的神态和情绪,起码形体准确,因为对象的特征、神态、情绪等皆依附在物象的形体之上。形是“皮”,神态、情绪、特征等皆是依附皮上的“毛”,“皮之不存,毛将焉附”?如果形不准确,走了样,情绪和神态必然也是无法表现出来。这本是很简单的常识,但从古至今,无论国内外,总有少数技艺拙劣的投机取巧的画家们编造出许多奇谈怪论来蛊惑人心,反对手法写实。早在两千年前,先秦思想家韩非和两千年左右的后汉代张衡等人就针对性的指出那时一部分画工“恶图犬马而好作鬼魅,诚以实事难形而虚伪不穷也”。后人的“遗貌取神”说,“太似为媚俗”说等,回避描绘日常熟悉的狗马,喜欢画人们未见过的鬼魅,因鬼魅可乱画,这些奇谈怪论,我认为皆为藏拙取巧张目。没有线条和色彩规范的形,就不是绘画,不能正确的刻画形,便不能正确的表达神,先有形而后有神,这是天经地义的道理。

无独有偶,外国也有不少空头艺术家,像中国不愿画犬马,乐于画鬼魅的人一样,在十九世纪末二十世纪初,刮起来一股抽象绘画之风,后来演变成“当代艺术”或“前卫艺术”,画中抽掉了具体形象,只有色彩和线条,或干脆无色彩无线条,画面上什么也没有,一片空白,充着别人看不懂的高深的作品四处兜售。你想,抽象就是抽掉具体形象的意思,设若没有形象,还叫绘画吗,那不就是像没有声音的音乐一样,难道叫“无声音乐”吗?

这种文理不通,概念相悖的荒诞论点一直干扰着绘画的健康发展,近二三十年来传染到中国,把许多美术青年引入歪门邪道,误导人们,许多盲从者只知道作品卖上天价,却不知道好在哪里,不了解资本在暗中作祟,我们的媒体一向噤若寒蝉,他们外行不懂美术专业,怕惹出是非,从不敢指出“皇帝的新衣”. 这种文理不通,概念相悖的荒诞论点一直干扰着绘画的健康发展,近二三十年来传染到中国,把许多美术青年引入歪门邪道,误导人们,许多盲从者只知道作品卖上天价,却不知道好在哪里,不了解资本在暗中作祟,我们的媒体一向噤若寒蝉,他们外行不懂美术专业,怕惹出是非,从不敢指出“皇帝的新衣”.

赏心悦目

美术是人类文化生活的一项重要内容,它的作用就是表达真善美,在欣赏美术作品的同时,给人以教益,陶冶情操,潜移默化提升人们道德的作用。古人所谓的“成教化,助人伦”。只有当作品具有诱人的美感,让人赏心悦目之时,才能抓住读者审美兴致,才能有“文化”的作用,画家的职责就是撷取生活中美好的东西奉献社会,所以纳入到绘画作品里的艺术形象,已不是普通常见的现实状态,而应当高于生活,它比实际生活更集中,更概括,更理想,美术要美,因此画家在创作过程中,应按照形式美的种种法则推敲、安顿画面上的多种关系,精心炼意地刻画多个部位,力争完美无缺。创作是一门社会学科,是一种严肃的脑力和体力劳动,那种信笔涂鸦怪诞丑陋的所谓“当代艺术”或“新文人画”之类,草率轻浮,是亵渎美术,是不可能给人以美感享受的,也不可能在赏心悦目中有所教益的。

美,是有客观标准的,什么叫美,怎样才美,古代西方哲学家早在两千多年前就探索过这一命题,我国古人同样也有人研究,最后,无论中外美术家都不约而同的归结,美术就是“适宜”或“恰当”二字。恰如《登徒子好色赋》中所说的那样,“增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤”。分量恰当,看上去舒服,娱目惬意,就有美感,否则就丑。这一答案似乎又确定又不确定,像模糊数学那样,难以量化,不存在对与错的问题,完全在于审美主体的感受,因此历来见仁见智,莫衷一是,难以统一。 美,是有客观标准的,什么叫美,怎样才美,古代西方哲学家早在两千多年前就探索过这一命题,我国古人同样也有人研究,最后,无论中外美术家都不约而同的归结,美术就是“适宜”或“恰当”二字。恰如《登徒子好色赋》中所说的那样,“增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤”。分量恰当,看上去舒服,娱目惬意,就有美感,否则就丑。这一答案似乎又确定又不确定,像模糊数学那样,难以量化,不存在对与错的问题,完全在于审美主体的感受,因此历来见仁见智,莫衷一是,难以统一。

但我认为不是这样,我坚信美是有客观标准的,选模特儿要量身高和“三围”,矩形的黄金分割律,建筑中希腊柱上下直径不一的变化,酒瓶花瓶的上紧下松的造型,朝鲜妇女的裙子和上衣的长短比例,中国宝塔上细下粗的变化......凡有关视觉的种种审美在常人眼里都有一个好看和不好看的问题,这也是一个起码的常识问题,但现在被一些年轻的“理论家”和“画家”故意扰乱了,我们应当用清醒的头脑和健康的审美观对待这一美术现象。 但我认为不是这样,我坚信美是有客观标准的,选模特儿要量身高和“三围”,矩形的黄金分割律,建筑中希腊柱上下直径不一的变化,酒瓶花瓶的上紧下松的造型,朝鲜妇女的裙子和上衣的长短比例,中国宝塔上细下粗的变化......凡有关视觉的种种审美在常人眼里都有一个好看和不好看的问题,这也是一个起码的常识问题,但现在被一些年轻的“理论家”和“画家”故意扰乱了,我们应当用清醒的头脑和健康的审美观对待这一美术现象。

雅俗共赏

文艺作品都有一个格调高低的问题。格调高则雅,格调低则俗。格调表现在作品的各个方面,除一目了然的表现技巧和笔墨运用的老炼与稚拙的技艺水平之外,有些因素则需要经过体悟,品赏之后才能感知。同样表达事物,顺口溜押韵,格律诗也押韵,前者浅显易懂,固然不错,但如果蕴含深刻,文采优美,耐人寻味,岂不更好。在绘画领域,岭南画派往往被人归为通俗一路,很秀美,有灵气,易被大家接受和喜爱,而吴昌硕,黄宾虹和潘天寿等人的作品,高古奇崛,气局博大,如果没有相当的国画修养,是难以被一般群众所接受的。而他们的作品则属于雅的一路。

在面对文野雅俗之间,我个人取折衷态度,不能太雅,太雅曲高和寡,也不可太俗,太俗则浅薄低下。我開砚捉笔时,想赢得更多受众,像白居易对自己诗歌的要求那样,通俗易懂,妇孺皆知,也可以说我有明确的群众观点。

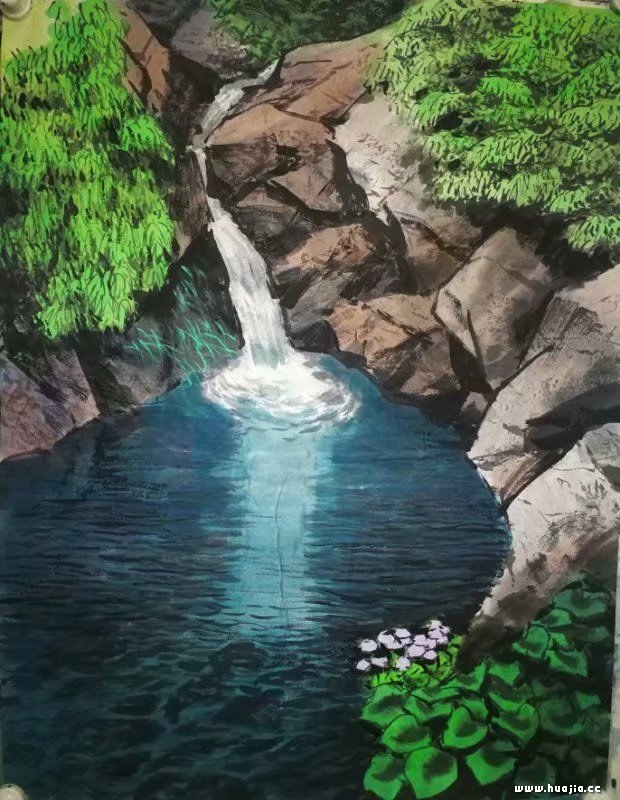

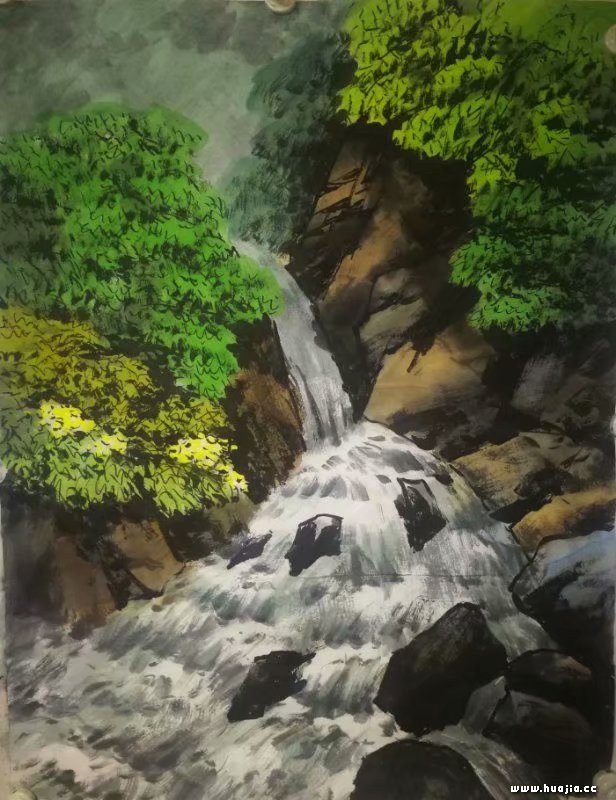

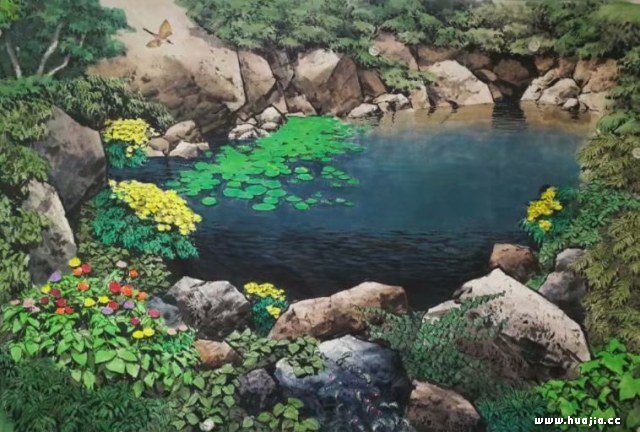

我觉得大写意往往失之粗野草率,工笔画又往往拘谨小气,我取两者之间的小写意;传统国画强调“以水墨为尚”,而我在水墨基础的前提下,重视色彩的运用;在古代文人写意画的意趣中,揉合西画的因素,既顾及阳春白雪,又考虑下里巴人,处于雅俗之间,雅中有俗,俗中求雅,所以形成了我的半俗半雅的格调。 我觉得大写意往往失之粗野草率,工笔画又往往拘谨小气,我取两者之间的小写意;传统国画强调“以水墨为尚”,而我在水墨基础的前提下,重视色彩的运用;在古代文人写意画的意趣中,揉合西画的因素,既顾及阳春白雪,又考虑下里巴人,处于雅俗之间,雅中有俗,俗中求雅,所以形成了我的半俗半雅的格调。

发展创造

我有一方印章,刻得是“我行我素”四个字,意思是:任人去评说吧,尽管走自己的路。别人看来似乎有一种倔强的孤独与无奈。

是的,我不愿随大流,人云亦云,一直就不愿食人残羹,能够别出心裁另觅异彩才算有本领。记得小时候老师教导我们说:不要重复前面人讲过的话,那叫鹦鹉学舌,不动脑子,而能用自己的理解和不同于别人的语言表述相同的意思,才算有本领。这句话我牢记了一辈子,影响了我一生。 是的,我不愿随大流,人云亦云,一直就不愿食人残羹,能够别出心裁另觅异彩才算有本领。记得小时候老师教导我们说:不要重复前面人讲过的话,那叫鹦鹉学舌,不动脑子,而能用自己的理解和不同于别人的语言表述相同的意思,才算有本领。这句话我牢记了一辈子,影响了我一生。

在国画界,大家都明白“师古人不如师造化”,“吃人家嚼过的馍没有味道”,泥古不化是“笨子孙”,老画家一再告诫后学“似我者死”等等,但作用很小,许多人说归说,做归做,有几个人真心实意地的去实践上面的道理呢?谁若敢越出“雷池”半步,往往便遭到非议,你面向生活去写生,说你没有师承关系;你若用色彩用多了,说你不是国画;你若画面空白留少,说你没有传统;你若独立创作,他说传统国画无创作和习作之分......各种非议束缚着你的手脚。我那方印章就是针对上述种种议论而表明的态度,我就是我。 在国画界,大家都明白“师古人不如师造化”,“吃人家嚼过的馍没有味道”,泥古不化是“笨子孙”,老画家一再告诫后学“似我者死”等等,但作用很小,许多人说归说,做归做,有几个人真心实意地的去实践上面的道理呢?谁若敢越出“雷池”半步,往往便遭到非议,你面向生活去写生,说你没有师承关系;你若用色彩用多了,说你不是国画;你若画面空白留少,说你没有传统;你若独立创作,他说传统国画无创作和习作之分......各种非议束缚着你的手脚。我那方印章就是针对上述种种议论而表明的态度,我就是我。

国画的发展不是一成不变的死水,它是个不断流变的过程,广泛吸纳的过程,国画界墨守成规,比较保守狭隘原因是多方面的,其中主要是学习方法不科造成的。平时老是听到“书画同源”之说:绘画与写字使用的工具相同,仿佛学画也与习字方法一样。学习书法大量临摹碑帖,要跟着祖宗走漫长的道路,十几年甚至几十年寒窗,有了基础之后,才能摆脱古人自己走路,如果没有这个过程,均视为“野路子”,书法家多师承有序,很重视认祖归宗。而学画也用同样的方法,先从临摹入手,重复前人的笔墨技巧,经若干年后与先师笔墨风格相似,于是成为成熟然而却平庸的画家。因为人有先入为主的惯性,定型之后再想摆脱前人窠臼形成自己的面目已十分困难。李可染先生有句名言:“打进去不易,走出来更难”,就是指学习与创新的矛盾,因为它扼杀了你创造自己艺术个性的能力。鲁迅先生老早就看出了问题,曾说:“传统文化裨益着未来,也束缚着未来”。而认真听取的能有几人? 国画的发展不是一成不变的死水,它是个不断流变的过程,广泛吸纳的过程,国画界墨守成规,比较保守狭隘原因是多方面的,其中主要是学习方法不科造成的。平时老是听到“书画同源”之说:绘画与写字使用的工具相同,仿佛学画也与习字方法一样。学习书法大量临摹碑帖,要跟着祖宗走漫长的道路,十几年甚至几十年寒窗,有了基础之后,才能摆脱古人自己走路,如果没有这个过程,均视为“野路子”,书法家多师承有序,很重视认祖归宗。而学画也用同样的方法,先从临摹入手,重复前人的笔墨技巧,经若干年后与先师笔墨风格相似,于是成为成熟然而却平庸的画家。因为人有先入为主的惯性,定型之后再想摆脱前人窠臼形成自己的面目已十分困难。李可染先生有句名言:“打进去不易,走出来更难”,就是指学习与创新的矛盾,因为它扼杀了你创造自己艺术个性的能力。鲁迅先生老早就看出了问题,曾说:“传统文化裨益着未来,也束缚着未来”。而认真听取的能有几人?

艺术是一门严肃的学问,我从青少年时起,一辈子求艺都十分虔诚,不断听取多种观点,进行分析研判,从不盲从。看到画友们的得失,便悟得学习古人和名家,只需浅尝辄止即可,而以转益多师为宜,不专门盯着某家某派,“吃杂粮”营养全面。我是食“杂食”者,无论古今中外,只要是有用的手法及效果,我都感兴趣,都乐于吸取借鉴,变成自己的营养。 艺术是一门严肃的学问,我从青少年时起,一辈子求艺都十分虔诚,不断听取多种观点,进行分析研判,从不盲从。看到画友们的得失,便悟得学习古人和名家,只需浅尝辄止即可,而以转益多师为宜,不专门盯着某家某派,“吃杂粮”营养全面。我是食“杂食”者,无论古今中外,只要是有用的手法及效果,我都感兴趣,都乐于吸取借鉴,变成自己的营养。

几十年来,我的观点指导着自己的实践,日积月累,自然的形成了我今天与众不同的面貌,而无依傍别人的痕迹。我深知“生活是艺术的源泉”的真理,所以我切切实实地“师造化”不顾年老体迈双膝病痛,经常跋山涉水去实地写生;我也明白“转益多师”不拘一格的方法科学,作画之外,阅读理论著述也使我获益匪浅,对形成自己的美学观点大有助益。美学家们认为欣赏文艺作品有审美求旧和求新两个方面要求。审美求旧就是继承传统,老面孔,大家熟悉,感到亲切,但如果一直是老面孔,又感到乏味,会审美疲劳;审美求新则是要求作品创新发展,面目新颖,有新鲜感,易引起人们审美好奇探究心理,而如果一味求新求异,甚至怪诞,那又走上了另一个极端。我取新中有旧,旧中有新的折衷道路。在传统中求发展,在创新中葆有传统因素,用自己的作品为后人创造新的传统。

吴国亭写于2017年南京浦口

吴国亭简介

1935年生于南京,1960年毕业于浙江美术学院,留校任教21年,1981年调入江苏省美术馆任专业画家。现为国家一级画师,中国书画研究院名誉副主席,江苏省对外文化交流中心理事,苏浙皖三省国画家联谊会主席,江苏省花鸟画研究会创始人,美国波士顿市中华文化中心艺术顾问。

吴国亭科班出身,经多年严格绘画基础训练,功底扎实,且涉猎广泛,不但善于中国传统绘画的不同题材,亦兼善油画,水彩,版画,素描,速写,漫画和文学插图等。

吴国亭从艺七十年来培养了许多著名画家,同时在报刊上发表其作品达数百幅之多,他的《中国名贵花卉》分别用英、法和西班牙三国语言出版发行欧美各国,著述《中国写意花鸟画技法》、《当代写意画佳作赏析》和《当代山水画佳作赏析》,另出版有《吴国亭画集》、《吴国亭作品选》、《当代艺术家画库》、《吴国亭绘画精品选》、《吴国亭艺途回眸》,画集《定山撷翠》、《山清水秀》、《百瀑图》和《吴国亭速写集》等。此外经常参加国内外画展。

吴国亭作品有其明显的个性:一是强调艺术与生活的结合,摄取生活中可常见到的而古今画家不画或很少画的花鸟和景物,拓展了题材范围;二是花鸟画与山水画相结合,将大自然中生机蓬勃却又杂乱无章的山花蔓草与周围的山石流水等组织在一起,花鸟画有环境背景映衬,因而容量大,空间深,画面更为丰富;三是中国画与西洋画结合,多方面借鉴新的表现技巧,突出作品的整体感、空间感和质量感,并讲究全画的基本色调和渲染,又不失中国画笔墨的发挥;四是将中国古代诗词的意蕴巧妙地融合在画境中,体现出民族文化的神韵,因而作品耐人寻味。

吴国亭充分吸取传统中国画经验,广泛吸取外来美术有益的成分,建立了进步的新现实主义绘画观,拓展了中国画崭新的视野和表现力,其作品“融冶中西,体貌写实”,在中国画坛具有开宗立派的意义,其成就受到国内外的赞扬与肯定。

近30年来作品被名人和艺术馆收藏情况

收藏人 作品名称 尺寸

魏茨泽克 原西德总统 《夏荷图》 64x44

小泽征尔 世界著名音乐指挥家《鸟鸣山幽》 45x45

李嘉诚 香港企业家《春光》 136x68

齐白石纪念馆 《寻侣》、《秋光》2幅 64x44

江苏省美术馆《春之曲》等8幅 35x63

美国艺文轩画廊《蜂醉》等24幅 66x66

北京中南海国务活动会议厅《定山霜叶图、艳阳图》等4幅 136x68

中国军事博物馆《星星之火可以燎原》 180x90

哈佛大学燕京图书馆《春燕裁绿》马友友

世界著名大提琴家《秋叶小鸟》 64x44

方毅 原国务院副总理《白山鹰》64x44

刘道生 原海军司令员《雄鹰》64x44

贝聿铭 世界著名建筑家《九寨沟瀑布》64x44

曾办过的个人展览

1981年11月南京江苏省美术馆吴国亭画展

1991年9月美国波士顿艺文轩吴国亭画展

2005年10月江苏省美术馆吴国亭大师作品回报展

2017年4月江苏格冠美术馆《百瀑图画展》

2017年10月江苏省美术馆《山清水秀》——吴国亭从艺六十周年回顾展

2018年9月香港国际创价学会礼堂《丹青妙笔绘香江》——新派国画宗师吴国亭精品展

|