|

我喜欢下雪的日子,我生长在内蒙古北假草原,小时候每年冬天都是冰天雪地。那时候天气寒冷,零下30度是正常气温,入冬时下一场雪要等到明年开春才能融化。我1966年读小学,从家里到学校有十里路程,需要一个多小时。

记得1968年的冬天连续下过几场大雪,平地积雪超过半尺。由于天气寒冷,穿的衣服鞋帽行头很重,夏天一个小时的路程,冬天需要多走一刻钟。

清早,天还不亮,独自一人背上书包从家里出来,迎着漫天风雪,要先过一条河,然后沿着对面阿塔山的山脚顺着河边绕过去,越走越开阔,经过一些农田就到学校了。 一路上极目远望,草地、山石、阡陌、房屋、树木都被大雪覆盖。好一片银白色的世界,那么纯洁,那么媚人!近处厚厚的积雪,清洌的河水,觅食的山鸡、飞鸟成群成片,此起彼落。有时候雪越下越大,不一会儿工夫,朦朦胧胧的大山就被雪幕重重掩蔽,眼前一片迷蒙,什么都看不见了。雪霁天晴,蓝天银装,是一个极其平静、安静、干净的清凉世界,别有一番境界。那时候岁数小,虽然冷,但觉得好奇、好玩。星期六、日及寒假,都愿意在这冰天雪地的天然冰场滑冰、戏耍。这样的生活一直持续的我20岁考上大学进城读书。

后来,我常在冬天回家,总希望能遇上下雪天,但是真正遇到的时候,却又是另一番诗情画意,找不到了儿时的感觉与快乐。再后来,我翻看《中国美术全集》,看到了古人笔下的雪景山水,便常常唤起我童时漫步雪野,感受雪的轻灵和神秘的记忆。

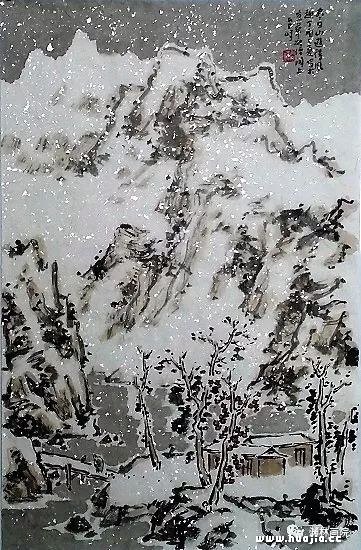

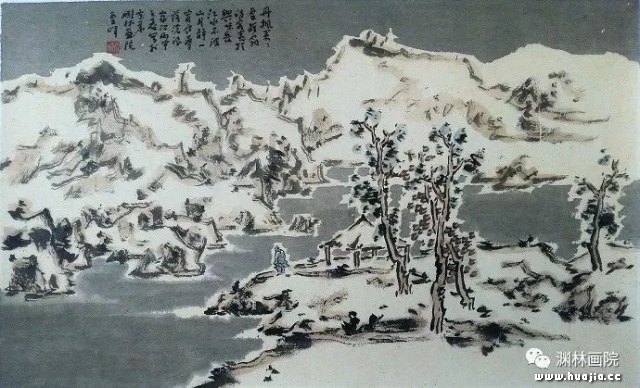

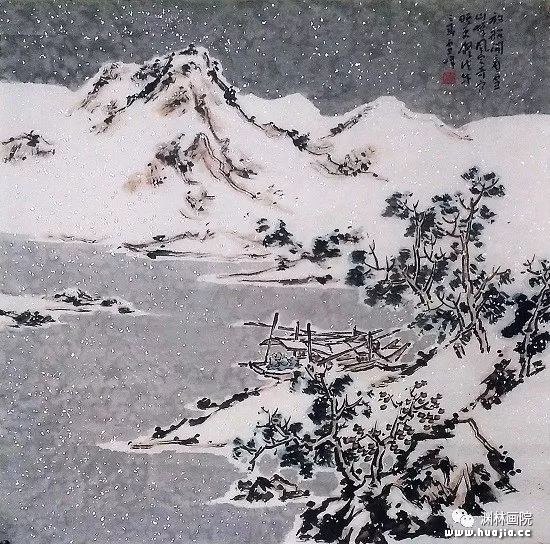

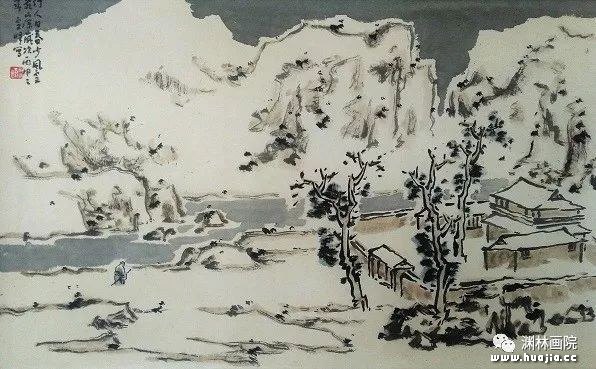

在古人的画里我们可以看到,南宋的雪景山水已脱去山石充实的北宋风格,表现上,古人多采用染地留白的方法,用淡墨皴写山体,技法或精巧细致,或粗狂简逸,表现出静谧空濛的景象,颇有诗意。古人对雪景山水的表现技法已到了炉火纯青的地步。唐代王维《山水论》说:“冬景则借地为雪。”清董其昌《画禅室随笔》有“王右丞画,余从携李项氏见钓雪图,盈尺而已,绝无皴法”。清唐岱论画雪景云:“雪图之作无别诀,在能分黑白中之妙,万壑千岩,如白玉合成,令人心胆澄澈。”古代艺术家们对雪景山水的探索和创作,留下了精妙绝伦的绝世珍品,从实践到理论,无一不是他们对生活细心观察和感受所得。

现在气候变暖,连蒙古高原有时候几年都见不到雪,但是在我的记忆之中,雪依然飘落,天地一片混沌。于是,我想把记忆中的雪中妙意画到纸上,这样时光仿佛倒回,把世界还原到我儿时的状态。

但是不知古,何以知今,没有对传统的继承和发展,超越从何而谈?历代艺术家们就是踏着前人的足迹,在传承前人艺术经验的基础上,不断地丰富自己,不断地创造和超越,这才建构了今天我们看到的历史辉煌。我潜心研究古人的画理、画法,体悟我记忆中的生活情节,不为俗变,不务虚浮,敞开心目,探求山水格要之理。 雪是一个至为丰富的体验世界,一个能彰显人的生命感受和情绪意志的对象。文征明说:“古之高人逸士,往往喜弄笔作山水以自娱,然多写雪景,盖欲假此以寄其岁寒明洁之意耳”。清恽南田说:“雪霁后写的天寒落木,石齿出轮,以赠赏音,聊志我辈浩落坚洁耳”。这都点出写雪景情感寄托的特征。白雪连绵,荡尽污垢,在雪意阑珊中,使画者不落凡俗,从而自保坚贞。古人评画有“皎然高映”之趣,有“人在冰壶玉鉴中”之感,就是说雪可以超越情怀。雪为白,白为无,白雪提供了一片空无的世界。在这一世界中,画者同在宇宙浑莽之中。

茫茫的雪意是智慧的渊林,学习古人,拿起毛笔,体验落雪的过程,就是一次自我净化。浴雪而行,眼前的雪花如同美丽的舞者,引导我走进一个明净光亮的境界,经常让我忘记了自己的存在,我即是雪,雪即是我?

|