朋弟:鲜为人知的“老夫子”之父颜庆雄https://www.huajia.cc 2023.09.03 17:49 来源:美术报 发表评论(0)

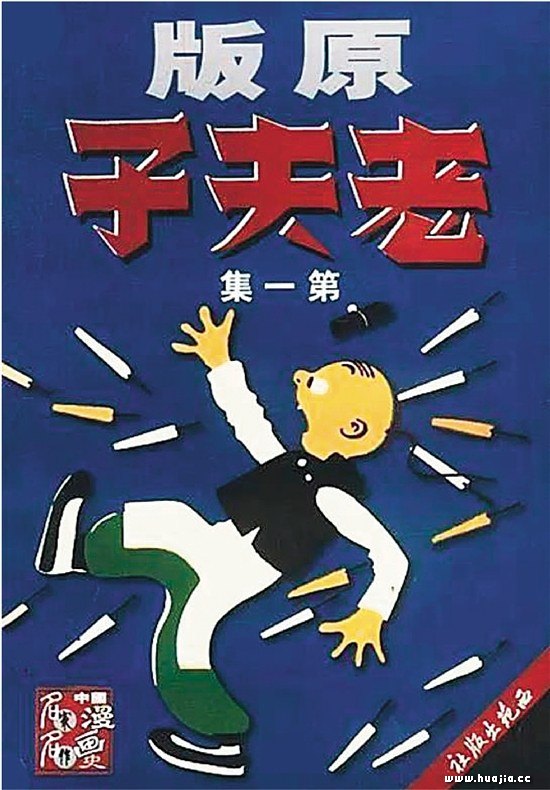

朋弟《老夫子》书影 朋弟《老夫子》书影要说二十世纪三四十年代中国漫画界,在南方上海,家喻户晓、影响力大的漫画人物,应该是张乐平的“三毛”和叶浅予的“王先生和小陈”;那么,在北方京津一带,首屈一指的漫画人物则是朋弟的“老夫子”和“老白薯”。“老夫子”的漫画形象正是由朋弟在二十世纪三十年代创作的,并在报刊上连载,发行《老夫子》单行本漫画集,广受欢迎,因此,朋弟是“老夫子”之父,但当今很多漫画爱好者并不知晓。 漫画“老夫子” 津门朋弟系原创 朋弟原名冯棣,年少时家境优渥,为他提供了良好的基础教育。他从小喜好美术绘画,1931年毕业于上海美术专科学校,随即北上京津一带任美术教师,开始给报刊投稿,自此开启了漫画生涯。他一生坎坷漂泊,在短短的二十多年漫画创作时间里,创作出了大量脍炙人口的多格漫画佳作。 1938年11月冯棣开始用“朋弟”为笔名,在天津的《天风画报》创作出头戴瓜皮帽,身着长衫马褂的老学究形象“老夫子”,刊登连载多格漫画《老夫子》, 《老夫子》漫画幽默机智、蕴含深意,折射了社会的斑斓与荒诞,对于现实生活充满了批判精神。特别是由于这种小人物常常处于尴尬无奈,而格外引起读者的关切与同情,这是对那个年代中国社会众生相的形象化记录。由于朋弟身处社会底层,《老夫子》具有很强的市井色彩,与都市的大众生活融合到一体。朋弟笔下的“老夫子”从诞生伊始,因为形象亲切、轻松、自由,就自带“流量”,深受各阶层民众欢迎。 朋弟不仅仅创造了“老夫子”的形象,还创作出“大白薯”、“阿摩林”等漫画形象进行多格漫画的连载,并出版多种漫画单行本。朋弟的《老夫子》漫画常见的是有个四字的标题,再加上一组幽默搞笑的4格、6格,甚至是8格的漫画。这种创作的方法后来也被香港《老夫子》的作者王家禧(笔名王泽)所模仿并沿用。 王泽版“老夫子” 风靡海外引争议 王家禧,1925年生于天津,整个中小学时代都是在天津度过,那正是朋弟《老夫子》走俏津门、妇孺皆知之时。 1944年,王家禧毕业于北京辅仁大学西画系,在天津文化宫工作,直到1956年从天津移居香港。六年后,他用“王泽”为笔名在香港创作出跟朋弟同名的“老夫子”,编绘多格漫画《老夫子》开始在香港明报、星岛、天天、快报等报刊杂志连载,《老夫子》漫画单行本也随着在香港地区流行,风靡海外华人地区。 由于当时种种历史原因,内地漫画界和朋弟本人对王泽版《老夫子》的诞生毫不知情,从此,“老夫子”被世人“只知有王泽,不知朋弟”。上世纪八十年代后期,笔者的香港亲戚回大陆乡探亲,曾带回两册香港原版十六开本的《老夫子》,封面赫然印着签名体“王泽”。 当王泽版的《老夫子》一纸风行、名利双收,王泽最风光最得意的时候,这也正是朋弟最凄凉、最悲哀的时候。在《吴云新文集》第652页中描写到:“1980年,朋弟73岁,漫画家黄冠廉将王泽在香港出版的《老夫子》拿给朋弟看,冯(朋弟本名冯棣)木然,微笑而已,其时脑已萎缩,已无当年风采。”这段话仿佛让人看到一代漫画家朋弟无助的绝望,叫人心酸。三年后的1983年,朋弟——这位已经被遗忘的漫画家韬光敛彩、抱恨黄泉。 不论是专业人士,还是普通读者,对朋弟最初所创造的“老夫子”形象和王泽版的“老夫子”形象,第一感觉是非常相似。唯一的区别就是王泽版的“老夫子”,摇身一变成为了一个长腿大叔。朋弟版的“老白薯”和王泽版的“大番薯”也非常相似,都是一样的发型三根头发,甚至都是相同的矮胖浑圆的身材。唯一的不同之处就是不一样的服饰,换了一套和“老夫子”相同的服饰,如此雷同的不仅仅是人物设定和配置,同样和“老夫子”还是一对“逗哏”和“捧哏”的“活宝CP”!假如仔细研究的话,在一些漫画桥段情节上面也有相似的情节,这,难道仅仅是巧合吗? 著名作家冯骥才在他文章里说:“老夫子的人物原型,无论是美术造型,还是性格设计,毕竟全是朋弟的设计。应该说,倘若没有朋弟,决不会有王泽的老夫子”。“将王泽的‘老夫子’和朋弟的‘老夫子’比较一下,无论是人物的动作、神态、表情,还是形象细节,都毫无两样,一目了然。”甚至“老夫子”的名字也是朋弟取的。 做一个不太恰当的比喻,朋弟的“老夫子”犹如被王泽拉扯到香港养大、登台表演出名了,但王泽始终不出声承认,“老夫子”之父是朋弟! 名家抱不平 为“老夫子”之父正名 很多有识之士为此不公之事打抱不平:早在1992年,天津漫画家黄冠廉在3月1日的《天津日报》发表《天津“老夫子”和香港“老夫子”》的文章,首次指出香港王泽的“老夫子”与朋弟的“老夫子”高度雷同,为朋弟的“老夫子”形象版权争与呼;1999年著名作家冯骥才在天津《今晚报》上发表文章《朋弟的“老夫子”与王泽“老夫子”》,指出“老夫子”最早由漫画家朋弟所创作,王泽的“老夫子”是抄袭。 2001年,冯骥才搜集了朋弟所创作的“老夫子”等作品及相关史料,集结成书由西苑出版社出版《文化发掘——老夫子出土》一书,直接指责王泽所创作的《老夫子》是抄袭中国已故漫画家朋弟的《老夫子》,并说“明眼人一看就明白”。 著名漫画家李滨声在2000年5月5日的《人民日报》增刊《讽刺与幽默》也发表了《再忆“老白薯”和朋弟》,专业指出谁是真的“老夫子”之父。2017年9月,著名漫画家、评论家郑化改也在《讽刺与幽默》上发文《说说老夫子的“始创者”》,认为:“老夫子”的始创者和著作权当属于朋弟,王家父子使用其造型、延续其故事,为社会做出了新的贡献,这值得称赞;但漠视朋弟的著作权,不标注“老夫子”始创者朋弟的姓名,就会让当今《老夫子》漫画的读者误认为“王泽”就是“老夫子之父”,这对真正的“老夫子之父”朋弟不公。 斯人皆已逝 跨世纪公案仍未结 虽然众多文艺界人士“为朋弟不平”已经有三十多年了,但依旧不能扭转“朋弟种树、王泽摘果”的事实。王泽公司一直对这一质疑采取躲闪回避态度。《时代周报》记者在2013年,曾就“老夫子”咨询王泽公司,该公司回应“这个新闻已经很久了,我们是不方便回应的”、“到底要针对什么澄清、解释什么?”、“对于这陈年旧闻,我方不予回应” ……这段中国漫画史上的公案至今仍未有定论,似乎是再也得不到应有的尊重和回应。 其实,哪怕王泽承认了“老夫子”形象是朋弟原创,也不会因此掩盖王泽的二次创作的功劳,也正是有了王泽努力在香港、台湾等地的“发扬光大”,才让“老夫子”“活”到现在,而且累计销售上亿册,改编拍成电影有十余部之多,这在华人漫画作品中,至今仍然是无法超越的高峰。但抄袭就是抄袭,有“黑历史”并不可怕,可怕的是在事实面前,没有承认错误的勇气,只想一味想让时间把“黑历史”完全抹杀,叫世人忘却。 2017年元旦,96岁的王泽于美国溘然长逝。终其一生,他都没有对“老夫子”角色抄袭事件给出过正面的回应,至死仍没听到其“也善”之言。 虽然,2003年国内原版重印出版了朋弟的“老漫画”《老夫子1-2》、《阿摩林1-2》、《老白薯》等五种8册系列漫画,但作为“老夫子”之父的朋弟,至今还没能让世人知晓。一提起“老夫子”,几乎还是遗忘了这位“老夫子”之父——朋弟。 今年四月在东莞百年国漫馆举办的“岭南水乡国际动漫节”的展览中, “老夫子”漫画形象旁边的作者介绍,依旧写着“王泽(中国香港)”!如今,朋弟和王泽都已经去了另一个世界,但我们不应该只记住后者而选择性地遗忘了前者。 (作者系中国新闻漫画研究会理事、主任编辑、漫画家)

|

|||||||||