他总是在不断探索(图)—从王琦先生的《晚归》说起2016.12.16 22:32 来源:中国文化报 发表评论(0)

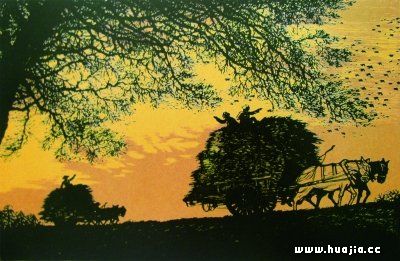

晚归(版画) 王琦

《晚归》原稿 著名版画家、艺术理论家王琦先生于12月7日上午11点48分在北京去世,享年98岁。谨以此文送别王琦先生。——编者 王琦先生1918年1月4日出生于四川宜宾,父亲是实业家又是教育家,爱好音乐,擅长书法;母亲则喜欢绘画。王琦从小就非常喜欢画画,家中收藏的典籍、名画充箱盈架,优越的家境使他受到良好的思想和艺术熏陶。从小学到中学,王琦的图画、音乐、国文课程都是满分,上小学时就负责编壁报,用钢笔写仿宋体美术字,画插画、刊头,中学看了比利时版画家麦绥莱勒刻的连环画,又对版画发生了浓厚的兴趣。1934年,王琦考入上海美术专科学校,开始了他的专业美术学习。1938年在延安鲁迅艺术学院学习,接受了鲁艺现实主义艺术的影响,在新兴木刻运动中得以成长。新中国成立后,王琦历任中央美术学院教授,《美术》杂志和《版画》杂志主编,中国版画家协会主席,中国美术家协会分党组书记、副主席、顾问。 一边受批判,一边搞创作 1955年反胡风运动时,王琦一边接受批判,一边进行创作,其上世纪50年代的代表作《晚归》即创作于此时。令人想不到的是,时隔50年,王琦至今还收藏着1955年用钢笔画的《晚归》单色原稿,我们曾有幸在王琦先生家见到这幅保存半个世纪、从来没有发表过的创作草稿。 《晚归》属于王琦第二个时期的代表作品,创作构思来自于作者对农村生活的感受。夕阳西下,寒鸦归林,满载而归的农人,坐在高高的驴车上,表现了丰收的喜悦。老树虽然只露出冰山一角,但其苍劲的躯干,茂密的枝条,却显示其已经历尽沧桑。从构图上看,虽然画面中的松树、鸟和车的动向都朝向右边,但左边的大树对画面进行了平衡,画面重心协调,显示出作者高超的构图能力。作者先根据实地景物画速写,然后再创作成素描稿,因此《晚归》的原稿是单色的,最后再刻版,当时用了3块版,一块是黄颜色,第二块是深紫色,第三块是黑白颜色,因此版画《晚归》是彩色的。由于颜色可以变换,因此印出来的作品并不完全一样。 说到《晚归》的创作经过,也很有意思。王琦当时是中央美院教师,一方面从事教学,同时每年有两三个月的创作假,下去体验生活,搜集素材,搞创作。可以自己选择地方,1955年王琦选择到东北的长春汽车厂,《晚归》就是根据在长春附近郊区的现场速写创作的。最先创作了钢笔画草稿,然后根据钢笔原稿刻成套色版,王琦自己也认为这个稿子比《晚归》的版画还要好。 令人想不到的是,这件作品却诞生在受胡风事件牵连受审查期间。王琦到东北体验生活是1955年5月至7月,8月回来就开始了反胡风运动,王琦因与胡风有过交往而遭到批判审查,重点批判,然后就是审查,从1955年8月一直到第二年3月,长达8个月之久。而《晚归》就创作于1955年10月。因为审查期间不让上课,在家里待着,先生回忆说:“除了写外调材料以外,我不能白白地浪费这大好的时光,我便打起精神在家里创作木刻,这几个月时间,我刻出了《晚归》《公园的春天》《在建设中的汽车厂》三幅多彩套印木刻。”因为王琦当时正接受审查,所有的报刊都不能发表,直到1956年3月审查结束,《人民日报》才发表了这幅作品,此后在全国报纸刊物发表达30余次,成为50年代广为传播的代表作。1956年《晚归》参加了第二届全国版画展,当时中央对外文委征集了数百件版画作品,每种拓印15份,送往世界各国展出,作为对外文化交流的重要项目。《晚归》也印了15份,被国家收购,后来陆续又印了一些,总共印了几十张,由于印得比较多,现在的版子都模糊了。 从现实主义走向浪漫主义 抗战时期的木刻作品大多属于急就章,而且尺幅较小,新中国建立后,新的时代需求促使版画题材由人物向风景、花卉的拓展,手法由叙事向抒情变化。如果说新中国成立前的木刻是血与火的洗礼,是人间苦难的悲歌,那么,新中国成立后的木刻是新建设与新生活的颂歌。这一时期版画中有关农村生活的题材,体现出和以往截然不同的审美变化,最明显的是从平凡的日常生活中发掘恬淡淳朴的诗意,而不是泛泛地对农村劳动生活的再现,很少直接描绘劳动场面,更多的是通过对乡村生活的诗意描绘,体现出日常生活的纯朴诗意。《晚归》就属于这种浪漫、“诗意”风格的农村生活题材。 王琦自1952年来北京,在中央美术学院版画系执教,正值壮年,他利用每年两三个月的创作假时间,下乡下厂体验生活,搜集创作素材,先后去了长辛店机械厂、官厅水库、阜新煤矿、十三陵水库、长春汽车厂、大连造船厂、延边自治区、长白山林区等地。五六十年代他创作了许多工业建设、农村生活题材的作品,都是来自每年这3个月积累的素材,而《晚归》也是这样创作出来的,是转型之初就涌现出来的典型作品。 1949年之前由于处于战乱时期,因此木刻基本上都是黑白的,只有极少数套色木刻,且色版少而概括。新中国成立后,色彩开始受到重视,于是出现了由黑白木刻向套色木刻、由粗放转向精谨演化的时代潮流。《晚归》就是这一潮流的产物。当时的套色木刻在色彩运用上取得了突破性进展,或色版简约明快,或色调丰富奇幻,套色的多少显示了版画家的色彩意识,套色木刻成为那个时代最新颖的表现形式。 王琦毕业于上海美专西洋画系,油画练习使他具备了一双用色彩观察世界的眼睛,但长期的黑白木刻生涯,压抑和遮蔽了他的色彩之长。早期仅有《拉纤》(1942年)是黑版之外加淡灰黄色版,这灰黄版布满了江面,衬出了近岸与白云,也烘托了阳光下纤夫的艰辛,黑黄关系处理得极好。到了和平时期,他开始在版画中发挥色彩的优势,自1953年起,王琦先生创作了十数幅套色木刻,其中包括《晚归》。王琦在套色木刻中十分惜色,只以单纯的色彩辅助黑版,强化主题的气氛和情调,《晚归》《炉前大战》等作品就体现了这一特点。 抗战时期木刻以描绘人民疾苦、民族危亡为己任,把艺术创作与社会救亡联系起来,表现出强烈的忧患意识与爱国热情。新中国成立以后,社会环境发生了巨大变化,版画的使命也发生了转换,版画不再是战斗的武器,而承担陶冶情操、美化生活、愉悦情感的功能。50年代中期以后,版画的语言呈现雅化趋势,语言雅化趋势的根本原因,在于创作主体的专业化和审美趣味的改变,和平时期为版画家的创作提高提供了良好的环境,有更多的精力在版画的本体方面进行研究。 版画《晚归》就典型地反映出这一趋势,画家虽然用了密密匝匝的线条,但密而不碎,枝条穿插流畅,极富概括能力,表现了作为背景的大树的结构。前景中的几个人物虽小,面貌不清,但由于前边的人和后边的人的动作互相呼应,于是二者之间气韵相通,显示了乡村和谐的人际关系。在夕阳的余晖映衬下,更显出农村生活的诗意、关系的融洽。处于远景的鸟儿画得更为概括,只描绘了大概的轮廓。刀法讲究,层次丰富,线条流畅,设色淡雅,注重形式美感,即便是表现乡村生活,也颇具形式感,蕴含着文化气息。 王琦认为,艺术基本是两大流派,一个是现实主义,一个是浪漫主义。王琦的木刻版画创作坚持现实主义的创作道理,反映了不同时期的社会风尚,其中,《候水》《晚归》《古墙老藤》是他不同时期的代表作品。1953年中央美术学院曾经连续三天举行关于社会主义现实主义的讨论,后来王琦就检讨自己:“我当时也是社会主义现实主义的奉行者,在自己的创作上力求多表现一些社会主义的新事物,表现热火朝天的工农业建设和社会主义新气象。而且要求表现我眼睛所看见的真情实景,这样无形中便排除了想象和幻想在创作中的地位。这样的指导思想,便规定和形成我在五六十年代创作上的主要特点:只看见现实主义的地面,未看到浪漫主义的天空;叙事性有余,抒情性不足;写实有余,夸张不足。”尽管《晚归》已经向浪漫、诗意转向,但他自己认为还不够。他从来没有满足过,总是在不断探索,正如他所说:“这种情况到了‘文革’以后才逐渐有所改变。”在他后期的作品中,浪漫主义的色彩更浓了,如《大街上的旋律》。 (作者分别为西北工业大学艺术与传媒学院教师和西安美术学院博士)

|

|||||||||