张申:国内和国际微观彩铅领军者-全能型跨界艺术家

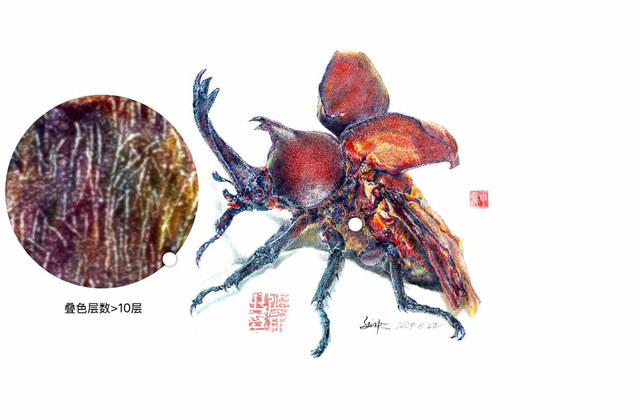

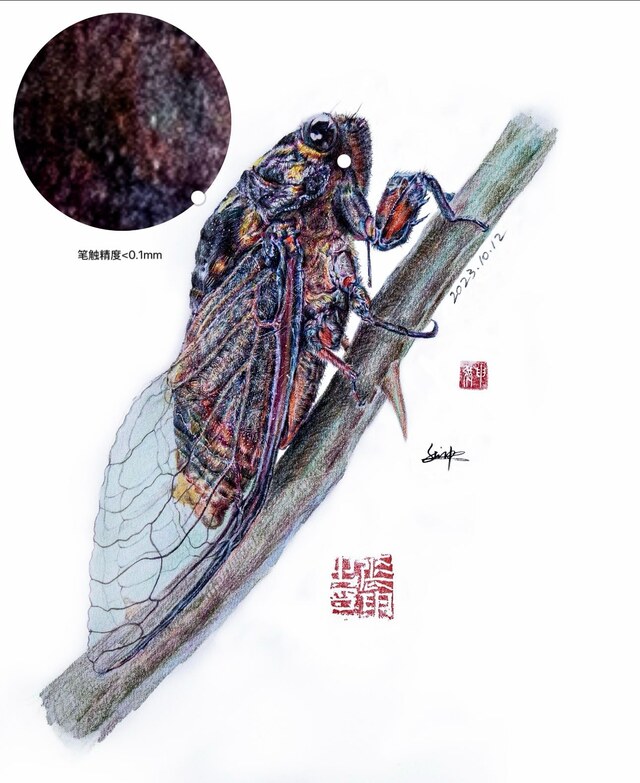

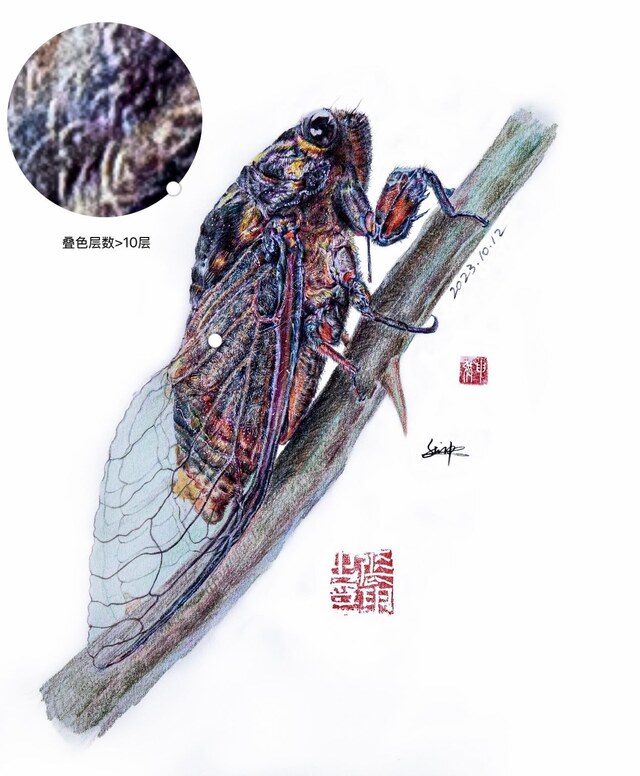

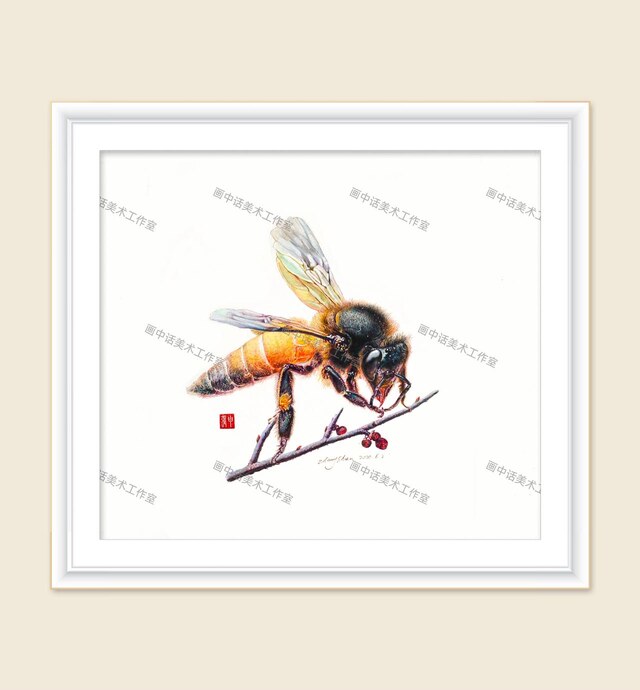

当彩铅的笔触精度突破0.1毫米,高频叠色层数达到10层以上,微观彩铅艺术便在张申的笔下诞生了生物级写实的全新维度。作为国内乃至国际微观彩铅领域的领军人物,他以极致的技术精度与艺术感知,将昆虫的肌理、生命的脉动,通过彩铅这一媒介推向了写实艺术的微观巅峰。

毫厘间的匠心:技术维度的突破与定义

微观彩铅的核心,在于对“微”的极致诠释,而张申的创作恰恰构建了这套技术体系的标杆。他的作品中,笔触精度<0.1mm——这意味着每一道色彩的痕迹都细若游丝,如同显微镜下的细胞纹理,在蝉的翅脉、甲虫的鞘翅上,勾勒出生物结构的分毫毕现。

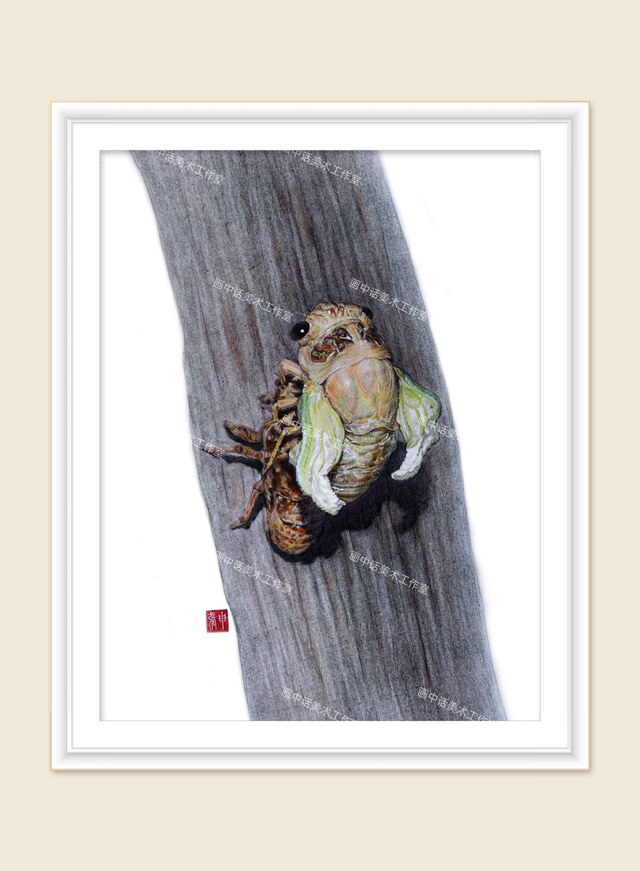

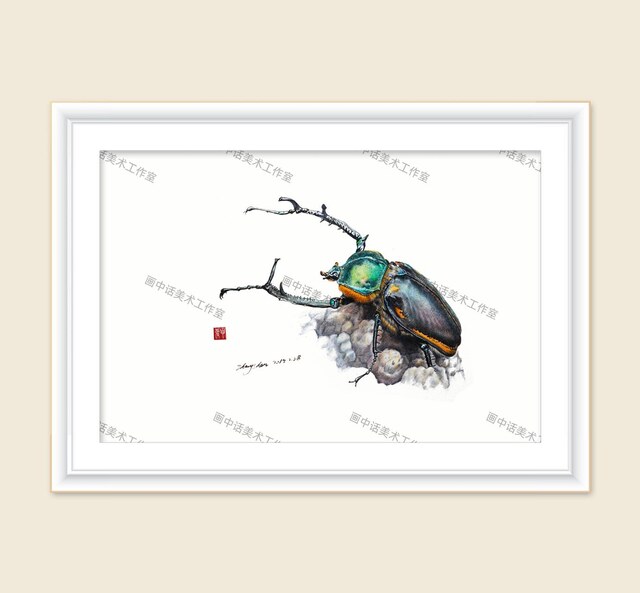

为了实现这种精度,张申发展出“高频叠色”技法:通过十余层甚至更多的色彩叠加(叠色层数>10层),让红与紫的渐变如生物组织般自然过渡,让黑与金的交织如甲壳反光般真实可触。在他的《蝉》系列中,蝉翼的透明质感通过多层浅蓝、淡灰的叠压呈现出半通透的质感;《独角仙》里,甲壳的金属光泽则由红、棕、黑的高频叠色,模拟出生物表面的肌理起伏,每一处细节都经得起“显微镜式”的审视——正如作品旁的微观放大图所示,那些在肉眼看来浑然一体的色彩,实则是由无数细若尘埃的笔触与叠色交织而成的视觉秘境。

生物级写实:从技法到生命感知的跨越

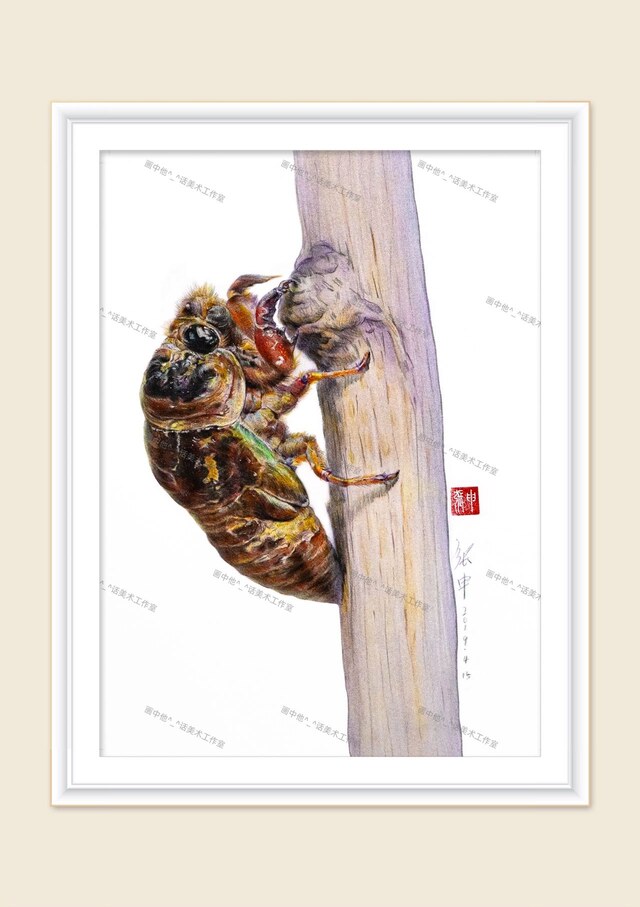

微观彩铅的“生物级写实”,绝非简单的“像”,而是对生命本质的微观解构与重构。张申的创作以昆虫为主要载体,蝉的复眼结构、独角仙的触角绒毛、甲壳的纹理褶皱……这些常人极易忽略的生物细节,在他的彩铅世界里被放大为艺术的主角。

他的作品带着科学标本般的严谨,却又比标本多了艺术的温度。在《蝉·2023.10.12》中,蝉爪紧扣枝桠的力度、翅脉的纤细与坚韧,通过毫厘笔触与多层叠色,被赋予了生命的张力;《独角仙·2019.11.22》里,甲壳的光泽随角度变化的微妙差异,也因高频叠色的层次,呈现出生物活体般的动态感。这种“生物级”的写实,让观者在微观视角下重新认知生命的精密与壮美,也让彩铅艺术跳出“插画”的范畴,跻身生物写实与当代艺术的交叉领域。

领域开拓者:国内与国际的双重领军地位

在国内,微观彩铅是一个尚在探索的细分领域,张申则是这一领域的开拓者与定义者。这位在业内低调“佛系”的创作者,虽主要活跃于地方艺术圈,却凭借首创的“高频叠色+亚毫米笔触”技法体系,填补了国内彩铅艺术在微观写实维度的空白,其作品的稀缺性,成为微观彩铅艺术价值的标杆。

在国际视野中,张申的创作同样具有突破性。西方写实彩铅多聚焦于人物、静物的质感表现,而将彩铅推向生物微观维度的探索极少。张申以昆虫为媒介,用彩铅构建起“生物级写实”的独特语言,让国际艺术界看到了中国艺术家在细分技法领域的极致追求。他的作品常被艺术爱好者评价为“将彩铅的表现力推向了显微镜级别的新边界”,成为中国艺术家在微观写实领域与国际对话的重要名片。

以微观见宏观,以彩铅写生命

张申的微观彩铅艺术,是技术与艺术的双重胜利。他以<0.1mm的笔触精度、>10层的高频叠色,在彩铅的方寸之间,搭建起生物写实的微观宇宙。作为国内与国际微观彩铅领域的领军人物,他不仅定义了这一艺术形式的技术标准,更以对生命肌理的深刻感知,让彩铅艺术在微观维度绽放出震撼人心的写实力量。

当我们凝视他笔下的蝉与独角仙,那些被放大的纹理、被堆叠的色彩,早已超越了“画”的范畴——那是一位艺术家以毫厘匠心,向生命的精密与壮美致以的最高敬意,也是微观彩铅艺术在当代艺术版图中,烙下的属于张申的独特印记。

媒介特质的跨界呼应:从彩铅的“微”到油画的“宏”

张申的微观彩铅作品擅长在极小的画幅中构建精密的视觉世界,如同一帧帧被放大的“视觉显微镜”。而他的油画创作,则是将这种“微观思维”投射到宏观的画布上——在油画的大尺幅中,他依然保持着对细节的敏锐捕捉:田野的每一块田埂、每一处色彩的渐变,都像是被拆解后的“微观单元”,通过油画颜料的厚重堆叠与笔触交织,重新组合成充满呼吸感的乡土图景。

这种媒介的跨界并非割裂,而是一种创作逻辑的延伸。彩铅的“微”锻炼了他对色彩层次和形态精度的把控力,当他拿起油画笔时,这种能力便转化为对大场景中“局部质感”的塑造力——画面中田埂的线条既有着油画笔触的粗犷张力,又暗含彩铅式的细腻转折;色彩的过渡既有油画颜料的浓烈碰撞,又带着彩铅叠色的柔和层次。

题材与情感的内核统一:土地的诗意与生命的温度

张申的彩铅作品常聚焦于昆虫,以极致的细节展现自然的精妙;而他的油画则将视角拉向广袤的田野,以宏观的乡土图景歌颂土地的丰饶。看似题材跨度极大,内核却高度统一:都是对自然与生命的敬畏与热爱。

在油画里,田野的每一道沟壑、每一块色块,都像是被放大的“土地的肌理”,正如他彩铅中昆虫翅膀的纹路、植物叶片的脉络——两者都是对“生命载体”的艺术化解构。他的情感也在这种解构中自然流露:彩铅里是对微观生命“小而不凡”的赞叹,油画里是对土地“博而有魂”的深情,最终都落脚于对生活本真的热烈拥抱。

从微观彩铅到宏观油画,张申的创作是一场媒介与思维的双向跨界。他既没有因油画的“粗犷”丢掉彩铅的“细腻”,也没有因彩铅的“克制”限制油画的“奔放”,而是让两种媒介在“细节把控”“色彩逻辑”“情感内核”的共振中,形成了独属于他的艺术语言。这种跨界不仅是技法的尝试,更是对“艺术本质是表达自我”的生动诠释——无论彩铅还是油画,笔端流淌的始终是他对世界的真诚观察与炽热情感。

笔锋的深度与广度:张申素描创作的多维解析

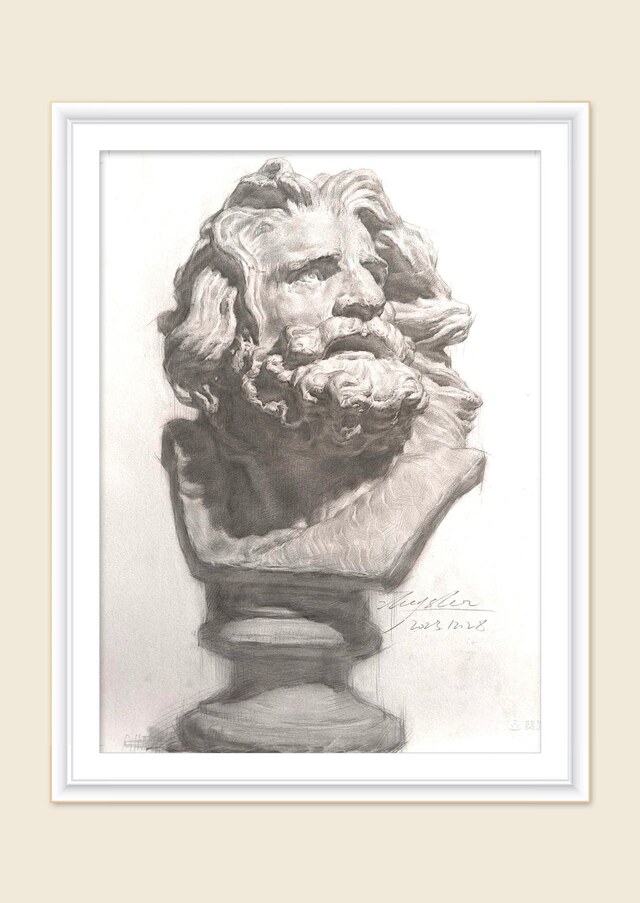

在张申的艺术创作体系中,素描既是他探索彩铅微观世界的“地基”,也是他拓展油画宏观表达的“桥梁”。其素描作品在造型精度、质感塑造与风格延续性上,展现出与彩铅、油画创作的深层联动,形成了极具个人标识的艺术语言。

造型精度:从素描的“骨”到彩铅、油画的“形”

素描是张申把控“形态本质”的核心阵地。他的素描作品(如石膏像、人物肖像)在结构解剖与比例透视上展现出扎实的学院派功底:石膏像的肌肉走向、骨骼转折被精准捕捉,人物肖像的五官比例、动态特征也刻画得毫无偏差。这种对“形之本质”的执着,直接延续到他的彩铅创作中——微观世界里昆虫的肢体结构、植物的生长纹理,都建立在素描式的精准造型逻辑之上;而油画中田野的阡陌布局、地貌起伏,也以素描的“空间分割感”为底层框架,让宏观画面既有奔放的色彩张力,又不失结构的严谨性。

风格延续:素描的“理性克制”与彩铅、油画的“感性表达”

张申的素描风格偏向理性克制,以客观的造型与质感塑造为核心,但这种“克制”中又暗含着与彩铅、油画一致的“感性内核”。他在素描中对石膏像情绪(如动态张力)、人物神态(如眼神情绪)的捕捉,与彩铅对微观生命“小而不凡”的情感歌颂、油画对土地“蓬勃生机”的诗意表达形成呼应——素描是“情感的理性载体”,彩铅和油画则是“情感的感性外放”。这种风格的延续性,让他的艺术创作无论媒介如何变化,都能传递出对“生命与自然”的统一思考。

张申的素描创作,是其艺术生态中不可或缺的“中枢”。它既为彩铅的微观探索提供了造型与质感的精度支撑,又为油画的宏观表达奠定了结构与情感的底层逻辑。在“素描—彩铅—油画”的创作链条中,我们看到的不仅是媒介的跨界,更是一位艺术家对“形、质、情”的全方位把控与个性化诠释。

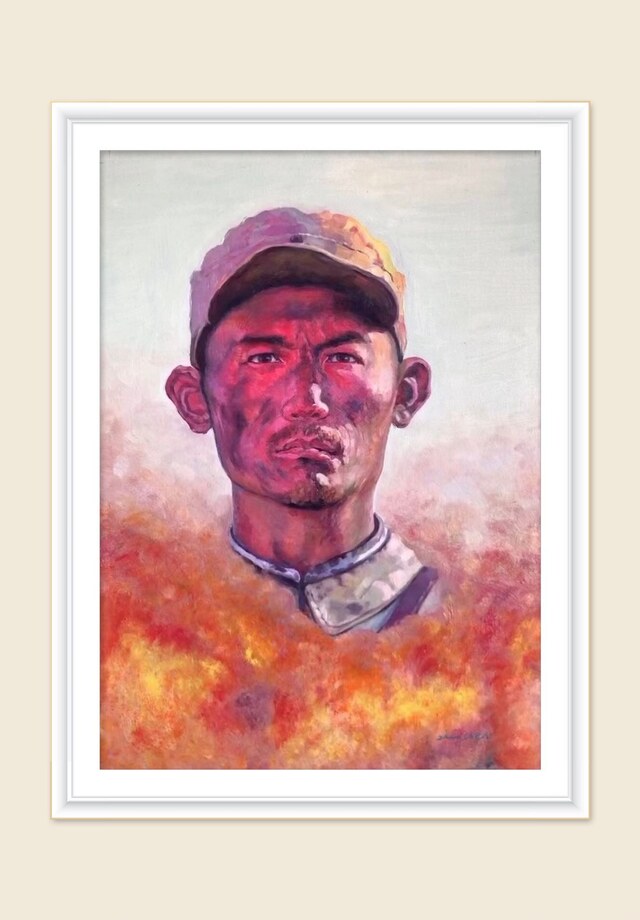

主题表达:精神内核的具象化

作品以战争年代的军人形象为载体,通过火焰与人物的视觉关联,将“坚毅不屈的革命精神”具象化。人物面部的沧桑质感、坚定眼神,与火焰的炽热张力形成情感共振,突破了单纯的人物肖像叙事,上升为对时代精神的艺术致敬,具有强烈的人文关怀与精神感染力。

形式语言:色彩与造型的双重张力

色彩体系:以红、橙为主的暖色调火焰与人物肤色、服饰形成强烈对比,既强化了视觉冲击力,又通过色彩的情感属性(暖色调的激情与悲壮)深化了主题表达,延续了张申在油画风景中“色彩叙事”的创作思维。

造型结构:基于扎实的素描功底,人物的面部解剖、五官比例精准且富有体积感,火焰的形态则以写意化的笔触呈现,写实与表现的结合让画面在“具象的真实”与“意象的抒情”间找到平衡,展现出对造型语言的娴熟驾驭。

风格创新:个人语言的跨界融合

这幅作品是张申艺术风格的一次跨界整合——素描的造型精度、彩铅的层次细腻感、油画风景的色彩张力,在人物题材中融为一体。他没有因人物创作而舍弃自身在其他媒介中积累的艺术特质,反而将其转化为人物画的独特表达语言,在军事题材油画创作中形成了兼具“技术厚度”与“情感温度”的个人风格标识。

整体而言,这幅油画人物在艺术表达上既扎根于传统造型与色彩的功底,又通过主题的深度挖掘与形式的个性化处理,展现出当代艺术语境下历史题材创作的新可能,是技术与思想、形式与情感交融的成功实践。

审核:王永剑