天地人机——艺术与科技的交汇与对话

尺寸可变 影像 2016至今-

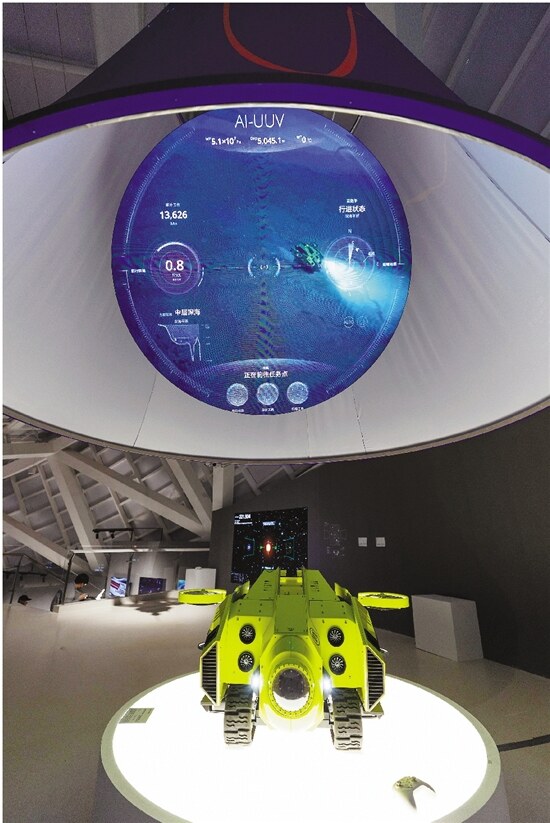

深海智能无人潜航器 300×400mm 虚拟仿真交互装置 2025-

10月18日,由中共浙江省委宣传部、中国美术家协会、浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院主办的“中国(杭州)艺术与科技国际双年展”在杭州余杭美术馆开幕。

中国美术家协会分党组成员、秘书长王平,美国麻省理工学院媒体实验室“未来图景”研究组(Future Sketches)负责人扎克·利伯曼(Zach Lieberman),中国美术学院院长余旭红先后在开幕式上致辞。开幕式由中国美术学院副院长韩绪主持。

双年展以“技术迭代中的文化生态重构”为主题,汇聚来自全球20余个国家和地区、160余位(组)艺术家创作的作品,以“联结·具身交互”“共生·数字教育”“猜想·生态重构”“宣言·哲学追问”四大核心板块,展开“天地人机”的对话:在具身交互中感知人机与世界的联结;在数字教育中滋养人文与科技的共生;在生态重构中激发对技术与境域的猜想;在哲学追问中反思价值与伦理的边界。

据悉,展览将持续至12月18日。展期内配套开展“身体即界面”“德勒兹与声音合成”工作坊、“中国(杭州)艺术与科技国际研讨会”,发布《首届中国(杭州)艺术与科技国际双年展宣言》,发行《2025首届中国(杭州)艺术与科技国际双年展作品集》。

艺术与科技的对话

法国作家福楼拜曾说:“艺术与科学总是在山脚下分手,最后又在山顶上相遇。”

本次中国(杭州)艺术与科技国际双年展的展出地点为全新启幕的余杭美术馆,馆身以双环同构的圆璧之形,营造出“悬浮”于天地之间的意象,流转的形态又应和“莫比乌斯环”的无限探索与时空绵延。馆内空间由层层“之”字形的台阶串联,观展的过程,犹如攀登一座文明的山峰。

中国美术学院院长余旭红在展览前言中说道:“通过本次双年展联动国际艺术家、科学家、专家学者,打造一个融通艺术创作、科技创新与产业实践的交互平台,在‘良渚与世界的对话’‘艺术与科技的对话’中感悟创造的能量。”

在这座人文与科技交汇的山峰上,观众们穿行于来自全球各地的百余件艺术作品中,聆听这些跨越地域、跨越专业的对话。

开幕前几天,美国艺术家扎克·利伯曼从纽约抵达杭州。布展中的美术馆内箱匣林立,工作人员正在安装LED屏幕,艺术家们忙着调试装置作品、协商布展空间,无数细节待以完善。目睹这般场景,他突然重新感受到艺术创造的喜悦——万物皆可成艺术。

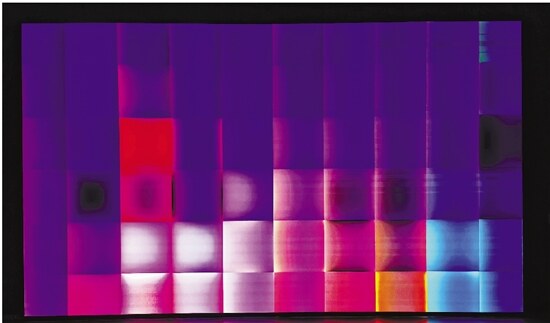

“艺术源于世间元素的重新组合,源于以全新视角观察与想象世界的冲动。”扎克·利伯曼说。他在新媒体艺术领域深耕二十多年,目前在麻省理工学院媒体实验室负责运营“未来图景”小组。此次他带来的参展作品是创意编程互动装置《每日速写》,外观为一块不停变幻显示图像的大屏幕——通过实时捕捉观众的手势、声音与面部表情,来生成抽象动态的图形,编程语言转化为身体可触的表达媒介,成为公众可感、可参与的具身体验。

如他所言,本届双年展呈现出了“万物皆可成艺术”的丰富形态,科学技术的高速发展,更为创作拓展了无限可能性。记者注意到,大多数作品需要观众停留数分钟,参与互动并借助展签说明,理解作品含义。AR(增强现实)、编程、算法、交互、装置、影像等,是其中最常见的关键词;许多“硬核”的科技成果,也通过艺术的表现形式与观众拉近了距离。

由中国美术学院刘益红团队和中国科学院团队联合打造的《中国恐龙计划|编号20241123》以尤海鲁团队对云南早侏罗世蜥脚形类新标本的实证研究为基础,通过田野寻访、μCT 扫描、地层标记、数值模拟与算法描摹,把古生物学“硬数据”转译为可感知的“图像一空间”。

由中国美术学院创新设计学院计算艺术研究所与中国科学院创作的虚拟仿真交互装置《深海智能无人潜航器》,在现场生动展现未来深海科考工作场景,向观众充分展现深海科学的独特魅力。

由之江实验室创作的《计算卫星模型》是太空计算基础设施“三体计算星座”首发任务中的计算卫星模型,描绘了卫星各功能组件的设计细节,展示了卫星在轨运行时的工作状态。瑞士洛桑联邦理工学院的影像作品《时空弹性》以引力透镜效应为灵感,将天体光线在引力场中弯曲形成的奇异影像转化为互动体验,以可感知的形式呈现复杂的宇宙模拟。

从古至今,艺术与科技从来都是人类文明发展中合二为一的动力源。中国美术家协会秘书长王平在开幕式致辞中表示:“数字技术、人工智能、生命科学正以前所未有的力量重塑着人类的感知、认知乃至存在方式。艺术以其超越功利的想象力、直击心灵的表现力,为理性的逻辑注入温度,成为引领科技向善、向美的‘罗盘’。”

中国与世界的对话

历史悠久的杭州,是五千年前良渚文明曙光初现之地,也是当下数字经济与人工智能蓬勃发展的产业前沿。从历史的追本溯源到浩瀚星海的无限探索,在良渚这一中华文明的核心现场,展览不仅回应着“技术时代的文化生态重构”之问,更以中国式的哲思与美学,为人类文明的未来图景贡献出独特的探索之路。

步入展厅,《玉琮王》顶天立地,沟通苍穹。这件来自杭州国家版本馆的数字非遗展品运用数字化技术,对以良渚玉琮为代表的珍贵实体版本进行内容挖掘和数字化演绎,突破时空限制,让现代人能在古人的智慧岁月中漫步,领略文化遗产的精妙细节及其背后的版本故事。

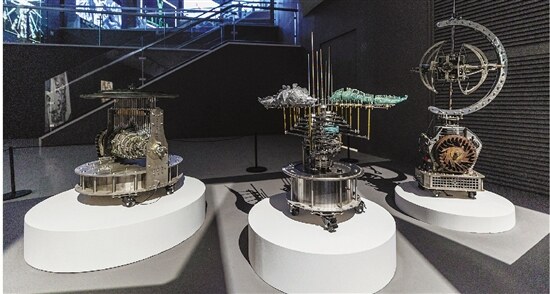

中国传统文化是取之不尽的源泉。在今年六月的中国美院毕业展上人气火爆的聂士昌的动态机械装置《滴动仪》《循回仪》《璇玑仪》等也在此展出,远古的青铜时代与未来的赛博时代产生碰撞,中国传统文化中罗盘、太极、星宿等元素巧妙融入机械的运转中,体现出对中华古老智慧的致敬。流光溢彩的雕塑影像作品《易兽》以传统神兽文化为符号原点,借助学习算法生成视觉图谱与神话形态,设想未来的神兽文化景观。姜苏轩、俞江帆的影像作品《微纳山水》则以微纳米机器人的实拍运动轨迹为素材,构建水墨般流动的动态图景。微观机器人群体在协同机制作用下呈现集群行为,其轨迹恰似古画中山水的起伏。

奥运会作为沟通世界、传递和平的体育文化景观,是推动人类进步的精神动力。由阿里云与北京冬奥会开幕式视效导演熊超共同合作的《致敬历史,创造历史》,通过影像将体育、艺术和科技连接起来,对巴黎著名博物馆藏的标志性雕塑进行再创作,在巴黎奥运会闭幕式上向百年奥运传统致敬。同时,冬奥开幕式部分原创创意在本次展览首次公开亮相,陈岩团队以纪实影像、数字化模拟与手稿档案为线索,重现美术团队在两年筹备期间的创意生成与设计思维轨迹,让观众得以走进大型开幕式背后的想象力现场。

展览中既有国际艺术家为良渚而来、为“艺汇丝路”而来的采风创作,也有中国艺术家从良渚出发对话世界文明古国的“艺术:北纬30度”、探源全球文明现场的“天问”(Inter-World-View)文化考察等。在这些艺术行动中,中国艺术家从良渚出发,从中国向世界出发,对四大文明古国与世界文明现场探源。此刻,这些艺术行动又重新于良渚交汇。

中国美术学院创新设计学院院长、中国(杭州)艺术与科技国际双年展策展人段卫斌教授告诉记者:“我们期望展览能够产生两种效应,一个是虹吸效应,把全球最新的艺术创作和科技成果纳入这个平台;另一个是溢出效应,希望在杭州良渚这个中华文明的发源地和数字经济的最前线,展现出我们中国本土和世界对话的可能,也让艺术创作和科技动能形成相互赋能和拓展之势。”

这场艺科融合的实践,通过宣介中国主张、传播中华文化、展示中国形象,在多元语境交织的当下,为艺术与科技的共生演进贡献中国力量。

审核:王永剑