斜风细雨祭英烈2024.04.09 19:31 来源:美术报 发表评论(0)

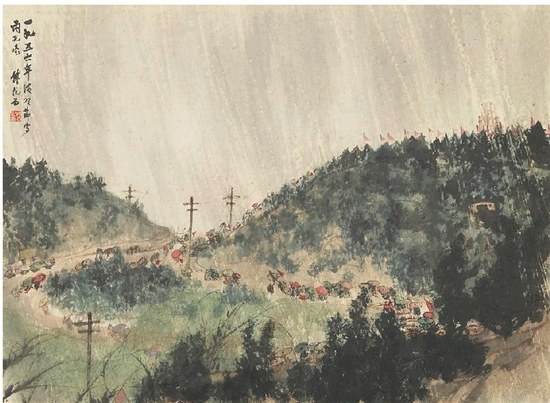

南京雨花台是著名画家傅抱石在上世纪50年代重点关注并参与的“新山水画”创作题材。1956年,傅抱石创作的国画《雨花台》,描绘了清明时节,人们满怀崇敬心情冒雨前往雨花台,瞻仰、祭奠革命先烈丰功伟绩和崇高精神的壮阔图景,是傅抱石与时俱进,矢志践行“笔墨当随时代”理念的新山水画力作。 雨花台,俗称“石子冈”,位于南京市中华门城堡南。相传,南梁高僧云光法师在山顶筑台讲授《法华经》,虔诚弘法,感动上苍,落花如雨,因而得名。雨花台后来成为江南著名游览胜地,文人墨客纷至沓来,访古探幽,抚今追昔。1927年大革命失败后,雨花台变为国民党当局关押、屠杀中国共产党人和爱国志士的监狱和刑场,数以万计的革命烈士在此英勇牺牲。为缅怀先烈、继承和弘扬革命精神,1950年,南京人民在雨花台兴建烈士陵园,建造烈士纪念碑,雨花台从此成为革命先烈的化身、红色血脉的象征。 傅抱石是我国现当代山水画家中的翘楚,“新金陵画派”的发轫者和旗手,独创“抱石皴”技法,其作品以气势磅礴壮观取胜、意境幽邃秀美著称,曾为人民大会堂绘制巨幅画作《江山如此多娇》,历任中国美术家协会副主席、中国美术家协会江苏分会主席、江苏中国画院院长。 《雨花台》以中国传统山水画的笔墨图式,纵情描绘革命胜地的人文景象,以及清明时节斜风细雨,草木含悲,人们凭吊先烈的场景,具有深邃的象征意义,彰显出傅抱石身体力行中国画反映生活、写照时代的创作情怀。画面的前景部分,松柏繁茂,苍翠蓊郁;中景表现前往雨花台瞻仰、缅怀革命先烈的人群,在道路交汇的山坳处,沿着蜿蜒山路,手举各色雨伞,络绎不绝地向纪念碑缓缓盘旋前行,与山腰处林立的电线杆、丛林茂密呈巨大馒头形的雨花台融为一体;烈士纪念碑高高耸立、若隐若现,山峰郁郁葱葱,山头红旗招展,象征革命先烈的精神引领着后来者砥砺前进;远景大幅留白,以淋漓的水墨迅疾扫刷,再现了江南连绵春雨的清寂氛围和飘渺朦胧的肃穆美感。左上角题识“一九五六年清明节写雨花台 傅抱石”,钤白文“抱石之印”。 整幅作品水、墨、色浑然一体,沉稳厚重,意气豪放,通过典型的“抱石皴”手法,以硬笔散锋连皴带擦,赋予山形独特的肌理和质感,再施以水墨渲染,虚实相间,浓淡相宜,轻重相和,淡而不薄,厚而不滞,营造出雨帘细垂、雾气迷蒙、天地氤氲的清明山雨之景,尺幅之间凸显恢弘气象和激荡情思。特别是画家并未将雨花台烈士纪念碑放在最突出的位置进行刻意摹写,而是以诗意和内敛的且半截被树木遮掩的方式加以刻画,这种更接近生活现实的平淡化处理,使整个画面洋溢出浓郁的现场感和壮阔的空间感,寄寓了画家炽热的情感和喷薄内心的礼赞,因而富于艺术的震撼力和审美的亲和力。作品笔墨饱满、墨色分明,画面清新湿润、苍秀幽雅,用笔凌厉恣肆、挥洒自如,以淡墨斜扫雨色,或竖或斜,粗细顿挫,出神入化,运用概括性的笔墨,表现出蕴涵于革命纪念地庄严崇高的深邃意境。 雨花台是傅抱石晚年紧跟时代,及其“新山水画”创作中多次表现的崭新题材。《雨花台》问世后,他反复锤炼,精心经营,先后创作了多幅尺寸不一的反映雨花台主题的作品,形成蔚然可观的“雨花台图系列”。如1956年的两幅《雨花台第二泉》,1958年至1961年间,基本上每年都绘制的《雨花台颂》,富于鲜明的时代气息,为中国传统山水画的创新发展掀开了新的一页。 雨花台是新民主主义革命时期中国共产党人和爱国志士的集中殉难地,是人们接受革命传统和爱国主义教育的社会课堂。傅抱石《雨花台》以艺术化的手法,讴歌长眠于此的万千忠魂以信仰和生命铸就的不朽功勋,展现的“信仰至上、慨然担当、舍身为民、矢志兴邦”的襟怀,以及凝聚而成的崇高理想信念、高尚道德情操、为民牺牲的大无畏精神,必将跨越时空,历久弥新,成为激励人们不断开拓进取的强大精神力量。

|

|||||||||