田黎明:画一种心象——寻找时代的艺术语境

前言

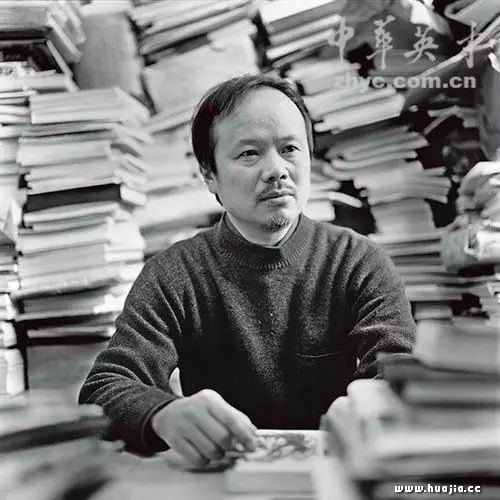

接受采访时,田黎明正患感冒,为了不爽约,他硬是带着不适坚持了2个多小时。

他是一个非常认真的人,面对每一个问题,无一丝敷衍,清清楚楚讲述的坦率,像极了他对艺术的态度——真实表达当下的生存体验和感受。

上世纪70年代,第一次参加全军美展,田黎明亲眼见证水墨滴入宣纸的神奇后,便对中国画产生别样的悸动。油画起步,后拜著名版画家周芜为师,专注版画创作数年之久的他,迫不及待地买来宣纸,以方增先的《怎么画水墨人物画》一书作为启蒙老师,开始了中国画的自学之路。

却未想到,以后数十年的创作生涯,竟都在中国画的世界里,寻找着生命和自我的价值。

“技艺固然重要,情怀决定高下,画到最后便是画自己”

“技艺固然重要,情怀决定高下,画到最后便是画自己”

2016年岁末,凝聚了300位名家5年心血的中国史诗美术大展,在国家博物馆隆重开展,146幅作品气势恢宏,俨然一部别样的中华文明史,田黎明的《桃花源记》正是其中之一。

一片壮观之中,《桃花源记》特有的淡雅和朦胧迷离的镜像独树一帜,田黎明以武陵渔人的视角描绘了一个淳朴安乐的“世外桃源”,耕作、挖土、播种、采棉,收获之余,亦有谈笑欢酌。他在一片似有似无之间,将人们摆脱统治压迫,俨然“不知有汉,无论魏晋”的自由境界表现得淋漓尽致。既有故事情节的处理,又有隐士文化的内涵,令人过目难忘。

陶渊明是田黎明最喜欢的诗人,陶公笔下的世外桃源是其心之所往,他曾无数次追寻着陶公的文字走进其心灵深处。他是懂陶公的,寄兴于田园,便是寄兴于心灵家园。尽管,田园在人们的视野中逐渐微弱,但钢筋水泥下的禁锢,依然会萌生原始的悸动,所以,他的表达正是面对时代喧嚣的呐喊。

从古典诗词的意境中借力,再将自己的精神、个性转移到笔墨之中,恰到好处地将诗性和心性融为一体,并在平凡之中发现不平凡之美,正是作为艺术家的田黎明最难能可贵的。有人评价田黎明,是水墨领域中游吟的诗人,沉稳不乏味、清幽不迷茫,画如其人。

田黎明的画辨识度极高,且难于超越。很多时候,为营造空灵的意境,他会将淡雅的画法推向极致,墨和色用得少之又少、淡之又淡,有时甚至直接用清水作画。他还解散了线,把线凝聚成点,把点融染成面,并开创性地引进了中国水墨传统避讳的阳光与投影,独创了融墨法、连体法、围墨法、积色法等技法,可以说,开创了一个时代的没骨法。但你看他在人物形态上的设置,却又无一雷同。简约的构图背后,是真实的生活,有复杂的情感,更有复杂的时代,所以,你能从他的作品中读出故事,因为,他画出了生活、生气和生命。

“一个成功的艺术家,他艺术的成长期,往往是站在一个或多个伟大艺术家的肩膀上才能达到一定的高度。但要走向独创门风的艺术家,双脚必须离开巨人的肩膀,寻找一种独出机杼的艺术创作规律和独门绝技。”所以,在他看来,要使艺术作品有不朽的生命力,就得用勇气去寻找自己的艺术方位,而这种探索的精神,正是创新的门扉。

40多年前,作为一名军旅画家,田黎明将自己植根于部队火热的现实,今天,他以自觉的文化思考和别具一格的艺术实践,开创出中国水墨人物画的新境界。作为知名的师者、画者,他身入、心入、情入人民之中,将中国人的命运、精神、人格有力地表达,这在他看来,不仅是艺术观念的支撑,更是职责所在。

“技艺固然重要,情怀决定高下,画到最后便是画自己”,这样的心象,正是一种文化精神与人格精神的统一。

1 铭记 有使命的青春

《碑林》:一个积累的元素

艺术创作与人的经历息息相关,尽管,今天田黎明的作品,早已脱离了英雄主义式的悲壮,但作为里程碑式代表作的《碑林》,却是绕不开的话题,因其不仅是田黎明整个创作生涯的第一个转折点,更是其10年军旅生活中无数情愫的累积。

《桃花源记》(2016) 在一片似有似无之间,田黎明将人们摆脱统治压迫,俨然“不知有汉,无论魏晋”的自由境界表现得淋漓尽致

《桃花源记》(2016) 在一片似有似无之间,田黎明将人们摆脱统治压迫,俨然“不知有汉,无论魏晋”的自由境界表现得淋漓尽致

11岁时,田黎明跟随徐根达老师学习素描和油画,自此与绘画结下不解之缘。1971年,“文革”严峻的政治环境下,不满16岁的田黎明,凭借绘画特长应征入伍,成为一名工程兵战士。

那样的时代,主题性创作深入人心,特别是人物画,在马克思、恩格斯关于典型环境里的典型性格的艺术思想引导下,几乎成为一种思维定势。创作个性张扬的作品就是幻想,画什么也要根据部队宣传的需要,所以,最初的日子,油画、年画、连环画、宣传画、版画,田黎明全部涉猎过。

1982年,田黎明成为中央美院招收的第一届进修生之一。当时,受伤痕文学影响,整个美术界都在终结“文革创作模式”的呼声中反思,田黎明不可避免地被裹挟进时代的洪流。他同样在思考,自己的作品如何能够充盈时代气息。1984年,作为进修结业的成果汇报,他创作了《碑林》,这幅作品无疑是其所见所感、所思所想的最好总结。

至今他清晰记得,那一次到陕西韩城,他和战士一起下到500米深的矿井下打转机,没打几下,手就被震麻了,“那些战士天天在打,很了不起!” 因经常的事故塌方,很多年轻战士殉职井下。在韩城烈士陵园,面对殉难战士的墓碑,田黎明百感交集,“他们最小的才19岁,和平时期为国家献出自己的青春和生命,他们和烈士一样崇高!”这次的经历,让他感触至深,也成为若干年后《碑林》创作灵感的重要素材之一。

以情见语,语中见性。作品中自然流淌的情感,是最为动人的,也是田黎明最为看重的创作意境, “我们50年代出生的人,还是继承了前辈人的血液的,这种血液里流淌着为国捐躯的使命感。”所以,他每次肃立在先烈的墓碑前,内心就会有一种崇高感在升腾,连他自己都记不清当年究竟走了多少的烈士陵园,瞻仰了多少的烈士墓碑,沈阳的北陵、南京的雨花台,甚至雁荡山下、乌鲁木齐、四平、本溪、营口等无名烈士墓都留下过他的足迹。

英雄的壮举有的惊天动地,也有的默默无闻, 但他们献身革命的精神是相同的,田黎明就是希望通过“碑”沟通自己和先烈的情感,就此找出一种与观众内心对话的方式, 让人们不要忘记那个年代革命者和众多的无名英雄们,“当时觉得必须这样做,那是一种自觉的意识。”

事实上,《碑林》是田黎明最早引起人们关注的作品,也是其深入思考水墨人物画的开始。

他不再如前一样,确定主题后,就用几种习惯的构图方式表达意境,他开始着重从感受中得到的意境构图,比如,他以写实与写意结合的充满震撼力的兵马俑造型,画出很多站立的先烈,寓意着精神的永生。同时,立着的人物中,他又穿插进躺着的先烈形象, 目的是用横线变化竖线, 形成统一与变化的视觉效果。

在笔墨上,他也不再单纯追求技巧,而是力求笔墨与造型的统一,实现一种意境美。他还吸收了北宋画家范宽和李唐厚重崇高之美的表现技法,将人物造型与浑厚、质朴的传统美联系起来。每一个细节的处理,他都破费心思,甚至画面上烈士的名字,都是他从各大博物馆和革命回忆录中摘抄下来的,并以碑文剥脱的形式,将少数有名的置于大量不出名的烈士名字之中。

“画了半年,我都尽可能地按自己的一些感受,把它转换成笔墨的表现方法。”此前,田黎明也画过类似作品,但总达不到以语为心的境界,直至《碑林》的创作,才让生活的蕴积渐近欲出,最终找到心手合一的感觉。

在第六届全国美展上,《碑林》获得优秀奖,中央美院中国画系教授叶浅予先生对《碑林》给予了相当的肯定,但认为其对革命的描写有些悲观,“叶先生觉得,地平线上都是无边无际的人,好像牺牲压倒了一切,革命的乐观主义不够。虽然,这个作品最终没有获得叶浅予奖,但叶先生对我创作的鼓励很大。”

尽管,今天看来,囿于时代局限,《碑林》创作的艺术观念,并未和前辈艺术家拉开距离,但不可否认的是,那个时代,它是极具探索意义的写实绘画的代表。

2 求变 让笔墨的感觉追随本真生活

《小溪》:获得心性的自由

“85新潮美术”,是中国美术走向现代的转折点,伴随着对政治艺术的反思,一些先锋艺术家借助西方的现代艺术观念,对主题意义进行破坏性的消解,那时已是而立之年的田黎明,却并没有参与到对抗和争吵,而是一边接受新潮艺术的启发,一边冷静思考求变之路。

《碑林》(1984) 是田黎明最早引起关注的作品,也是其深入思考水墨人物画的开始,在当时,这幅作品是极具探索意义的写实绘画的代表

《碑林》(1984) 是田黎明最早引起关注的作品,也是其深入思考水墨人物画的开始,在当时,这幅作品是极具探索意义的写实绘画的代表

《碑林》之后,田黎明又画了两幅类似的作品,像这样具有震撼力的主题绘画,即使放在今天,依然是官方展览所偏爱的。但他却觉得,没有生活经历,仅为题材而画,就变成毫无内涵的形式主义,“很纠结,感觉这条路很难走”。随后,他坚持放弃这种严谨素描的表达,开始寻找新的造型规律。

1985年,田黎明进入卢沉工作室担任助教,随后考取卢沉先生的研究生。作为一位思想活跃的艺术家,卢沉一生崇尚创造,他的不懈探索,至今对中国画影响深远。当时,卢沉正致力中国传统绘画艺术与西方现代艺术的融合研究,尝试把西方现代艺术的意识和中国画的笔墨意趣沟通,在教学中开设了“水墨构成”、“水墨小品”等课程,这些关于中国画的新理念,对田黎明的思想冲击很大。

追求审美要讲究品味,品味是自己对物体的观照方式,是当时美院教学所强调的。那时田黎明正在上李少文先生的人体课,先生的一句话,让他颇受启发,“人体是可以扭动的,人自身的空间不能扭动很多,但作为艺术创造可以大胆扭曲。”随后,他开始尝试画约略变形的人体,甚至在造型上还追求一种拙味,比如老头变得矮短,青年裸女不画腰等,在造型方式上他大胆探索,反复实践。

“并不是画人的本身,而是借助人体造型的结构,表达书写的方式,这是我追求的审美意象。”田黎明画的一批人体画用笔有力、结构较方、笔速透而快,有一种雄浑的意味。当年李可染先生画人物,把人当石头画,这对他启发很大,所以,他也将人体当成了山石来画,“并不是要参加展览,就是在摸索自己心里的感觉”。

慢慢的,他发现,画幅的数量增加了,画面初衷的感觉却稀少了,就像精心设计的一招一式。他看到卢先生的下笔落墨,是从对象里来发现属于心性中的结构和笔墨。这个提示,对当时的他来说,无疑是一个深刻的洞见。

1987年7月的一天,田黎明正在课堂上对着一位身着乡村红布衣的模特写生,突然,一个遥远的境像被唤起……

那还是1986年,他带学生到微山湖采风,“夏天特别热,早上坐在船上,看水面有一种蒸汽,看着一切东西都是清澈的朦胧。”随后,他们住进岛上公社的招待所,承包招待所的是一对60多岁的农民夫妻,让田黎明很感动的是,学生生病,他们熬鱼汤、做病号饭。他还看到学生们将农民辛苦担来的水冲洗用光,而农民又默默担水回来,重新将水缸灌满。他想为2岁女儿买一个带有农村服饰特色的肚兜,却苦于找不到,没想到,大娘用碎布亲手为他缝制了一个。

“他们的淳朴善良、甘于奉献,始终在我心中挥之不去,我力求能够将中国人的这种性格,用笔墨概括和表达,特别是微山湖上朦胧的感觉和乡民的淡泊。”所以,课堂的此时,看着身着乡村服饰的模特,他突然好似看到“另外一个世界”,瞬间心底储藏已久的时空打开,“直觉告诉我用大笔来渲染,似乎只有这样才能使心底的空间得以自由呼吸。”课堂画的不理想,回家又画,他以没骨方式把水色充分铺开,让墨和色通过水墨气韵的融染,来体验一种心性的情境。却未想,画面在淡彩和淡墨的大片融染下,竟形成逆光之感。

水雾弥漫的境像中,戴草帽的女孩,穿着红袄、挎着竹篮静坐溪边,空灵清澈的感觉,像一缕清风,这就是我们最后看到的《小溪》。从具体意象中体现笔墨趣味,表达了田黎明特定环境下的个人情怀。1988年10月,北京国际水墨画展中,《小溪》获得大奖,其引人注目的变化是线让位于面,人体结构线与衣纹线均融入湿润的墨彩中,在朦胧静穆的形象中,人物的精神在画面中团聚,从而达到了整体性的视觉力度。

因融染方式而无意产生逆光意象,让田黎明意识到,这是中国画向光与色的绘画艺术迈进的可能性。接下来的一段时间,他以相同的方法创作了《老河》、《草原》等肖像,在这一组肖像中,人和自然悄然相遇,他不仅找到了一种“方法”,重要的是获得了一种心性的自由。

3 取道 化遭遇为境遇

光斑:自足的视觉诗意

很长一段时间,田黎明都陷入了意象思考的方式中,他希望能改变一种画法,不再是单纯的“以目观物”,而是“以心观物”,让人能够见到物之情、物之性。

《雷锋》(2001) 没有昂扬激奋,没有红亮高大,有的只是平静人物和淡淡的情绪,这是田黎明风格的另类雷锋形象,也是一种红色经典在当下的精神续写

《雷锋》(2001) 没有昂扬激奋,没有红亮高大,有的只是平静人物和淡淡的情绪,这是田黎明风格的另类雷锋形象,也是一种红色经典在当下的精神续写

一次在八一湖游泳,游到湖中间,仰在水面看蓝天,他突然有一种心灵被洗礼和净化的感觉。待回游时,潜进水中,水草不经意间划过肌肤,他睁开眼睛,看着水面,觉得好像来到另外一个空间,“世界如此安静,有一种梦幻的感觉。回到岸上,柳荫下,看到阳光撒在人们身上的光斑,就想到了西方印象派的绘画。又见树木在水中的倒影,朦胧而美得醉人。我当时就在思考,这种现象是否可以成为一种绘画方式。”

光斑和逆光下的影像,在随后的日子里,不断触动着他的艺术感觉。他希望能够突破具象结构载体的框架,寻找一种更为广阔的意象造型空间。“当时中国画研究院组织一个小品展,卢先生常给我们讲,画画要画自己身边的生活,才会贴近自己的感觉,我想就画游泳吧,但画了好几种,《小溪》的方法都用了,依然觉得不自然。”

1989年,一滴偶然在宣纸上形成的水滴斑痕,让田黎明豁然看到了阳光,长久以来储藏在心底的记忆被点燃,“一画,水压不住,显出一个白圈,我一想正是游泳的光斑,也就瞬间的感觉,但这种感觉比较贴切,是自然而然的形成,而非生搬硬套。”

很快,带着光斑的《五月》、《阳光》、《山野》等作品出炉,各种反馈纷至沓来。有人说是印象派的东西,有人说是创新,是吸收了印象派的东西后引进的光。但这些说法似乎不尽准确,“受印象派启发是肯定,但应该说是不谋而合,谁都不会想到照着印象派去画什么,这个还是起源于自己的生活。”田黎明的回答从一定程度上证实了原创,也否定了舶来之言。

中国绘画习惯以意和韵为精神核心,很少用“光”和“雾气”来表现,所以,田黎明探索性的以融染、连体和围墨相互结合的方式,创造了一种光感十足的画面新语言,无疑为传统中国人物画的审美作了进一步的完善,也将过去严谨的人物画创作,导入了写意画平淡、空灵和朦胧的气象之中。

田黎明艺术语言的选择,与其人生态度是一致的,这一点,也是最为外界所称道的。他性情宽容敦厚、恬淡自适,在美术界是公认的。其恩师卢沉先生最强调“品质与笔墨”的关系,注重人格涵养传达出的创造意识与认真做人的文化厚度,这对田黎明影响至深,“老师平日的心性与自然同在,若水之善,宽阔、包容、沉积、净化、给予、滋润一切”。

道家思想,一向是田黎明崇尚并深为受益的,他曾直言“我崇尚朴素,因它属于自然的本性,它有灵魂坦白的明亮,也有在复杂事物中创造温柔而敦厚的单纯。它的经历能化解事物,它的生命使人清新、淡远,它的内部贮藏了许多自然精神的底蕴。”所以,他常讲,一定都要介入“道”的载体,从中有感而发,化遭遇为境遇。

可以说,他走了一条内在修养之路,并用笔墨的文化方式,观照内心,不断自省。所以,数年来,模仿其技法者无数,但却无一超越。

淡水资源的匮乏、环境的污染、城市的喧嚣……时代的种种,让田黎明开始对自然生态怀着杞人忧天式的敏感,他开始在绘画语言中表达自己的思考,随后,《都市人》、《上早班的中年人》、《吃汉堡的女孩》、《包装》等充满时代气息的作品出现,那种用灵魂触摸世界的不适感被淋漓展现。

《都市人》是其“都市系列”中颇具代表性的一个表达。在充斥着高楼和汽车的都市中,站着一位端庄的都市丽人。红衣女孩、双手插袋,其身后是红色的川流不息的车流。一方面,田黎明用充盈饱满张力的红色表达着都市的活力,一方面,红衣和红车融为一体的视觉效果,将都市的喧嚣倾力展现。同时,他在女孩衣裤上形成光斑,让汽车有了视觉上的速度化。宁静与喧嚣、鲜活与躁动,这种矛盾的表达,正是他要的感觉。

《小溪》(1987) 因融染方式而无意产生逆光意象,这不仅是中国画向光与色的绘画艺术迈进的重要一步,更为重要的是,人和自然的悄然相遇,让田黎明获得了一种心性的自由

《小溪》(1987) 因融染方式而无意产生逆光意象,这不仅是中国画向光与色的绘画艺术迈进的重要一步,更为重要的是,人和自然的悄然相遇,让田黎明获得了一种心性的自由

自此,他的关注从乡村题材,自然走向对都市文化的思考。“中国画一定要面对都市,都市有阳光、有阴影、有矛盾,我就是找这些之间的感觉,我要用中国文化的理念,化解矛盾,都市如果是遭遇,不如转换成境遇。”

在绘画之路上,田黎明是极为重视生活体验感的,他的创作对象,绝大多数是普通的平民百姓,他惯用“体天下之物”的情怀回归自然,并在自然中感受人生际遇。比如,他描绘农民工群体,体会到他们是弱势群体,也深知他们是推进社会前进的重要力量,所以,他以中国文化对人性认识和社会变迁的视角来表现农民工,而不是单纯表现悲怆和暗淡。他的真诚、尊重和悲天悯人的情怀,升华了对中国人美德和纯净的表达。

“艺术的语言一味地关在画室,就容易被窒息、被重复,容易样式化。深入生活后,劳动者身上那种勤劳、淳朴、智慧的美德,让我们感受到一种人文精神的传承。作为艺术工作者,要将自己的艺术表达方式、学识和学养,放到生活的土壤中去检验,看它们是否能够融合在一起。三者融合在一起所产生的那种感觉,才是土生土长的民族文化精神。这也是中国画目前面临的最大课题——把学术、学理和理念放到生活中去沉淀,然后再让学术回到文化精神上来,不断思考如何形成一种属于这个时代的艺术语境。”

尽管有人认为,田黎明当代的作品已弱化当初雄壮豪迈的“深度”。但事实是,当作品在语言革新的层次上找到表达人生体验的新方式时,就是一种历史意义的“深度”。由技进艺,由艺进道,正是风格变化的实质所在。