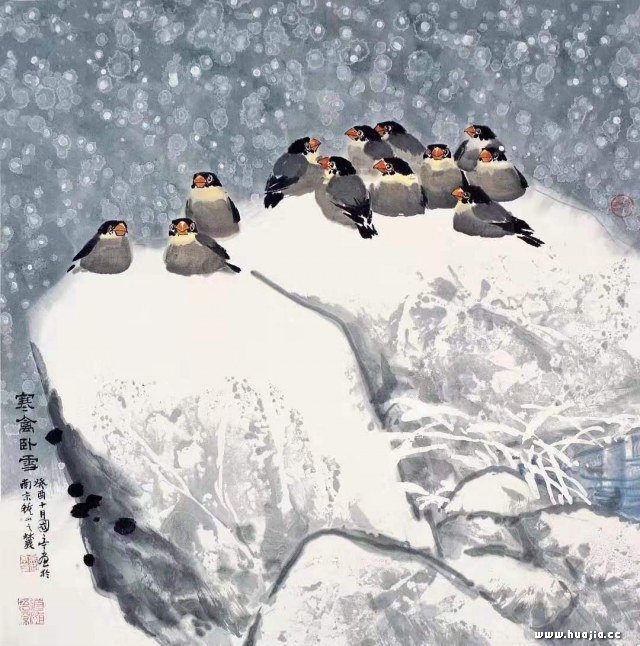

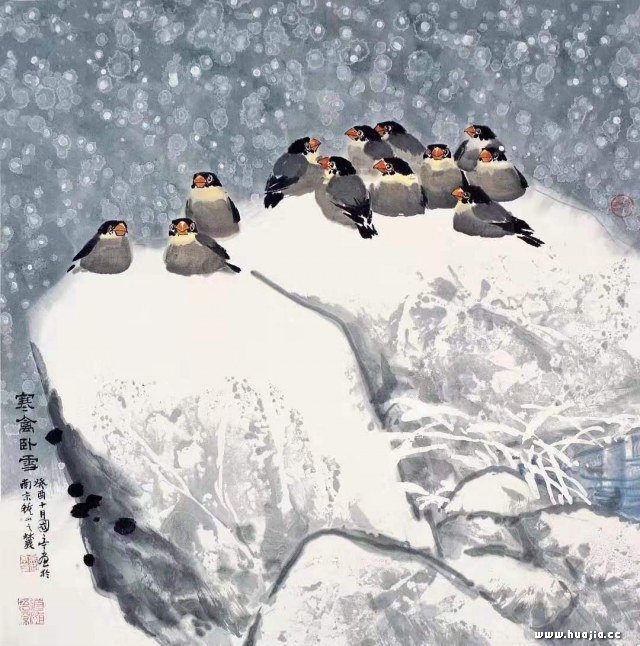

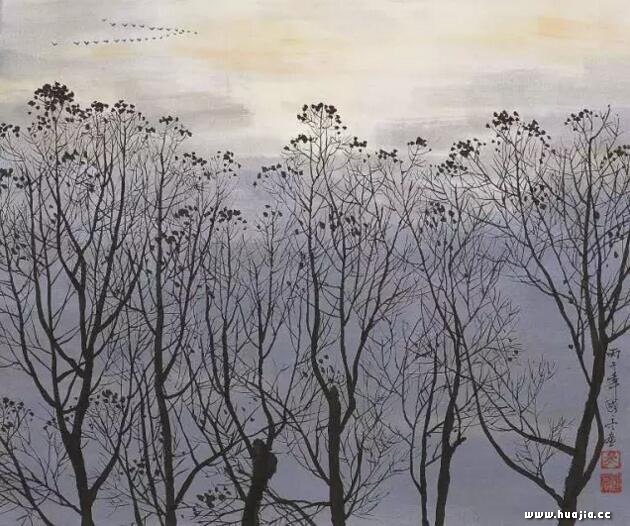

吴国亭:关于写意花鸟画的思考

观看近年来各种展览会上的写意花鸟画作品,好的虽有一些,但不多,总的看来,不能令人满意,与生机蓬勃的人物画、新意频出的山水画相较,显得滞后许多,觉得意笔花鸟画,已到了非改弦易辙不可的地步了。

绘画这一社会现象,和其他上层建筑一样,受着当时生产力、生产关系、哲学思想、政治思想和文艺思想等等方面制约,不仅影响着作品的内容,也影响着作品的形式风貌。自花鸟画从日用工艺品和人物画中脱胎出来,形成专门科目之后,唐宋年间达到高峰 ;元明清各代,封建社会经济处于长期停滞状态,绘画在这期间,基本上没有什么大的突破和变化 ;步入清代,已走向下坡,清末民初的

海派掘起,出现三五位大师,只不过是回光返照而已 ;至于发展到近、现代的齐白石和潘天寿等人,他们确乎是在唱“压台戏”了。我们今天的花鸟画便是沿袭这条路子发展而来的,说得确切些,是在封建社会文人画的基础上发展而来的。

因此,那些文人画家大体都具有以下几个共同的特点 :

( 一 ) 他们大都出身于剥削阶级,一般不必为衣食劳碌,有充裕的时间和较高的文化修养,作画多为他们“词翰之余”的“遣兴”、“雅玩”。

( 二 ) 他们中的大部分人有着相似的命运,或仕途不遇,或政治失意,生活坎坷,对封建统治者有一定的不满或牢骚。表现在绘画上,有与在朝的宫廷画派分庭抗礼的倾向,画风多鄙华贵,崇高简 ;另一方面,又有鄙视民间画工的倾向,视为 “闾阎鄙贱之夫”。

( 三 ) 他们的作品题材相当狭窄,每多为水墨梅兰竹菊之类,通过这些适合笔墨表现的题材,寄情偶兴,“抒写胸臆”,“倾吐块垒”。显而易见,他们所处的时代和社会地位,决定了他们的人生观、社会心理、艺术观和审美意识,必然地带有历史的、阶级的局限性和片面性。他们留下的这笔花鸟画遗产,虽然在发展笔墨技巧方面达到了空前的高度,在画史上留下了不可磨灭的丰功伟绩。然而,对于今天来说,其中的消极因素也不应低估。

花鸟画,特别是写意花鸟画,近些年之所以发展缓慢,落后于其他画种,其根本原因就是对遗产缺乏科学分析的态度,不愿正视其中消极的东西,绘画基础薄弱,对创新探索有畏难情绪,甘愿捧着古人旧衣钵,踩着前人的脚印走,艺术观点和审美情趣十分保守,无意或无力开拓进取,突出反映在下面几个方面 :

一、陈旧的师徒模式传艺方法绘画是一门技艺,老师必须进行各别指导,作示范,教学要有直观性和针对性,所谓“真传”,过去学画都是这种师徒式的方式。即使现在的艺术院校,基本仍采用这种教学

方法。“名师出高徒”的情况固然不少,但“名师”不一定是“明师”。如果老师的观点不正确,方法又不当,学生容易先入为主,会带来一定的片面性,把老师的长处和缺点同时都学到手。一般教学效果往往有这种毛病 :徒有其师躯壳,而无其气脉。如此一代代传授下去,难以青出于蓝,自然每况愈下。为什么会如此,主要是陈旧的教育思想和保守的教学方法所致。我们国画界教学方法似乎比一般的传授文化知识要落后得多,差不多没有完整的、科学的教案和教材,上课随意性很大,东拉西扯,知识支离破碎,教师每每津津乐道于某古人的笔墨如何如何,不谈或很少谈及规律性的东西,也不谈或很少谈及艺术观点、社会功能等更高更大的一些问题,只拣芝麻,不抱西瓜 ;不谈则已,一谈错误百出,观点更是迂腐不堪,无非是些颂古非今的论调。教出来的学生,从笔墨、造型,到题材、构思,全是老师的一个模式,毫无创造精神,甚至叫学生代笔,而后老师题款盖章,算老师的作品,或子冒父名,作品“乱真”,这等事也屡见不鲜。

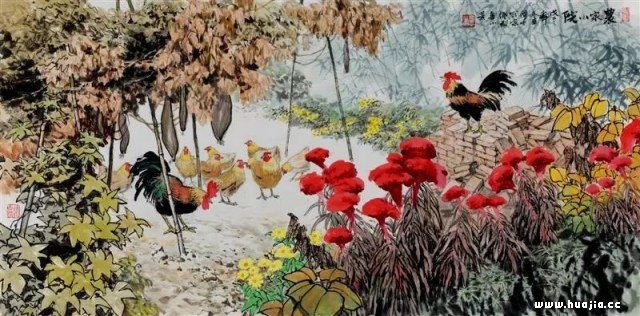

二、比较严重地脱离生活本来,我们祖先的花鸟画是有很好的写生传统的,见诸记载的就有唐朝的薛稷、边鸾,五代的滕昌佑、刁光胤、徐熙、黄筌,后来的赵昌、易元吉、厉归真……直到清代的郑板桥和现代的齐白石、陈之佛、潘天寿,哪一个有成就的花鸟画家不是直接取材于生活而后加工提炼进行创作的?他们在画史上,面对花草鸟兽写生的事迹留下了许多动人的美谈。而一味强调笔墨趣味,不顾形似的文人画则放松了这方面的要求,逐渐忽视了这一优良传统。到明清之际,文人关在书斋内,要么不离范本画谱刻意仿古,要么信笔涂鸦率意而为,走向两个极端。这两个极端均毋需素材,摒弃写生,用不着去研究花鸟的结构和习性,你抄我,我仿你,成为风气。如此这般,陈陈相因,苟延残喘至清末民初。这种恶习,是我们文化遗产中的糟粕,一直影响到今天,许多人作画没有素材,不会画速写,反倒讥讽有素材、来自生活是西洋画办法,“不是传统”。他们脑子里储存的东西多为古人的题材和笔墨,他们一出手,不是古人的,就是别人的,唯独没有他自己,居

然还常常盖上 “师造化”一方朱印。

三、知识结构片面一般说来,中国画家侧重于我国文史知识的积累,如历史、考古、古典文学、古画论和金石书法等等,那是和绘画有关联之故,有些画家在这些方面造诣颇深,并有一定成就。即使如此,反映在某些人身上,亦存在明显的不足 :

( 一 ) 对古典诗词有一定的研究,能背诵一些名作,也通格律音韵,但自己写出的东西,总是步古人后尘,没有自己特定的新的感受,与今天的时代精神相去甚远。

( 二 ) 对我国绘画历史相当熟悉,然而却停留在对古代画家盲目崇拜上,仅仅称赞他们的笔墨功夫,发一通今不如昔的叹喟,如此而已,说不出道理,不去分析他们之所以在历史上形成、存在,以至能够出类拔萃的主客观条件 ;更不研究学习绘画史与当今的艺术实践有什么关系,起什么作用,以明瞭“以史为鉴”的道理。

( 三 ) 对古画论比较熟悉,对画理、画法能够引经据典地侃侃而谈,但缺乏分析批判,糟粕与精华和盘托出,其中夹杂着不少无用的、陈腐的、故弄玄虚和唯心的东西。

( 四 ) 对自然科学的无知。生活在这个科学技术日新月异的时代,新的科技成果给人们带来了新的生活方式、新的思想意识,这些都直接影响到画家的物质生活和精神生活,甚至影响到我们作画的材料变化,不该体察关心一下吗?有关鸟兽和花草的动物学、植物学常识,不该有个起码的了解吗?

( 五 ) 对国内外绘画和姊妹艺术知之甚少。有不少国画家业余爱好京剧、昆曲或曲艺等,甚至平素喜爱收藏古董玩具等摆设之类,但仅是玩赏而已,谈不上什么学术意义。一般而论,国画家不大看油画、版画和工艺画,认为与国画没有什么直接关系。离国画较远的其他门类艺术,则涉猎更少,因而知识贫乏,眼光狭窄。殊不知单说我们中国吧,历史悠久,文化积淀深厚,艺术形式丰富多彩,光舞台艺术中的戏剧一项就达数百种之多,还不算皮影、木偶、形形色色的歌舞、民间说唱等 ;电视艺术虽历史不长,可是也具有其自身特点 ;民间艺术如剪纸、泥塑、石刻、砖雕、木版年画、民间玩具等 ;美术领域有油画、版画、壁画、雕塑、年画、插画、连环画、水彩、水粉、摄影、工艺装饰画和园林艺术等等 ;再说同一“血统”的姊妹——中国人物画和山水画……在浩如烟海的祖国艺术天地里,可否从中悟到可资借鉴的东西,值得学习的东西?从文学作品中可否得到思想感情的启迪和修养上的熏陶?要把视野扩大再扩大些,国外的美术现状究竟是什么面貌,他们主要理论基础是什么,有哪些流派和代表性的画家,这些都应该有些基本常识才好,否则张口“八大”,闭口“八怪”,把自己圈在狭小的文人圈子里,而把更多的人的劳动与智慧拒之于门外,无异于井底之蛙,其艺术视野狭小,怎能成大器有大作为 !

如果说写意花鸟画发展有障碍的话,以上种种就是藩篱。罗丹曾说过 :“真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见。”不推倒那些偏见的藩篱,中国写意花鸟画是断难以开创新的局面的。好在我们毋需冒什么危险,只要我们不甘做古人奴才,有胆有识,不断探索,肯定是会有成效的。现今不是已有相当多的中青年画家排除商品大潮的冲击在潜心求索着吗?近年的工笔花鸟画新意频出,风格多样,成就斐然,就是写意花鸟画的榜样,难道我们见了不心动吗?如今跨入了 21 世纪的新时代,封建文人画家赖以生存的气候和土壤己经不复存在,人们的生活方式、社会心理、社会意识、审美观念……从物质到精神都发生了根本性的变革,写意花鸟画必然要适应时代的要求,有所创新,有所发展。

花鸟画究竟如何创新和发展,当前人们各有各的见解,不尽相同,笔者根据自己的认识和多年实践的探索,觉得在以下四个方面是需要考虑的,或许片面,或许不当,现提出来作为引玉之砖 :

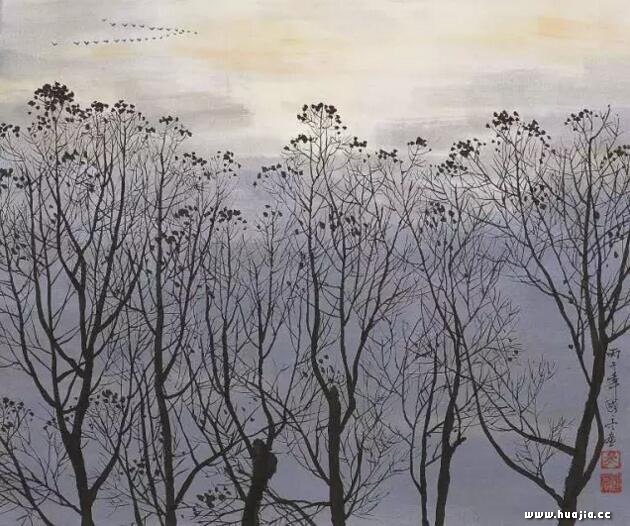

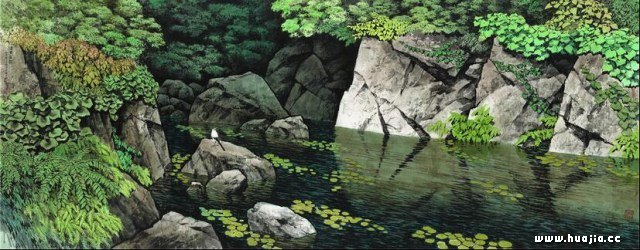

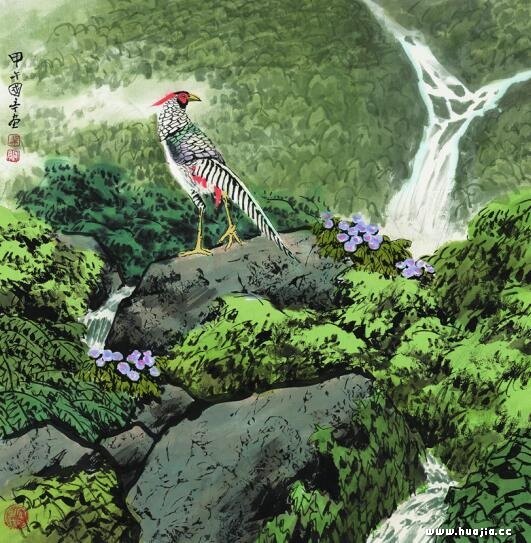

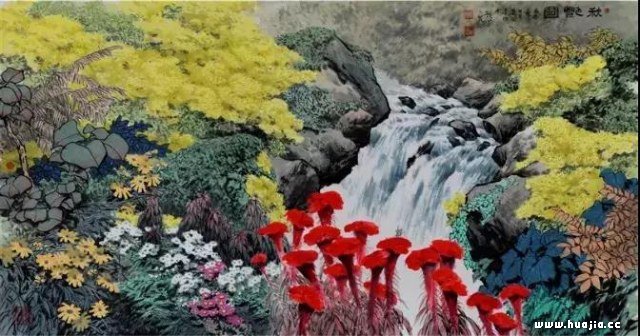

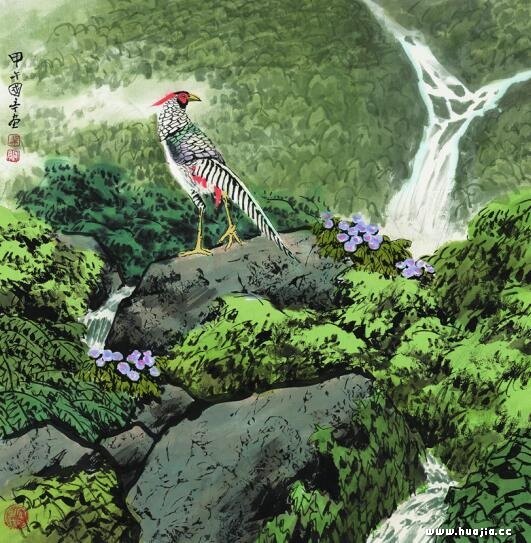

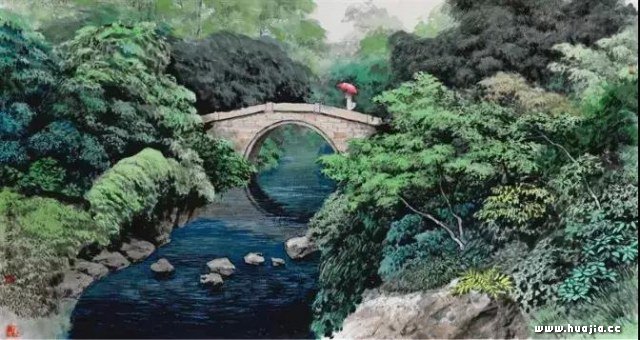

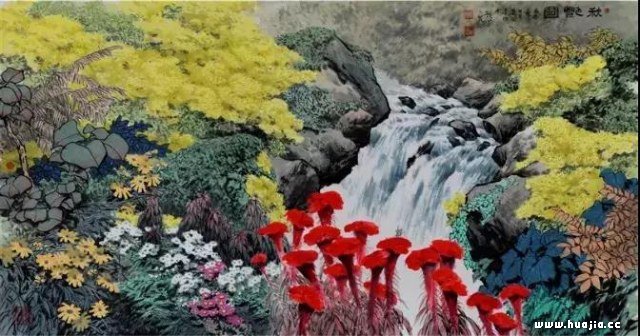

( 一 ) 开拓题材范围 我们的写意花鸟画题材太狭窄,太贫乏,千百年来基本上只在梅兰竹菊之类的内容上翻来覆去,题材一再重复,千人一面,没有新鲜感,纵然技巧娴熟,也仍感到陈旧乏味。为什么自然界中的大部分花鸟题材还不曾有人去表现,其原因就是花鸟画家不大深入生活,不像人物、山水画家那么重视写生所致。笔者想,如果表现那些未被别人表现过的东西,题材新颖别致,另辟畦町,不重复他人,那不是每幅作品都能给人以耳目一新的感觉吗?那不就是戛戛独造的创新吗?说实话,花鸟画开拓题材的天地广阔无垠。

( 二 ) 提高创作要求 写意花鸟画应当虚心学习人物画、山水画和其他画种的创作态度,把每幅作品都看作是严肃的创造性劳动,而不停留在古人即兴墨戏阶段,提高对写意花鸟画的要求。严肃的画家应当像作家写作那样,他一生的作品都不重复,每件作品都是新的创造。把独创精神放到第一位去考察

艺术创作,写意花鸟画也不例外。每见有人炫耀自己几分钟画一张画,一天能画数十张“创作”,把寥寥数笔的折枝小品当作 “创作”,把绘画当赛跑比速度,那是作践自己的民族艺术,败坏写意花鸟画的声誉。

( 三 ) 丰富造型语汇 气索神疲的摹古画毫无生意,令人昏昏欲睡,光怪陆离的洋腔调和胡涂乱抹的偶然效果,是欺世之作,两个极端皆不可取,我们应当尊重自己民族千百年来所形成的审美意识和审美情趣,不割断历史另起炉灶,立足于民族传统的基础上,采取古为今用、洋为中用、兼容并包、广采博取的态度,对于各种有用的东西都加以吸取,凡是构成人类进步文化的一切东西,都是全人类的财富,都是我们的营养品,皆可大胆汲取,把它们溶解在中国绘画的审美规范之中,在不失掉笔墨作为造型骨干的前提下,去充实、完善、发展传统技法,使我们的写意花鸟画的造型语汇更为丰富多样。

( 四 ) 发扬缘物寄情的传统 造型基础、笔墨功夫、色彩修养和构思构图能力等等,统统是表达作者思想感情的手段,抒情传神才是艺术目的。把自然美、艺术美和作者高尚的思想情操、对生活的感受等社会美统一起来,天衣无缝地表现出来,是传统花鸟画的精要所在,我们应该继承下去,发扬光大。这就需要作者具有广博的学识和深厚的文艺修养,才能将所要表现的主题自然地、巧妙地在作品中流露出来。

我们今天见到的花形鸟态与古人所见的样子毫无二致,要想通过花鸟的形象反映出时代精神来,确是不容易的事,既不是几个人的事,也不是一朝一夕的事,或许需要几代人不懈地开拓才见成效。这就向写意花鸟画家提出了更高的、多方面的要求。不能仅仅停留在花鸟本身结构、色彩和笔触的研究上或构图的摆布上,尚需在更广阔的领域里去撷取,借用科学用语,就叫做“扩展思维振荡幅度”。生活在古人之后,就应当要在古人开拓的田地之外另行耕耘播种,另行收获。有作为的画家应当把前人的文化遗产当做进一步发展的起跑线,把对生活的新鲜感受、自己的思想感情、艺术观点和对于传统的吸取,连同所掌握的绘画技巧等等,全部熔铸于自己的作品中去,“博观而约取,厚积而薄发”,我想那时定会有崭新的、无愧于我们时代的作品出现,使写意花鸟画达到 " 柳暗花明 " 的新境界的。

吴国亭

(刊于 1998 年《国画家》第 3 期)

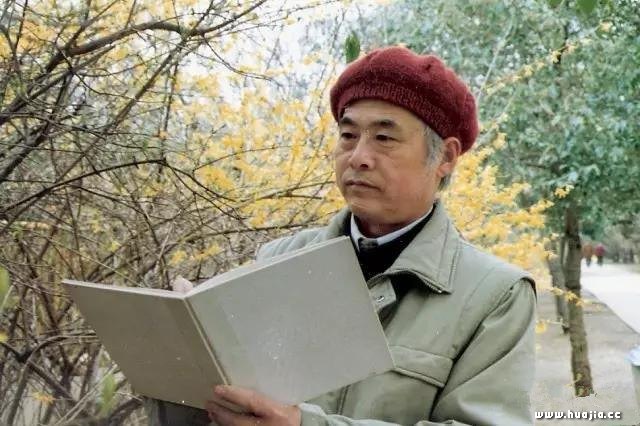

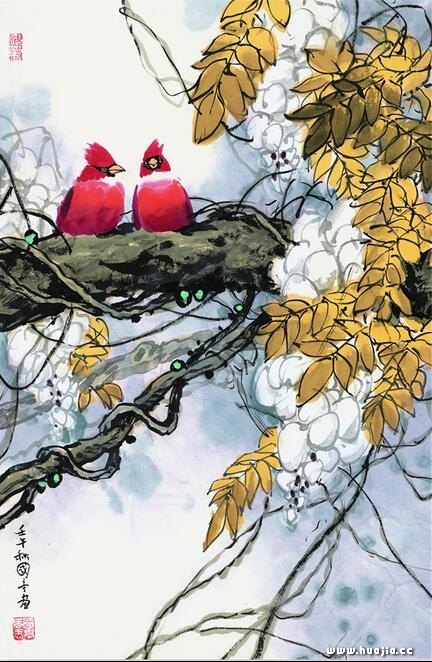

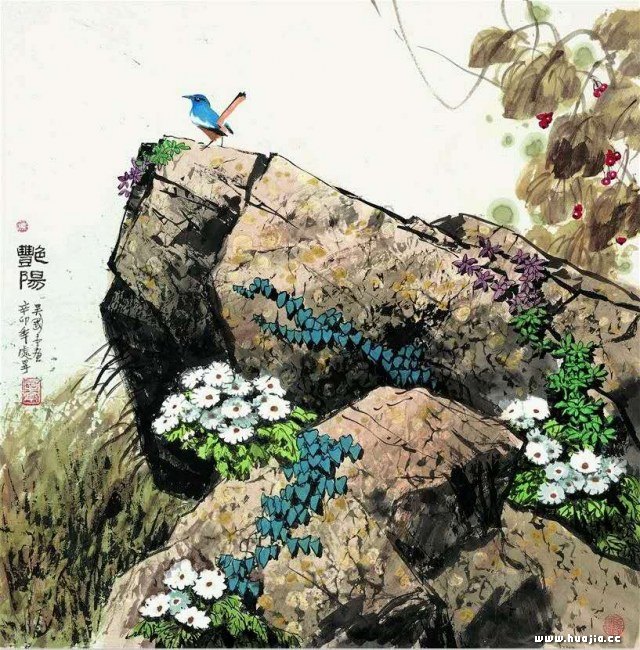

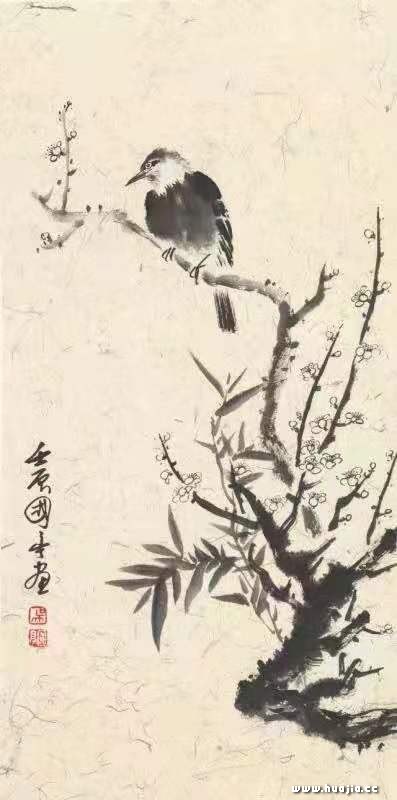

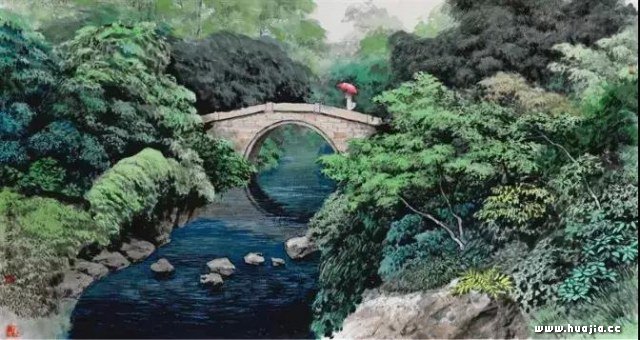

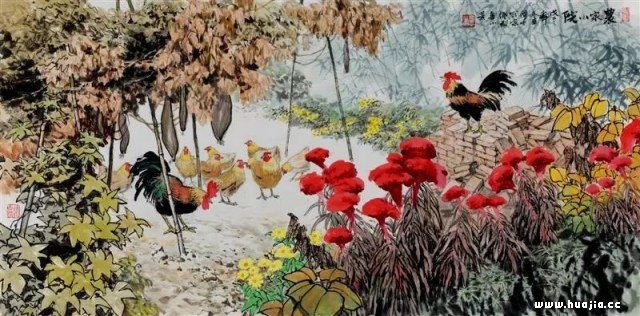

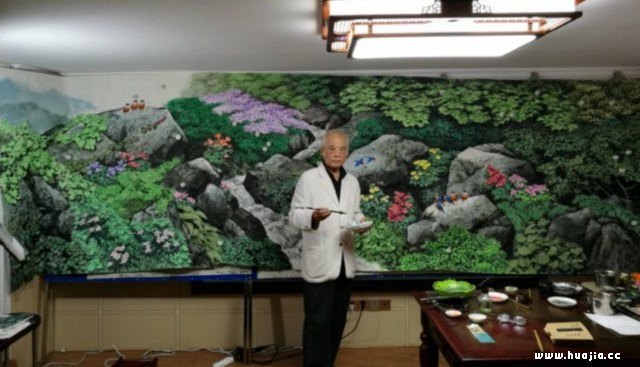

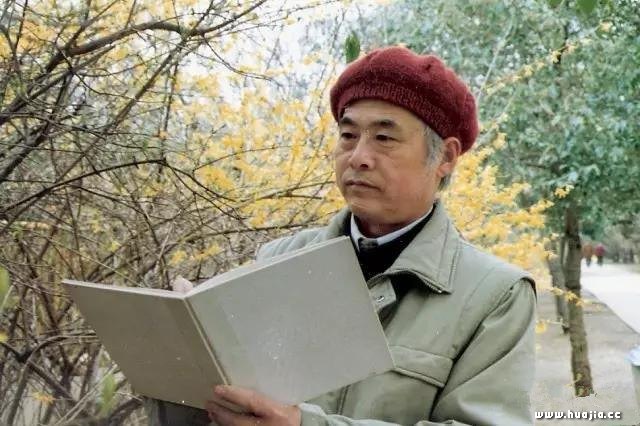

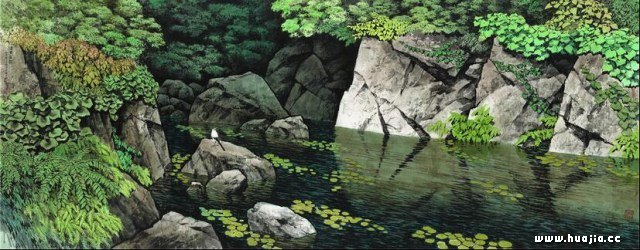

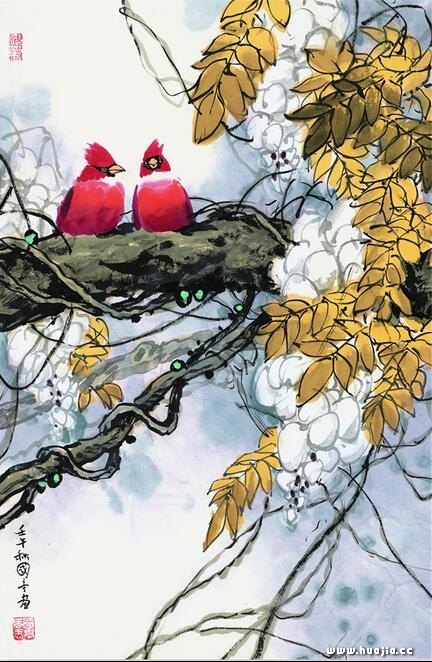

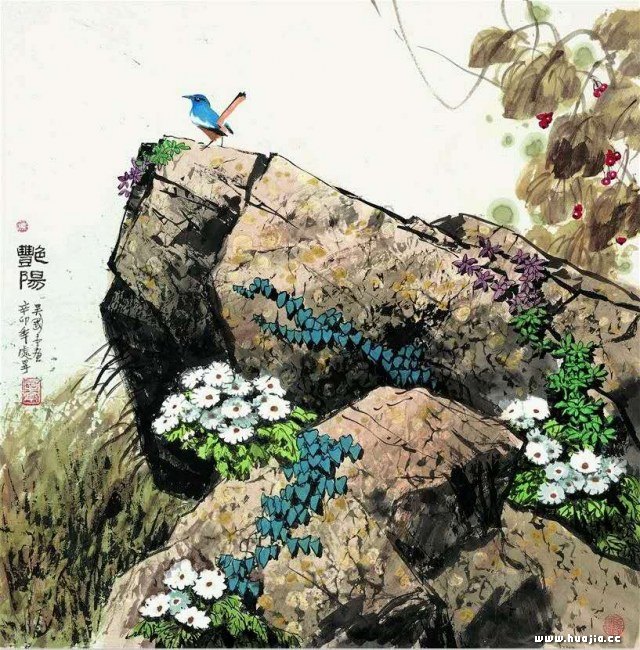

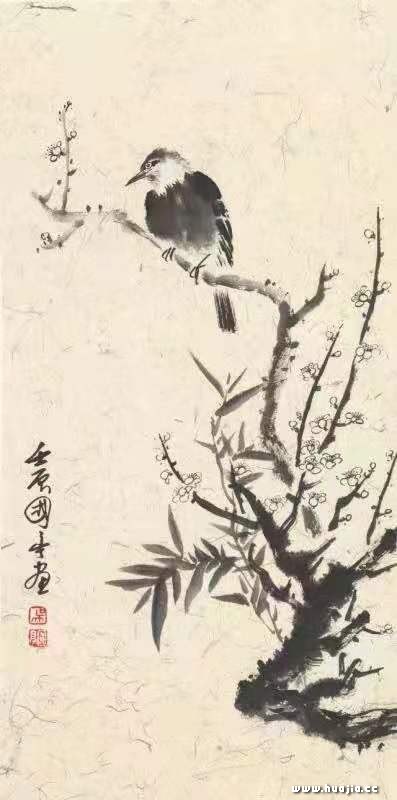

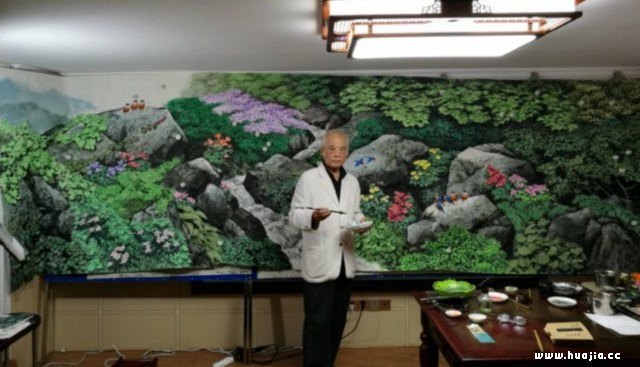

吴国亭 1935年生于南京,祖籍天津。1959年毕业于浙江美术学院,因成绩突出,留校任教二十余年。1981年调至江苏省美术馆。现为中国美术家协会成员。当代著名国画大师,国家一级画师.中国书画研究会名誉副主席,江苏省对外文化交流中心理事,苏浙皖国画家联谊会主席,美国波士顿中华文化中心艺术顾问。

作品在全国报刊发表达百余幅;同时培养了不少当下中国画坛顶尖级国画大师.在全国各地的美术学院、美协、美术馆担任领导职务的书画家中,约有三分之一出自吴国亭的门下,是一位花鸟画、山水画、版画、油画、水粉画、水彩画、连环画、文学插图、素描、速写、中国人物画、瓷版画等多种兼擅的画坛大师。

吴国亭的彩色画集《中国名贵花卉》分别用英、法和西班牙三国文字出版,行销欧美各国。 著述《中国写意花鸟画技法》在学术界反响强烈,深受广大书画学习爱好者喜爱。编著的《当代写意花鸟画佳作赏析》和《当代山水画佳作赏析》亦得人们欢迎。此外尚有《吴国亭画集》、《吴国亭作品选》、《中国当代艺术家画库》、《当代山水画佳作赏析》、《吴国亭绘画精品选》、《吴国亭艺途回眸》等出版。

吴国亭充分吸收传统中国画宝贵经验,吸收外来美术有益的成分,建立健全进步的新现实主义,同时防止平庸的自然主义混入,简单写实带来的自然主义,对于中国新国画的改良,具有里程碑式的拓展,堪称一代中国新派国画宗师!