青年 —— 王敬恒访谈录

(源于《王敬恒谈艺录》 刘振宇编 天津社会科学院出版社 出版)

(刘:刘振宇 王:王敬恒 )

刘: 你什么时候到张霞村家?

王: 躲警报时,大概是1941年夏,日本飞机连续几天轰炸成都,炸死了好几百人。我父亲把我送到张霞村家躲警报,祖母在石板滩,母亲到龙潭寺,父亲和两个姐姐在金泉街,他们没有走,还有一个佣人。

我问妈妈为什么这样做,妈妈说你父亲认为日本飞机不断地来炸,跑警报跑得恼火。你就到踏水桥张老师那里。父亲说日本飞机轰炸,万一金泉街挨了炸弹,其他的人还在,疏散开,不可能处处都挨炸弹。他是这个战略。

我在张霞村家住了不到半年,母亲就喊大哥把我接回来了。她说:“你已经十四、五岁了,跑警报时,可以照顾你父亲。”所以我就回来跑警报。最远没到观音桥,主要在金泉街附近。

刘: 你在张老师家学什么?

王: 我父亲送了他四百个大洋,包括我吃饭。我去了,张霞村喊他夫人在他画室旁安置了一个床铺。他在乡下住,有三间房子。第二天吃了早饭,他就拿了本字帖给我,小字,珂罗版,是赵子昂写的。他说:“这本字帖很好,你每天给我写二、三页字。”我就每天写。他还说:“我书柜里有许多画册,你可以翻来看,不要给我弄坏了。”

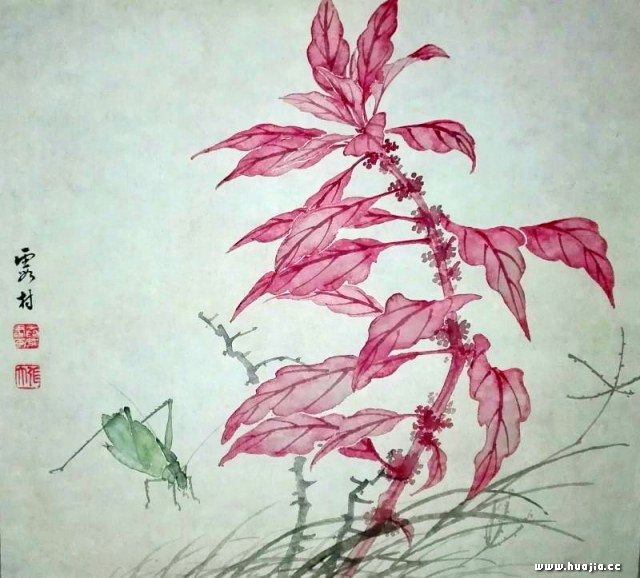

张霞村先生 作品

他说:“我得到这些东西不容易。我能有今天,全靠这些书帮了我。”我问为什么?他说:“我家里很穷,我是靠卖画为生,不是画家,是画匠。最先老师教我指头画,你看我的手都变形了。”他又从书柜底下翻出几个圆墨盘,每个砚台都磨穿了。他说:“你看我为改变,用毛笔画,我磨穿了七个墨盘。由于我没有读多少书,所以我的画是匠画。为了成为画家,我读了许多书。你也应该好好读书,认真写字。”我问他:“你读什么书?”他说:“四书、五经、诗,你以后也要读这些。”他大概讲了一下,又说:”我没有看过古代大家的画,没有机会。珂罗版出来了,我省吃俭用买了这么多。每一册都是大洋几块钱一本,不要翻烂了。”他没有讲什么理论,他喊我拿牛骨签签把画的稿子压印在白纸上,交给其他女学生勾线填色。

张霞村先生 作品

一个多月以后,他就跟我说你也来学画,他就在熟宣上示范给我看:先拿深颜色勾叶子,再蘸淡颜色晕染开,杆子、花慢慢晕染。我起初有兴趣,搞了二、三张以后就觉得没有兴趣,不想搞。他看我搞得慢,也没多说。我借故说我去二姐家,她住在踏水桥附近,在土桥还有一个院子,我去看她。我就住二、三天,跟着姐夫学钓鱼。耍了几天就回来了,张老师说:“你不能这样,以后不能老耽搁。当天要回来。你父亲把你交给我,我有责任。”

张霞村先生 作品

后来他知道我不乐意搞这些,就喊我多写字,和他一起出去吃茶。他有一个朋友,当过县长,常念诗给他听,他有时也要唱和一下。过二、三天,我们就到洞子口赶场,吃凉粉,吃糍粑。我们老师爱吃零食,我也跟着吃。吃了这样,吃那样,我觉得好耍,几个月就过去了。

我父亲回来了,我也就要回去。张老师说:“你回去以后,每隔半个月,到刘师兄那里去一次,见见其他同学。你应该带作品去,我拿几张稿子,你带回去临。”到了十五,我跟父亲说我们要聚会,父亲说那你就去,拿了一块银元给我,万一他们聚餐,一块钱也差不多。当时包一桌带海参的酒席也就是八块钱。那天,恰恰我翻了父亲的《故宫周刊》,临了一张查士标的山水,没有按张老师的要求做颜色,水墨的。

去时,画都挂满了,都是大人,有男,有女,有刘东源,有李志嘉,荣乐园老板的儿子,泰和号老板的儿子都来了,十多个人。张霞村的儿子也画画,他叫张忠,我在他家画画时就认识。还有一个女的,叫李漾,龙泉山人,张老师最看重她,说她得龙泉山的秀。我就羞羞答答地把画拿出来,老师大吃一惊,说:“你画的?”我说:“老师的稿子没有找到,我慌慌张张临的。”他说:“还画得可以。”后来我们就到馆子里去吃饭。

有一次,我觉得每次都要父亲给钱,就没去。第二次去,师兄们问我上次为什么没有去,我说有事。我问他们在哪里吃的,他们说在荣乐园,老板请我们吃,那天的菜特别好。我说我运气不好,恰恰躲过了。后来我去华阳中学读书去了,就没有再画画了。

刘: 请谈一谈你当时的爱好。

王: 我爱逛青年路夜市,掏旧书,杂七杂八地买了些书:拉斯基的《政治典范》、张东荪的书、梁漱溟的《中国文化要义》、冯友兰的《中国哲学史》、胡适的《中国哲学史大纲》、朗格的《唯物论史》、恩格斯的《反杜林论》。买了以后,我都认真读。读了以后,我最喜欢拉斯基的《政治典范》、萧公权的《政治思想史》。

我很不喜欢马列主义,和李志嘉一见面就辩论。我当时读完了贺麟的《黑格尔学述》,对绘画一点都不感兴趣,当时最崇拜梁漱溟。后来冯友兰的《新理学》、《新事论》、《新世训》、《新原人》、《新原道》、《新知言》出了,我都买来读,全部都读完了。

当时我认为绘画对国家没有补益,日本侵略我们,国家弱,我们要富强起来,就是要搞政治。当时还看了《新青年》、《学衡》、章士钊办的杂志,朱光潜、废名办的杂志,牟宗三的《学原》、《中国文化与历史》。

刘: 请介绍一下你在华西、川大的学习情况。

王: 就是在华西协合大学、四川大学旁听。在川大,听了一次张君励讲的《现代欧洲史》。在华大,我最喜欢的教授是姜蕴刚,他讲历史,鼓吹狂飚,鼓吹尼采,鼓吹歌德,鼓吹《浮士德》。有一段时间,读了《浮士德》、《少年维特的烦恼》之后,我还买了一套歌德装。我母亲喊我买衣服,我就买了一件黄衣服,一条黑裤子,母亲问为什么上面黄下面黑,我说这是歌德装。母亲说什么锅贴装,锅贴是圆的,可以吃。

刘: 请介绍一下你的经商情况

王: 当店员。除了卖东西外,就是汇兑。每个月的十五、三十要回家,回家帮父亲料理汇兑。生意是我父亲出的股,父亲对老板说“到了关期,他要回家帮我,他请假就让他走。”每个月的初一、十五我就回去。汇兑很简单,比如有人来兑五千元,两张纸,我有存根,他拿一张,对印章,如对得上,就拿五千元给他。当时五千元是银元,很贵重。

当时我祖母还在,有藏族人来,她就喊我打酒给他们吃,请他们在院子里跳锅庄,有点好耍。每隔两三天,我就要离开店铺,去北门抄行情。东门是药材市场,北门是干杂市场。墨鱼、鱿鱼、黑木耳、竹笋等都在北门批发。一件墨鱼都是三、四百斤,我父亲一次要买十几、二十几包几千斤,让我抄行市涨跌。

去这几天,我就放假,慢慢走去。有一个是我父亲的同学,他姓谢,开了一家店铺,我就到他那里去抄,他还请我吃饭,聊天,所以我很愿意到他那里。不抄行情时,我就在店铺里卖东西。后来在药材铺,都是大批卖东西,如卖甘草,我只是把包裹指给脚夫,让他挑走就是。在颜料铺,别人买一桶,我帮他包一包就是。

1948年,临近解放了,社会各界人士心都不安。当时一些有土地者,大量地卖,比如平时卖一百元一亩,当时只卖二十块钱。尤其一些大地主卖得很便宜,有些人觉得便宜就买。有些人笑我父亲说:“早些年你就卖了 现在卖就亏大了。”我父亲说:“也不是我先晓得,是(当时)迫不得已。”很多生意人囤货,买美元,买黄金。我父亲开的药店也开始关门了,他和一批朋友组织了一个药材公司,叫蜀丰药材公司,父亲任董事长。

刘: 请讲一讲解放初期的成都和你后来的经历。

王: 1949年底,共产党先遣部队到了,成都和平解放。解放了,就说退押。我父亲带头退押,因此军事委员会给我父亲带了个帽子,叫开明地主。(他)积极响应,还帮亲友退,家里震动不大。我祖母得病了,多方医治,到了1950年左右就死了,八十多岁。

1949—1950年之间,我们已经有了可大。我们又生了一个小孩子,生下来,由于他体温不够,医生就建议买一个热水袋。当时我和我爱人都没有经验,保姆也没有经验。布裹少了,后来娃娃哭,我们打开一看,小孩满身都是水泡。送到医院,医生说没法救了,烫伤面积超过三分之二,大人都遭不住,何况是个婴儿。夭折的是个男孩子,家里面的人感到悲伤。

已经解放,祖母死了,母亲也死了,不久我兄弟也参军了,只剩下我和父亲,由于退押,由于各种原因,自己要自立。我和一个同学伍德玉联合做生意,卖花布来挣开支,我也准备由金泉街搬出去。当时伍德玉是农民,致民路有两亩土地,他说卖花布也不是办法。共产党重视劳动,你不如种菜,我有些经验,可以教你。我就准备租那二亩地。他不租,要卖二百块钱,一百元一亩,比较贵。

我就和父亲商量,父亲答应借钱给我。我都准备交钱了,一个姓王的朋友跑来阻止。他是我父亲的朋友,对我很好,他儿子是武汉大学(毕业),他喜欢和我交流,他经验比较丰富。他听说后马上跑来阻止,他说你们是地主,按你的年龄,假使你再大些,就要被划成地主。由于你年龄小,还划不上。你现在种地,无形中带上富农帽子,保命要紧,还是做其他的。听他这么一说,我马上就和伍德玉说不种地了。

不久,来了一个朋友,(他)和我认识,是齐鲁大学毕业,他准备到美国读书,自费留学,由于解放,暂时在成都。他就把我找到,他说你我都没有工作,我短时间又不可能去美国,我们联合做水果生意。我有一个朋友姓徐,他是水果贩子,我们在产地买,运到其它地方去卖,包船运到成都、重庆等地去卖。比如说我们在茂县买几万斤苹果运到成都,再运到其他地方卖;在成都买产苹果地方需要的东西,有利可图,接近半体力劳动,共产党也不干涉。

话说起容易,做起来很艰难。我们买了运输工具,一个推,一个拉,搞了二、三次,水果烂的很凶,也不是那么好卖。刚解放,人心惶惶,当时许多地主减租退押,已经一无所有,小商人、城市平民三餐都困难,吃水果在当时是贵族生活,生意也没有那么好做。买了二次苹果,在西安买些枣子,都没有赚钱,也没有亏本。有一次买枣子还小亏了一点。

在这种贫困交织中,一个偶然的机会让我成为了一名教师。我父亲是锦官驿小学的校董之一。锦官驿小学是私立小学,靠募捐来维持,当时能资助的人都不得了,商人很少愿意参与,主要靠我父亲支持这个学校。有一天,校长李百春到我家里来,在客厅和我父亲聊天,主要说学校没有钱,教师关薪都很困难,喊我父亲想办法。

我们家客厅上面是我父亲的书房。我在书房里看书,下楼找东西时碰到李百春和我父亲聊天。李问我父亲:“他在搞什么?”我父亲说:“他东一下,西一下,做生意还没有理清头绪。”李马上问我:“我们学校差一个教师,你愿不愿意。”我说:“可以。”他说:“不过你父亲晓得这个情况,我们学校关薪都要靠你父亲,因此你去薪水不高。”

我说:“有薪水可以,没有薪水也可以。”李说每月暂时给你十八块。李百村问我:“你能教什么?”我说:“我数学不好,其他的都可以教。”他又问我:“你能不能教历史、地理。”我说:“可以。地理不熟,不过可以马上学马上教。”他说:“有时候,自然科没有人,缺老师,你来顶一下。”我说:“可以”我就去了。比较顺利,教历史、地理、自然,后来他们一、二、三、四年级缺图画老师,他就喊我顶。我问他如何教,他说:“都是小孩子,你画一个杯子,喊他们照着画。”我就答应了。

那时学校重视政治学习 学习共产党党史,要大家发言。我看了许多书,如恩格斯的《反杜林论》,知道马克思主义的一些大道理,那些老师基本上没有接触过,因此每次发言都是我滔滔不绝地讲。李百春校长和教导主任王德元都感到很吃惊。开始他们是看在我父亲名下,好拿钱,并不怎么看好我。后来公立黄伞巷学校的老师也参加了,发不到言,都听我讲。

某公立学校的校长说你们锦官驿小学的教师很不错,思想很先进,懂马克思主义。李百春校长和教导主任王德元认为我给学校争得了荣誉。他们讲锦官驿小学有一个教师,对党史很熟,懂马列主义,这样我就被他们说神了。

当时锦官驿小学有一个老师,叫戴永刚。他原在四中读书,差一个学期就毕业了。因为减租没有钱继续读书,不知道他和李校长什么关系,到了锦官驿小学。他比我小二岁,他喜欢新文学,尤其崇拜郭沫若,他要当郭沫若第二。他一下班就和我聊新文学,谈郭沫若,我看过沈从文、郁达夫、朱光潜的书,胡适的《尝试集》、《徐志摩文集》我都读过。晚上九点下班,他还要找我聊天,有时聊到十二点,他都不回去。

我爱人认为是不是有女老师和我耍,就来找我。她一看是和戴永刚聊天,她就说:“你明天还要上班,该回家休息了。”她来看了几次。后来这件事传到校长耳朵里,有人说王敬恒和学校的女老师耍朋友。李校长很胆小,他和教导主任讨论决定让我暂时不来上班。有个老师给我讲了学校的打算,我觉得莫名其妙,就找校长解释。李校长讲:“你以后要注意。你说话又随便,例如有一个女老师,姓马,你说她女儿漂亮,门槛都要踢断,这样说话就不好。”李校长虽然留学日本,但思想保守。

有一个老师,叫舒学愚,他很看重我。他经历复杂。他认为像我这样知识渊博,道理也讲得清清楚楚的人,在朋友里很少。他很喜欢我,主动找我交朋友,后来成了我的好朋友。

学校有一个老师是浙江大学毕业,他很喜欢书法。我当时还不写字、画画。我们学校写对联都是他写。我就问他写什么?他说他写《郑文公碑》,是南北朝时期的碑。我常和他聊天。我问他你崇拜谁,他说他最崇拜叶圣陶。起初我把他估计得很不错,后来一接触,发现他知识面很窄,没有我知道的多。我知道黑格尔、费边社、罗素,看很复杂的书,如章士钊的《逻辑指要》,自视甚高,想有一番作为。

小学暑假要集中学习,开大会,大家发言,基本上是他们听我说。有一次我们片区开会,大家推荐我去发言,好为学校争面子。我就发言。大家都很吃惊,区上的干部也很吃惊:一个小学教师能够懂得那么多东西。不久就把我调到城建委(成都市城市建设委员会)说我教小学太可惜。报到后就学习,每天没有事情做,就看报纸,又不许走,不能看其他书,只准看《毛泽东选集》、《共产党宣言》,我不感兴趣。

不到一周,他们又通知我回去,我说:“开除了?”他们解释说国务院下了一个通知,暂不接受新干部。调来的干部回原单位。他们还拿通知给我看。他们说你也不回原学校,去芷泉街办事处协助办事,搞普选,发选票,拜访每一家,了解情况。这是一件很恼火的事,婆婆、奶奶给我诉苦,讲家庭矛盾,搞得我很恼火。我觉得不如教书好,就一再反映(我)不适合当前工作,要求回去教书。东搞西搞,前后不到一年。

1953年初,组织上把我调到大安街小学。在这之前,计划把我调到四中。当时王德元已经调到四中,他是学化学的。有一天我们在东门大桥相遇,他说:“你的档案在四中,为什么还没有来上班?校方还问我认识你否,让我通知你。”我说:我不知道,他们没有通知我,只是让我在大安街等通知。”

大安街小学校长姓方,是个老太婆,看起来是个忠厚之人。主要管事是教导主任,姓张,是个年轻女老师,没有结婚,是个团员。当时是党管一切,没有党员就是团员。当时把团员看得很了不起,说是特殊材料制成的。当时的人对党员、团员都很崇拜。她知道我是暂时的,每周就给我排了二十九节课,那是很多的。主要教历史、地理、珠算。其它都没有问题,珠算很麻烦。主要是上面两颗珠子老要落下来。刚拨上去,一转身就掉下来,学生就在下面玩,教学秩序很不好。那些老师就说王老师学习、讲话头头是道,一套是一套,为什么上课秩序那么乱,娃娃都闹翻天。

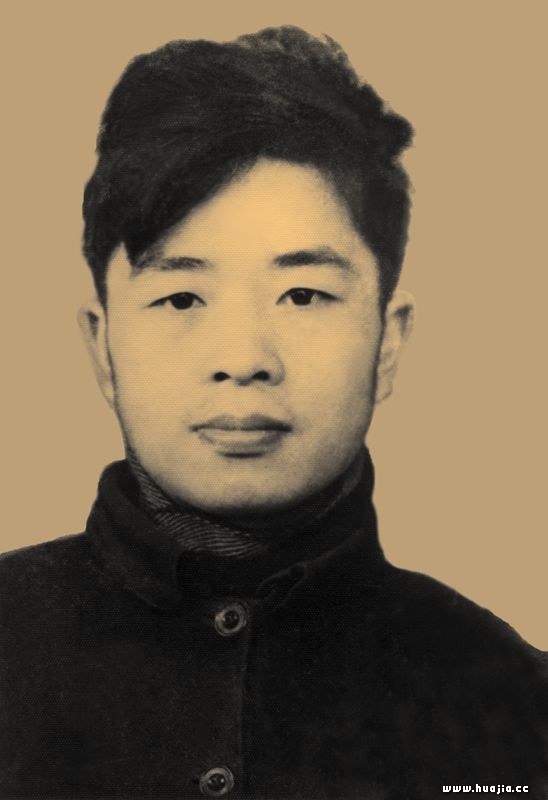

王敬恒先生 1955年 工作证照片

有老师说他不骂学生,学生玩就等他玩。有一个老师说了句公道话,她说本来珠算课就不好上,学生就闹,再加上他本人就是醒活活的。上历史、地理时,学生都十五、十六岁,为了维持课堂纪录,我就尽量讲故事给他们听,比如讲历史,我就讲赤壁之战,淝水之战,画地图,讲兵力部署;比如讲地理,我就画地图,老师手一挥,就是一个圆,然后画赤道,分南半球、北半球,中国在哪里,美国在哪里,马上就说得出来,学生都惊了。许多老师就跑来听,说这个老师讲课很有明堂,地球画得圆,龙门阵又多,天南海北什么都讲,达尔文的《进化论》、摩尔根的《古代社会》,讲什么人的进化,讲劳动创造人,讲外星人,讲得有生有色。

有一天,一个女学生问我:“王老师,你晓不晓得歌德?”我说:“怎么会不晓得?你以为我会把歌德当成锅贴,当成吃的?”我看她很吃惊,就开始“乱”说:“他是德国的大文豪,《少年维特的烦恼》影响了德国青年一代,代表作还有《浮士德》,他是狂飚主义的代表人物。还有歌德装。”她好奇问:“什么是歌德装?”我解释说:“他失恋后,为了表示他对爱情的忠贞,上身穿黄衣服,下身穿黑裤子。在当时德国青年中流行了一段时间。”那个女孩子姓谢,事后,她告诉我,我问了许多老师,他们都不晓得歌德,你看起来醒活活的,又不骂人,很好。我笑着说:“这个算什么。你以后好好读书,我送你本《少年维特的烦恼》。”

有两个数学老师,其中一个以前是教历史的,她说:“王老师,我们开始看不起你,觉得你是私立小学老师,听说你又没有学历,相处半年,才晓得你了不起,我们很佩服你。”我说:“我肤浅得很,只是好学,读书还没有形成系统,以后还要努力。”

有一个老教师是高等师范毕业的,姓陈,很喜欢读古书,买字画。有一天,我对他说:“我家里有很多字画,还有四史(《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《史记》),我想卖,你买不买。”他说:“我买。”他来了一看书字大纸好,刻的很好,就买了。当时我很缺钱。他看墙角堆了一摞书画扇面。有于右任、赵熙的字,他说他很喜欢,我说:“你喜欢就随便拿。”他就拿了很多走。我现在很后悔。

我知道自己爱说,听到别人说,就忍不住要发言,迟早要惹祸。反右运动开始了,我爱人恰好有病,我就把她送到一家医院。我跟学校请假,说我要到医院照顾我爱人。大鸣放大放那几天我就躲脱了。因为我没有发言,所以他们也不好给我戴帽子,学校就把我划成暗右派,漏网之鱼。但是学校评工资时,没有给我评,没有涨,工资三十多点,不到四十元钱。我问校方,他们答复说名额有限。

不久他们就把我下放到工厂劳动,工厂名字忘了,好像是一个机械厂。我既不能搞钻工,又不能搞车工,只能打杂,搞了两个多月。

他们又让我去拆城墙。拆城墙的都是右派。有一天我在拆砖时,碰到川大魏时珍教授。以前见过,所以知道他是川大的教授,其他的人不认识。他正在拆城墙,将拆下的城墙堆砌在一起,砌得整整齐齐。有小朋友在周围玩,他说小朋友不要淘气,这些砖都是国家的财产。他的这些话让我很有感触:这些知识分子拆城墙,拆得心甘情愿,非常爱惜,一块残砖都非常爱惜,还教育小孩子这些是国家的财产。让这些知识分子拆城墙,简直是劳民伤财,没有道理。

困难时期,知识分子很惨。大跃进前还搞过交心运动。工厂没有搞,其它地方都搞了。你爱共产党,这是你交的红心。你必须为党提意见,交黑心,不然天天喊你写检查。我这个人很简单,就写王老师交了西瓜给党,评了先进,很骄傲。不久就开始斗,让你站板凳。在这种情况下,你还能读书吗?知识分子就是这样过的。

后来就是1958年大跃近,宣传说亩产万斤,大家敞开肚皮吃。把我们喊到郫县参观亩产万斤的田地,秧苗密密麻麻的。有一个村干部介绍说:“我们的秧苗非常密,就是你丢一个鸡蛋,也不会掉下去。”我当时也没动脑筋。看完稻田,我们又看人民公社幼儿园,十几个儿童坐成一排,几个姑娘穿统一的衣服,铃铛一响,大家都来吃饭,饭随便吃,菜随便舀,都是青菜、萝卜,没有肉,我想这是不是共产主义初期阶段,是不是康有为的大同世界实现了,但心里又在怀疑。

不久,毛病就钻出来了,公社食堂取消了,实行配粮制,每人每天四两菜。当时我已经搬到珠市街,有一个姓刘的刀儿匠,我到现在还很感谢他。他是卖肉的,他说你们割肉到我这里来割。我们一个人四两肉,六个人二斤多肉,每次他给我们割的肉都特别肥,没有骨头。我拿到街上,如同我拿到一条黄金,许多人都问我在哪里割的,肉这么好。老问我,我没法,就说我赶场买的。

我爱人病重,我就学做饭,看报纸如何把一斤米煮成五斤。我到药店买小苏打,买回来捶烂放在锅里,煮了一脸盆,看起来很多,但吃起来不管用,一会就饿。我们后面有个菜园子,交给农民种,农民不在时,我就把院子里的南瓜藤、学校的芭蕉叶摘回来,洗干净,煮起吃,吃一肚子。

我爱人看这样也不是办法,就偷偷去赶场,买鸡蛋拿到成都来卖,卖十个鸡蛋可以赚三个鸡蛋,晚上买些面粉做成锅盔,拿到街上卖,改善我们的生活,十分辛苦。即使这样都无法维持,她就把大妹、王驰带到广汉她妈妈老家那里,减轻我们的压力。我们六个人的粮三个人吃,就能吃饱饭。其他人的脚都肿,我的脚都没有肿。

再后来就是文化大革命集中学习,抄我的家,把我关在牛棚中。有一天,大概有十天没有回家,我的心跳得很厉害,我就向组长请假。我们组长姓李,我借故说:李老师,我有痔疮,没有裤子换,我回家换一条。他说:“你悄悄走,但一定要回来。”一到家,看到家被抄了,爱人躺在地上,遍地是稻草,泡菜坛子都被打得稀烂,床也不在了。我爱人吓坏了,问我:“你在外面做了什么?为什么被关了十多天,家也被抄了,什么东西都被拿完了。伙食钱都没有了,没有米了,如何办?”

我气慌了,就跑到办事处,问他们凭什么抄我的家。办事处的杨主任说:“你不要闹,不是我们抄你的家。我们也不晓得,他们来借锄头,说你们家埋有电台,有枪支。我们也是才知道。我们把你的东西都集中堆在这里。”说完他就打开抽屉取出搭伙证和钱,又说:“这些重要的东西都在这里。另外这里还有一团墨也一起拿走,其他的还不能动。”我气慌了,跑到学校请假,说:“随便你们。我家被抄了,爱人躺在地上,家里什么都没有,连泡菜坛子都砸了。幸好街道办事处主任还好,把搭伙证和钱拿给我,我要买米,照顾爱人。”

回到家,我把大妹、小妹、王驰喊到,让他们和我到街道办事处把东西拿回来,我横了。到了办事处,我说:“我要拿东西回去。”他们说:“不能拿”我说:“枪毙了我,都要拿回去。”于是就把桌子、板凳拿回去,字画和书没有拿。于右任给我父亲写的单条我想拿,他们说这个不能拿,是封资修。后来查抄办说你拿了一部分回去,我说不清。事实上只拿了一部分回去,鼻烟壶、古墨、字画等都没有退。

在学校,他们批我画的公鸡是卖国,是卖给苏联,给我乱上纲。我有一本《西方现代简史》,他们说我看裸体画,很黄色,拿来批斗。

我爱人死和抄家很有关系。当时来了一百多人。东门上,我是第一个被抄。以前我们家门前砖墙上雕有“师竹”二字,师是老师的师,竹是竹子的竹,以前院子里栽有竹子,竹子是老师的意思。有个医生说这家人四旧多,旧书多,旧字画特多,比如康熙时的碗,一米高的花瓶,全部打的稀烂。有一堂湘绣屏风,也扯得稀烂。带人抄我家的是一个生产组的女的,我跑去吐了她两泡口水,我说:“你混帐。”我有时胆子大起来吓死人,我想不外乎就是枪毙。

王敬恒 微官网

请保存,可以印刷到名片或画册