童年 ——王敬恒访谈录

(源于《王敬恒谈艺录》 刘振宇编 天津社会科学院出版社 出版)

刘:王老,你好,非常感谢您接受采访,并允许公布,作为学术研究之用。首先,请你谈一谈你的童年。

王:我是一九二七年冬月十七,阳历十二月十日出生在成都市书院街,生在半夜子时。我们家那时住在书院街一个姓王的家里,是一个军阀的住宅,宅子很大,现在作为(锦江)区政府的一部分,我们住在中间。那时我父亲做药材、杂货、海鲜生意,主要是海产品、洋货,是在上海买来卖,在上海有庄家,他有时要去(上海)。

我出生时,祖母还在,有两个姐姐。三岁时有个妹妹。大约五、六岁,在我们住宅附近有一个教书老师,姓李,教我读《三字经》、《增广贤文》,我读书没有好用心,背书也不行。有一天,老师喊我背书,我背不起,老师生气,他说:“大概你们三代人没有读过书吗?”我听他骂这个话不大对,很反感,回家对祖母说:“老师骂我。”

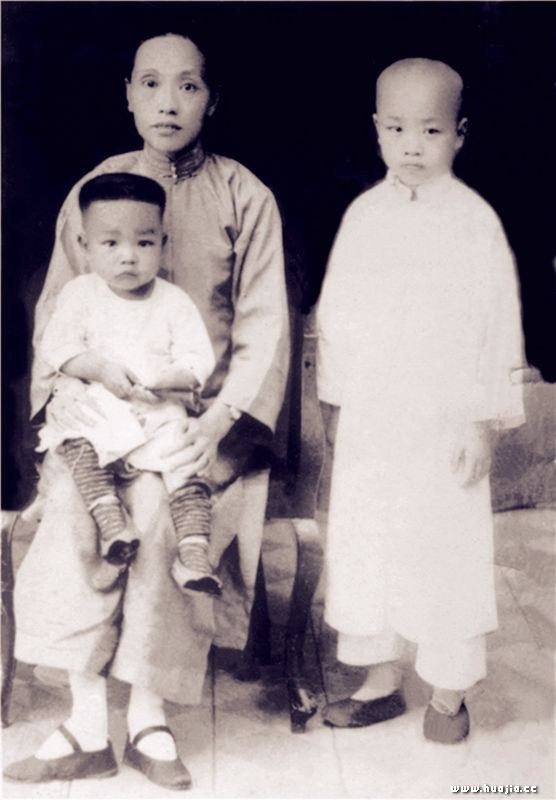

王敬恒与母亲、弟弟 1934年摄

王敬恒与母亲、弟弟 1934年摄

她说:“老师批评你是对的,骂了什么?”我说:“他骂我们三代人没有读过书。我们爸爸还能写字,怎么会没有读过书。”祖母听了,气慌了,说:“啊,说我们三代人没有读过书。他有好大学问?你的曾祖父写得一手好的董字,董其昌的字,我们家的神匾都是他写的。你喊他来看,(他)写得到这个样子不?”我妈妈要理智些,说:“算了,还要到他那里去读书,不要和他一般见识。”祖母说“不到他那里去读。”

小时候,附近有一对夫妇烧鸦片烟。我们院子很深、很大,我觉得很神秘。有个女孩子,大概姓钟,我认为她长得很好看,喜欢她。两个人一起耍,就在草地上、花丛中,捉蚂蚁。

童年重要的事情就是我知道父亲对我期望很高。我头上有两个姐姐,父亲很想生一个男孩子。他经常跟母亲讲:“上头都是两个女孩子,不能帮我做些事,我一个助手都找不到,我的兄弟宝君又不成器,整天抽鸦片烟,不能当助手,还要消耗我的钱财,而且还要给我添乱。给我生一个男孩子,当助手。我的生意需要一个助手,其他的人都是雇员,有些可靠,有些不可靠。”中国人家族观念很重,所以不久我就出生了。这个龙门阵,不是我母亲给我说的,也不是我父亲给我说的,是一个佣人悄悄告诉我的,她说你爸爸对你期望很大。他那时搞了钱庄,又开有两个店铺。后来有一个店铺倒闭了。

五岁读书,祖母很不满李老师,把我送到幼儿园,现在的四圣祠附近,是外国人基督教办的,有很多女老师,我经常逃学,经常跑回家,不习惯。另一个方面,那些西方的女人很高大,我很怕。他们说洋婆子有尾巴,我又很想看,很想看她们的尾巴,所以她们解手时,我要去瞧,看有没有尾巴。后来由于我们父亲江西瓷厂倒闭,我们在书院街住得也很不顺,那时的人都有风水观念,认为不吉,准备搬家。

后来我们搬到总府街,宅子很大,隔壁是李家钰的司令部。我父亲还在继续做生意,经常买很多包货,每包重三四百斤,需要人来抬,几个人一起抬。我妈妈给女佣人说:“那些脚夫来,每次你给他们送些东西。没有东西,你给我说多给些钱。”我妈妈很厚道。门前有两个大水池,有一个很长的过道,晚上漆黑,我父亲回来得很晚,我妈妈就让人在门口接。如果没有人接,我父亲会很生气,因为他也怕。隔壁经常有哭声。

士兵逃跑被捉到会被打,叫声很凄惨。有些逃兵翻过墙,躲在我家。女佣跑来说:“二先生娘,又有逃兵跑来躲。怎么办?”我妈妈说:“赶紧给他们些吃的东西,找些先生穿过的旧衣服、旧鞋子,喊他们脱去军服,化妆,明天一早送出去。大门口万一有人问你就说脚夫病了我们把他送回去。” 戴个烂草帽,给他几个银元,掩护起走,前前后后共有五六个人。

我们在那里住了两年多,周围发生过大火,我们紧挨着商业场,我们很恐慌。当时屋里有很多货,我父亲认识的朋友都跑来救火,那些包二三百斤一个,我父亲的朋友平时都是坐私包车,都是玩格的人,他们为了救火,都产生了奇异的力量,那些洋参、虫草、鱼翅等贵重药材,二三百斤背起就跑。折腾了一晚上,不久火就熄灭了,要拿回那些包包,就只好请脚夫了。

我家附近有一个总府小学,我就在那里读小学一年级。我的成绩不算很差,也不是很好。但我记得我们同学都是大孩子,高年级学生。双十节那天,我们有个同学,表演魔术,演得很好,很复杂。还有唱歌的,打拳的,我们读一年级,只有当观众。在那里,我读了三年。影响最深的就是教导主任。每次放学,他都要训话,他说话很严肃。校长胖胖的,姓王,三台人,很难得说话,一般都是教导主任讲话。不管冬天、夏天,他的手都要戴一个黑手套,后来我才知道他是残疾人。老师中,印象最深的是班主任,是个女的。另外就是一个音乐老师,我觉得她长得漂亮,经常看她,我伙着大家唱。一考试,站在她面前,我就开不到腔,怕她笑我。越怕,越不敢唱,所以我音乐每次都得零分。

读了几年书,后来我父亲的公司垮了。由于我父亲不懂法律,这个公司的招牌没有写有限公司。经理不知道负债多少,人跑了,我父亲认为在情况不清楚时,先躲起来,请了两个律师。(他)经常喊我陪他出去,戴个帽子,穿长衫,拿手捂住脸,只露出眼睛。我当时觉得很奇怪,问他为什么,他说:“怕被别人看到,别人看见我就要把我拉去。目前我也不晓得我的厂负了多少的债,我能不能负担,等情况清楚了,我才出面。”半年后,我父亲得了大病,请了很多医生来治疗,用了针灸、火功等,好不容易才治好。官司也逐渐有了眉目,我父亲得知情况后,认为还可以还。赔了以后,我父亲的资本也缩小了,又倒闭了二、三家,住在大宅子里也不太合适。因为那里很宽大,原来堆了许多贝母、虫草,现在生意缩小了,许多都卖了,都是空房子,用不着这么多房子,他就准备搬家。

后来搬到康庄街住,住得不久。因为那里的房子太窄,只有三、四间房子。我父亲就托人找房子。有人建议我父亲买房子,父亲说我还要做生意,没有太多的钱,我的土地都卖了一百多亩,暂时租房子。东找西找,找到东二巷。宅子比较大,主人姓廖,是个医生,他住一半,我们住一半。

我在康庄街没有读书,搬到东二巷,就读广益小学,基督教办的,我读四年级。广益小学离东二巷只有二、三条街,好像在青龙街,就是现在骡马市附近。中午我功课忙,母亲就喊我不回来吃饭,每天给我两个铜板,可以吃碗面,外搭一个包子,我们家很俭省。我在东二巷读书时,有个外国人,是瑞典人,他妈是瑞典人,他爸爸姓杨,不知是不是翻译《红楼梦》的那个人。他父亲来过一次学校,他妈经常来。他叫杨庚生(音译人名),读书成绩极坏,最费(四川方言,意思为淘气),有些女孩子睡着了,他就去吻别人。每天他的女佣人都给他送饭,有时是洋芋、肉丸子、烧鸭子,总之吃得很好。

有时我也带饭去,或者家里的人给我送饭来。我们家一般一个月吃两次肉,初一、十五打牙祭。荤菜都是泡豇豆炒牛肉或牛肉豆腐,其它都是素菜,或者萝卜樱泡了炒肉渣渣。杨庚生看到了喊我拿给他吃,他觉得很好吃。他就和我商量,我们换,我说明天开始。恰好第二天是烧鸭子,我很喜欢,我那天是大头菜炒肉渣渣,还有点豆瓣,泡青菜。我问他愿不愿意,他说“愿意,愿意。”我的成绩还是中上,也没有什么特殊爱好、特殊表现。

我当时不喜欢数学,有些道理不明白就去问老师,老师也回答不出所以然。有一天,祖母生日,我的两个姑爷来了。七姑爷是华西大学毕业的,学西医。九姑爷是学中医,家里有许多书,有两架七弦琴,还有许多乐谱。他喜欢音乐,也喜欢数学。我问他学数学有什么益处,他说:“学数学主要是活动脑筋,对思想方法很有用处。”他认为我是小孩子,所以他谈得很简单。我至今认为他的回答是正确的。

不久我父亲的生意有了起色,在总府街开了一家店铺,主要卖海参、鱿鱼、鱼翅、洋糖、罐头等。我经常去店铺,抓些洋糖、金钩吃,吃完还要抓些好吃的装到包包里,带到学校,发给同学。很多同学都愿意和我玩,因为我有许多好吃的东西。

祖母生日,父亲到协盛隆订点心,点心做成寿桃状,装在玻璃匣子里,每个玻璃匣子里面装一个寿桃。

父亲的规格是一个银元做一个,心子要特别,值得一个银元。做了好几百个。我当时感觉父亲有钱。来者每人送一个。馆子请荣乐园,包了七十多桌,在东二巷街扯了一条街的棚架,来了很多人。隔壁住的是军阀田颂尧,他女儿和我姐姐是同学,他好奇地问佣人:“这家人是做什么的?这么有钱,包了几十桌,还搭了棚架。”

后来就开始抗日了,我父亲的生意有了好转,开始在金泉街修房子。买了一套旧房子,花了八九千元,推倒,重新修。我父亲有了助手,叫王德庸,是伯父的儿子,他从外地回来,他当监工,很勤快,是一个很好的助手。房子修了一年多,修了一个独立院落和十几家商铺。屋后有一个菜园。我就搬到金泉街,读宏济小学,在九眼桥。

读五年级时候,有一个老师给我印象最深。他爱聊天,爱说《世说新语》,我们小学生听了很过瘾,唤起了我的读书兴趣。在那个时候,我就读《三国演义》、《小五义》、《续小五义》、《新青年》、《良友》、《故宫周刊》、《曾国藩家书》、《本草纲目》乱七八糟的,什么都读。当时对我影响最深的是《红楼梦》,我读了两三遍。其中有一个同学叫伍明阳,他也十分喜欢《红楼梦》,我们就一起探讨。我喜欢林黛玉,他喜欢薛宝钗,我们为此经常吵架。

读到六年级,父亲把我送到华阳中学,没读多久,我就翻墙回来,逃学。我家宽,楼上没有人住,我就跑到楼上看小说,什么小说都看,凡是我父亲藏的书,我都拿来看,什么《验方新篇》、《印光法师文抄》都拿来看。

王敬恒 微官网

请保存,可以印刷到名片或画册